Auteur/autrice : Lucio Chachamovich

-

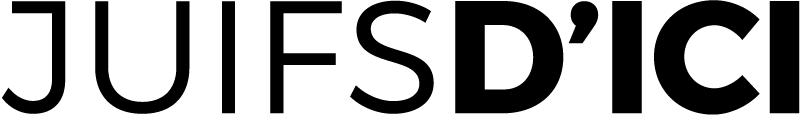

Rita Briansky.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive et Rita Briansky

Rita Briansky.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive et Rita Briansky -

Rita Briansky.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive et Rita Briansky

Rita Briansky.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive et Rita Briansky -

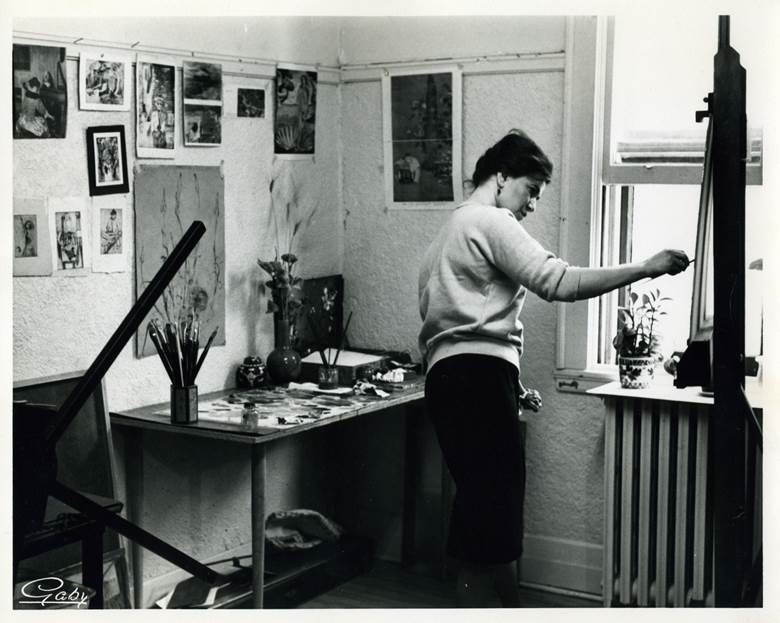

Rita Briansky.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive et Rita Briansky

Rita Briansky.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive et Rita Briansky -

Rita Briansky.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive et Rita Briansky

Rita Briansky.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive et Rita Briansky -

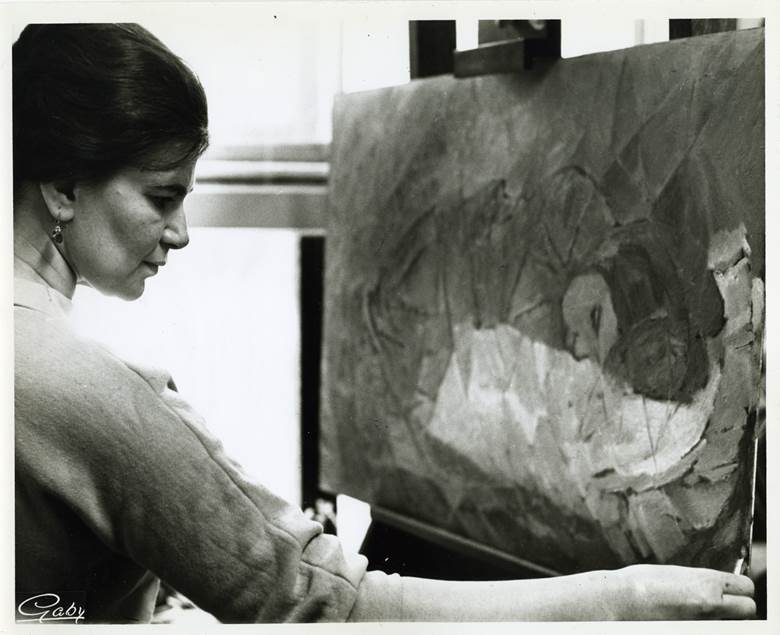

Rita Briansky.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Rita Briansky.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Rita Briansky

Rita Briansky est une enseignante, graveuse et artiste-peintre primée originaire de la Pologne. Ses œuvres figurent dans la collection permanente de plusieurs institutions canadiennes, dont celle du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée des beaux-arts de Winnipeg et du Musée des beaux-arts de Montréal.

Rita Briansky naît en 1925, à Grajewo en Pologne. Accompagnée de sa mère et deux de ses sœurs, elle déménage à Ansonville en Ontario en 1929, une municipalité comptant déjà une petite communauté juive. Dix ans plus tard, la famille de Rita Briansky déménage à Val-d’Or, avant de s’installer pour de bon dans la métropole québécoise en 1941. Ce déménagement ayant nécessité la majeure partie des ressources financières de son ménage, Mme Briansky se retrouve incapable de payer les études secondaires de sa fille Rita. Heureusement, grâce à l’aide du poète yiddish Ida Massey, cette dernière décroche un emploi qui lui permettra de régler ses frais de scolarité. Non seulement Ida Massey devient dès lors un ami précieux pour Rita Briansky, il contribue activement à lancer sa carrière artistique.

Plus tard, le poète présente sa jeune protégée à Alexandre Bercovitch, qui donne alors des cours d’art au Y de la rue Saint-Urbain. Bientôt, la formation et le talent de Rita Briansky lui ouvriront les portes de l’École des Beaux-Arts de Montréal et de l’Art Students’ League de New York.

Après avoir visité son village natal ainsi que divers sites commémoratifs polonais en 1995, Rita Briansky commence à travailler sur une série d’œuvres portant sur le kaddich, un texte religieux appartenant à la liturgie juive. Ses œuvres témoignent de sa réflexion sur le traumatisme de l’Holocauste. La réalisation d’autres séries d’œuvres mettant en scène des paysages, des portraits et des natures mortes permet ensuite à Rita Briansky d’exposer sa vision du monde et de témoigner de la condition humaine.

Tant au Canada qu’à l’étranger, le travail de Rita Briansky fait l’objet de plusieurs expositions en solo et en groupe. Si la plupart des œuvres de l’artiste demeurent ancrées dans les expériences personnelles de cette dernière, les thèmes et les sujets qu’elle y aborde sont de nature variée, ce qui reflète l’intérêt de la créatrice pour de nombreux domaines, incluant l’astronomie et l’écologie. Au cours de sa carrière, Rita Briansky prend part à de multiples projets collaboratifs, dont le livre pour enfant On Stage, Please, auquel participe la danseuse et chorégraphe Veronica Tennant. Figure bien établie au sein de la communauté des arts visuels de Montréal, Rita Briansky travaille et vit aux côtés d’un groupe d’artistes très uni. Elle enseigne en outre l’histoire de l’art, en plus de donner des cours d’arts visuels en atelier.

Rita Briansky a été mariée au peintre Joseph Prezament, avec qui elle a eu deux enfants, Anna et Wendy.

Sources :

http://www.gallery.ca/en/see/collections/artist.php?iartistid=714

http://www.mccord-museum.qc.ca/en/exhibitions/jewish-painters-of-montreal/

-

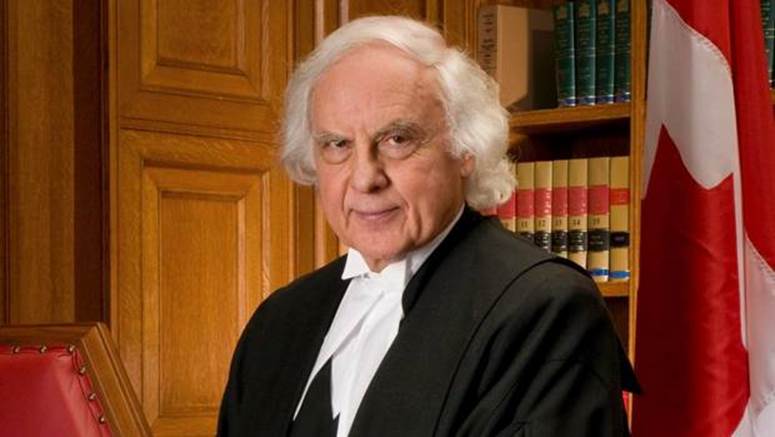

Le juge Morris Fish peu de temps avant qu’il ne prenne sa retraite.Crédits Photo : Paul Alexander

Le juge Morris Fish peu de temps avant qu’il ne prenne sa retraite.Crédits Photo : Paul Alexander -

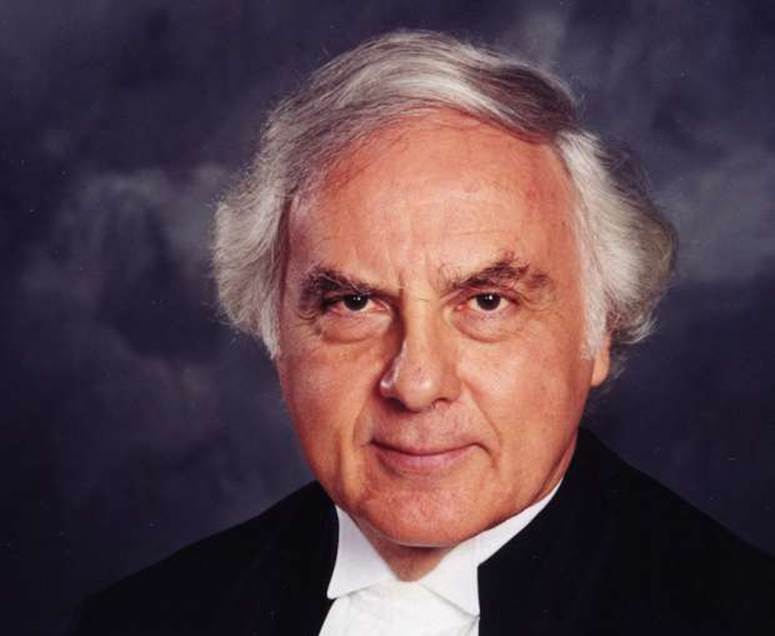

Morris Fish.Crédits Photo : Aucune permission n'est exigée pour reproduire cette photo

Morris Fish.Crédits Photo : Aucune permission n'est exigée pour reproduire cette photo

Morris Fish

L'honorable Morris Fish a été juge à la Cour suprême du Canada de 2003 à 2013. Pédagogue dans l’âme, il a enseigné le droit à l’Université McGill, à l’Université d’Ottawa et à l’Université de Montréal, en plus d’avoir siégé au conseil d'administration du Bureau d'aide juridique de Montréal de 1968 à 1973

Né dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Morris Fish grandit au cœur de la communauté juive montréalaise. Élève brillant, il fréquente la Baron Byng High School avant d’entreprendre des études à la Faculté de droit de l’Université McGill. En 1962, il obtient un double diplôme en droit civil et en common law.

L’année suivante, Morris Fish traverse l’océan Atlantique afin de poursuivre des études doctorales en droit constitutionnel et libertés publiques à l’Université de Paris. Excellent communicateur, il couvre divers événements internationaux pour le Montreal Star pendant son séjour en Europe. En 1964, Morris Fish est admis au Barreau du Québec. Il est également reçu au Barreau de l’Île-du-Prince-Édouard en 1968 et à celui de l’Alberta en 1974. Passionné d’écriture, le jeune juriste montréalais refuse d’abandonner son poste au Montreal Star à la suite de son admission au Barreau. Comme les règles de son ordre professionnel lui interdisent d’occuper un emploi étranger aux sphères du droit, Morris Fish préfère se cacher sous le couvert de l’anonymat plutôt que de renoncer à l’écriture. Ainsi, jusqu’en 1970, il continuera d’écrire des textes d’opinion sous divers pseudonymes.

Après avoir siégé à la Cour d’appel du Québec pendant plus de dix ans, M. Fish devient en 2003 le deuxième juge de confession juive à accéder à la Cour suprême du Canada. Durant son mandat, il est appelé à étudier plusieurs questions légales hautement controversées. Il est entre autres chargé des dossiers portant sur le mariage entre conjoints de même sexe, la légalisation de la prostitution et les sites d’injection de drogue supervisés. Passionné par son travail, Morris Fish conservera son poste de juge à la Cour suprême jusqu’à sa retraite en 2013.

Au cours de sa carrière, Morris Fish se voit décerner un nombre impressionnant de récompenses. Titulaire de nombreux doctorats honorifiques, il reçoit plusieurs titres de professeur honoraire. En reconnaissance de sa grande contribution dans le domaine du droit civil et criminel, M. Fish reçoit également la Médaille du Barreau de Montréal. Sa devise personnelle est : « Ne contre-interroge jamais ta famille ».

Source :

https://www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/lhonorable-morris-j-fish-cr

-

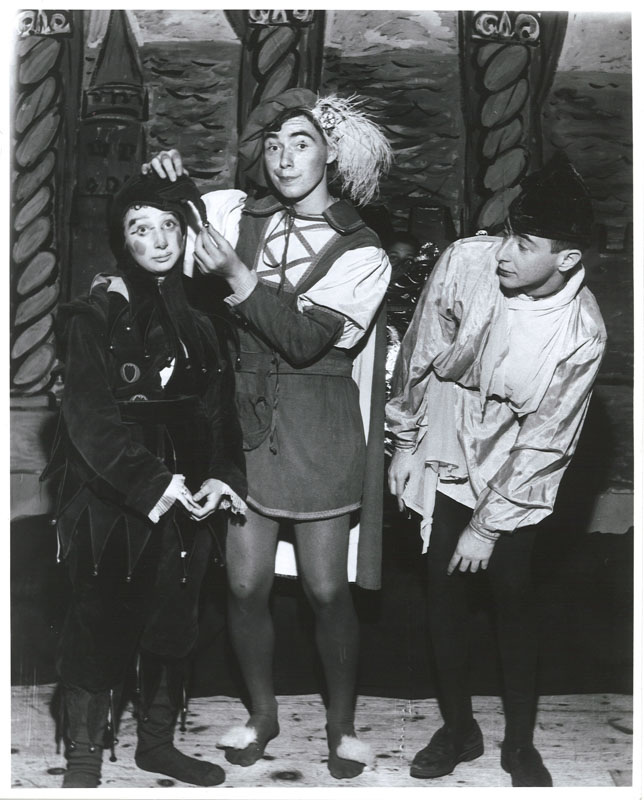

Troupe de jeunes comédiens dirigée par Dora Wasserman.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Troupe de jeunes comédiens dirigée par Dora Wasserman.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

1976 – L’ancien secrétaire d’État Gérard Pelletier remet le prix des Écoles juives populaires et des écoles Peretz à Dora Wasserman pour souligner sa contribution au théâtre yiddish.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

1976 – L’ancien secrétaire d’État Gérard Pelletier remet le prix des Écoles juives populaires et des écoles Peretz à Dora Wasserman pour souligner sa contribution au théâtre yiddish.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

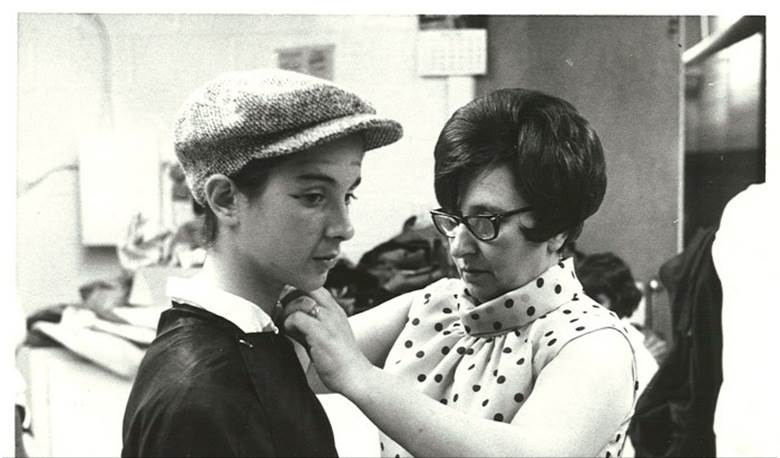

Des enfants participent à un atelier d’art dramatique dirigé par Dora Wasserman pendant les années 1970.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Des enfants participent à un atelier d’art dramatique dirigé par Dora Wasserman pendant les années 1970.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

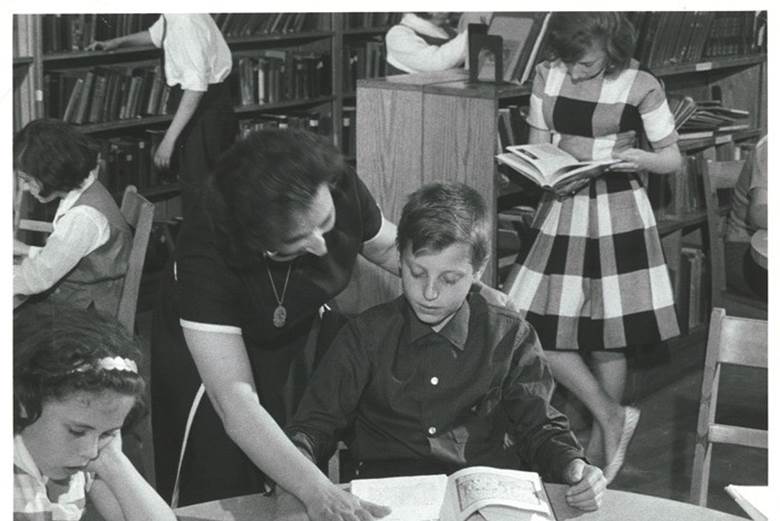

Dora Wasserman dans la salle pour enfants de la Bibliothèque publique juive (4499, avenue de l’Esplanade).Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Dora Wasserman dans la salle pour enfants de la Bibliothèque publique juive (4499, avenue de l’Esplanade).Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

1971 – Dora Wasserman devant le décor de la pièce Sages of Chelm.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

1971 – Dora Wasserman devant le décor de la pièce Sages of Chelm.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Artistes de la troupe de jeunes comédiens dirigée par Dora Wasserman.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Artistes de la troupe de jeunes comédiens dirigée par Dora Wasserman.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Artistes de la troupe de jeunes comédiens dirigée par Dora Wasserman.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Artistes de la troupe de jeunes comédiens dirigée par Dora Wasserman.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Dora Wasserman

Dora Wasserman était une actrice, dramaturge et metteure en scène montréalaise d'origine ukrainienne. Elle est surtout connue pour avoir fondé et dirigé le Théâtre Yiddish Dora Wasserman, la seule troupe de théâtre yiddish toujours active en Amérique du Nord.

Dora Wasserman voit le jour en 1919, à Jytomyr, un shtelt (communauté villageoise juive) ukrainien situé à proximité de Kiev. Fille d’un serrurier et d’une mère au foyer, elle est la benjamine d’une famille modeste de cinq enfants. Après des études à l’École de chant Rimsky-Korsakov, Dora Wasserman effectue son entrée au Théâtre juif de Moscou (le GOSET). La jeune femme obtiendra son diplôme en 1939, au terme d’une formation de quatre ans.

À l’aube des années 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale menace d’embraser toute l’Europe, Joseph Staline réclame la fermeture immédiate de tous les théâtres yiddish ukrainiens. Craignant pour leur sécurité, Dora Wasserman et plusieurs de ses collègues décident de fuir vers l’est. Après avoir trouvé refuge au Kazakhstan, la jeune actrice en exil se joint au théâtre national kazakh, où elle fait la rencontre de son futur mari, un réfugié polonais nommé Shura (Sam) Wasserman. Le couple passe plusieurs années dans des camps de personnes déplacées avant d’immigrer à Montréal en 1950 en compagnie de leurs deux filles, Ella et Bryna.

Dès son arrivée au Canada, Dora Wasserman se produit en spectacle pour assurer sa subsistance, comme elle le faisait dans les camps de réfugiés. En plus de prendre part à diverses productions yiddish locales, elle met sur pied un atelier de théâtre pour enfants à la Bibliothèque publique juive. Cette initiative mène à la création du Groupe de théâtre yiddish, une troupe pour adultes qui voit le jour en 1956. Au cours des années suivantes, le Groupe participe à la restauration de la langue et de la culture yiddish, après que celles-ci eurent presque totalement disparu pendant l’Holocauste. Jouissant d’une popularité croissante, la troupe de Mme Wasserman effectue de nombreuses tournées canadiennes et internationales, s’arrêtant notamment aux États-Unis, en Israël et en Russie. Fondé en 1958, le Théâtre Yiddish Dora Wasserman est quant à lui en résidence au Centre Segal des arts de la scène depuis 1973.

En plus d’avoir toujours été en faveur du multiculturalisme dans le monde des arts, Mme Wasserman a beaucoup contribué au développement du théâtre yiddish et canadien. Sa grande contribution culturelle lui vaut d’être nommée compagnon de l’Ordre du Canada en 1993 et chevalière de l’Ordre national du Québec en 2003. Elle se voit également décerner le prix Hommage de l’Académie québécoise du théâtre en 1998.

Sources :

http://jwa.org/encyclopedia/article/wasserman-dora

https://web.archive.org/web/20100221191200/http://www.jewish-theatre.com/visitor/article_display.aspx?articleID=444

http://theseniortimes.com/article/2009/05/dora-wasserman-if-play-is-good-you-will.html