Auteur/autrice : Lucio Chachamovich

-

Ezekiel Hart en 1874.Crédits Photo : © Musée McCord, Montréal.

Ezekiel Hart en 1874.Crédits Photo : © Musée McCord, Montréal. -

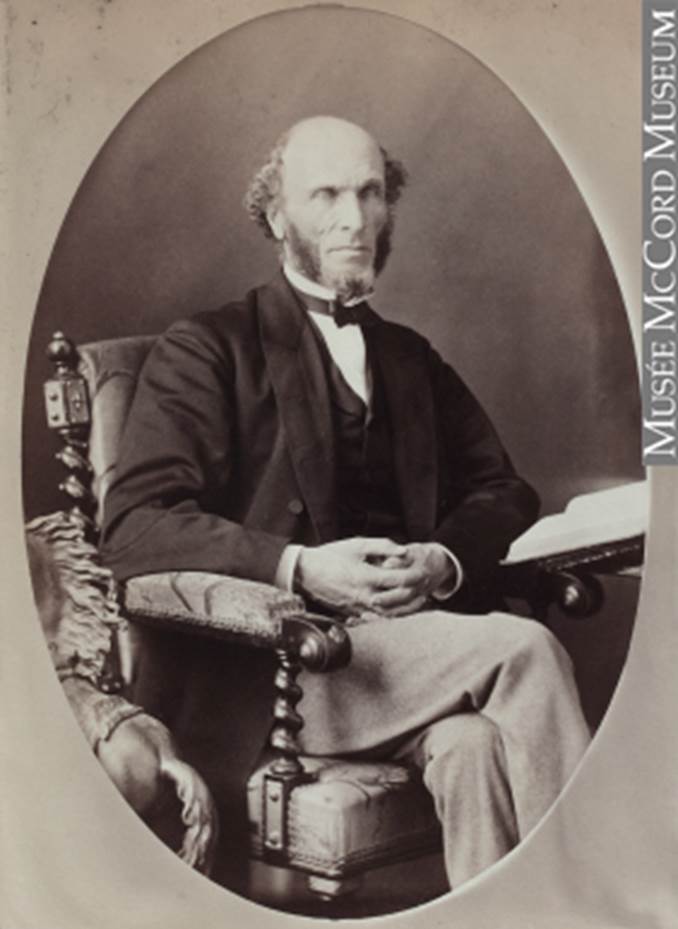

Plaque commémorant la mémoire d'Ezekiel Hart à Trois-Rivières.Crédits Photo : Daniel Robert

Plaque commémorant la mémoire d'Ezekiel Hart à Trois-Rivières.Crédits Photo : Daniel Robert -

Photo tirée du livre The Jew in Canada (1926).Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Photo tirée du livre The Jew in Canada (1926).Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

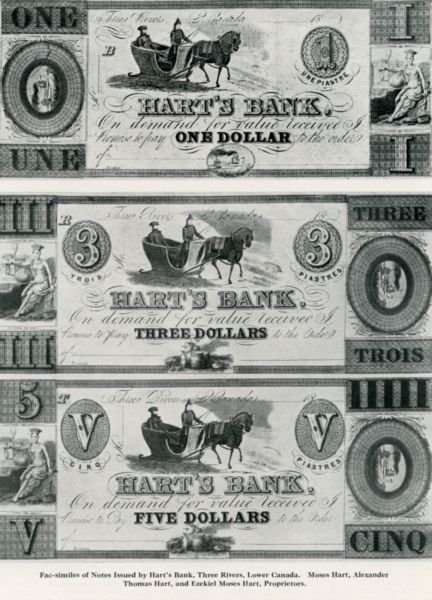

Billets de banque émis par la Hart’s Bank.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Billets de banque émis par la Hart’s Bank.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

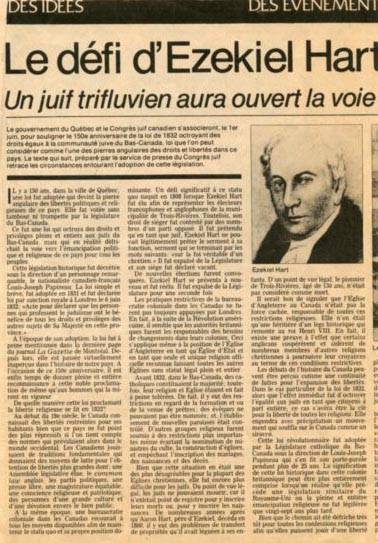

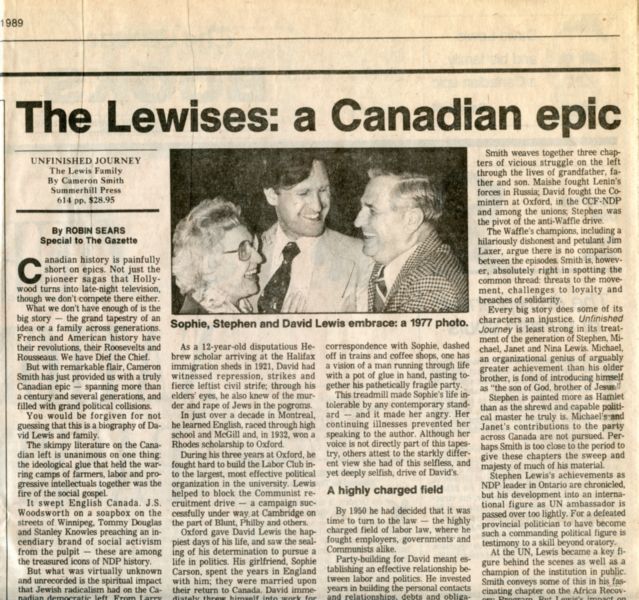

Coupure de presse soulignant le legs d’Ezekiel Hart, membre de la première génération de Juifs canadiens et premier député juif de l’Empire britannique.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Coupure de presse soulignant le legs d’Ezekiel Hart, membre de la première génération de Juifs canadiens et premier député juif de l’Empire britannique.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Ezekiel Hart

Ezekiel (Ezechiel) Hart était un homme d'affaires et un important politicien canadien. En 1807, il est devenu le premier Juif à occuper un poste politique au sein de l’Empire britannique.

Ezekiel Hart naît à Trois-Rivières, le 15 mai 1767. À l’instar de son père, il devient très jeune l’un des commerçants les plus prospères de Trois-Rivières. En plus d’exploiter une brasserie avec ses frères, Moses et Benjamin, il est aussi propriétaire d’un magasin général. Le Trifluvien compte également parmi les actionnaires de la Banque de Montréal. En 1807, il est élu à l’Assemblée législative du Bas-Canada lors de l’élection partielle de Trois-Rivières. Lors de son investiture en janvier 1808, il suit la coutume des Juifs prêtant serment dans les cours de loi. Au lieu de déclamer intégralement le passage portant sur « la foi véritable d’un chrétien », il substitue le mot « chrétien » par le mot « Juif ». Conséquemment, le ministre de la Justice Jonathan Sewell et le second de M. Hart, Thomas Coffin, s’opposent à la candidature de l’homme d’affaires, affirmant que celui-ci n’est pas éligible, en tant que Juif, aux élections législatives. En somme, la validité de son serment est contestée. « L’affaire Hart » demeurera en suspens jusqu’à la réélection du Trifluvien l’année suivante. Cette fois, il prononce le serment chrétien, mais le scénario demeure le même : il est officiellement expulsé de la Chambre d’assemblée.

Le fils d’Ezekiel Hart, Samuel Bécancour Hart, jouera un rôle décisif dans la transmission de l’héritage politique de son père. En 1830, il se heurte à une vive opposition lorsqu’il entreprend de devenir juge de paix à Trois-Rivières. Résolu à défendre les libertés civiles des Juifs, il réclame justice après s’être vu refuser le poste en raison de sa confession religieuse. L’incident force le président de la Chambre d’assemblée, Louis-Joseph Papineau, qui s’était prononcé en faveur de l’expulsion d’Ezekiel Hart en 1809, à promulguer le projet de loi de 1832 qui allait garantir les pleins droits des personnes pratiquant le judaïsme. La loi est votée un quart de siècle avant que des droits semblables ne soient accordés ailleurs au sein de l’Empire britannique. Samuel Bécancour Hart deviendra finalement juge de paix en 1833. Le frère cadet d’Ezekiel, Benjamin, attend jusqu’en 1837 pour accepter le poste de juge de paix à Montréal, année où l’obligation de prononcer le serment chrétien est levée.

Ezekiel Hart rend l’âme à Trois-Rivières en 1843. Il repose au cimetière Mont-Royal, dans la section appartenant à la Congrégation Shearith Israel.

Si l’hostilité à l’égard des Juifs a sans aucun doute joué un rôle déterminant dans « l’affaire Hart », la plupart des historiens d’aujourd’hui soutiennent que cette forme d’antisémitisme a été utilisée de façon récurrente dans les luttes de pouvoir opposant les Canadiens français et les Canadiens anglais. Les deux clans se sont tour à tour servis de cette forme de racisme pour faire pencher la balance du pouvoir en leur faveur.

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Sources :

http://imjm.ca/location/1176

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-jewish-beer-hart-family-1.3821868

http://www.biographi.ca/en/bio/hart_ezekiel_7E.html

https://www.historica-dominion.ca/content/heritage-minutes/hart-papineau-0

http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/QuebecHistory/docs/jews/1832act.htm

http://www.assnat.qc.ca/en/deputes/hart-ezekiel-3599/biographie.html

http://www.jewish-history.com/Occident/volume1/nov1843/obituary.html

-

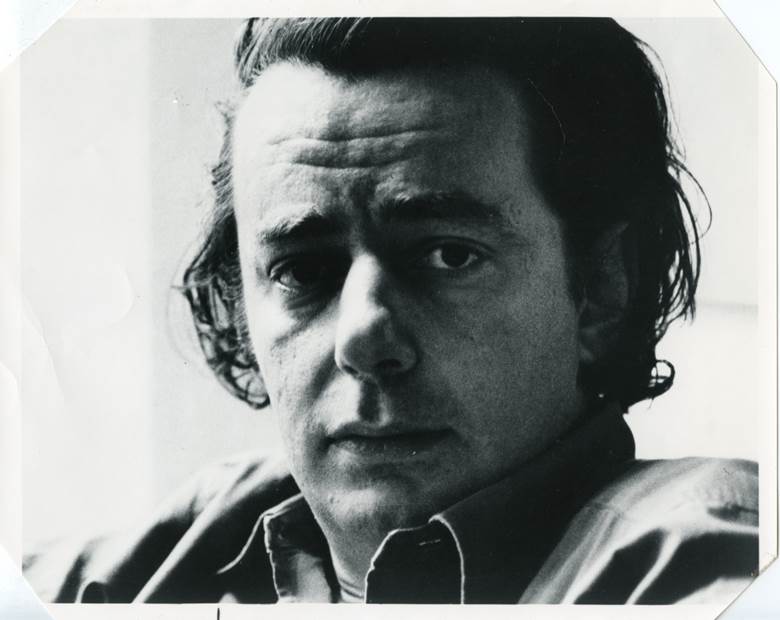

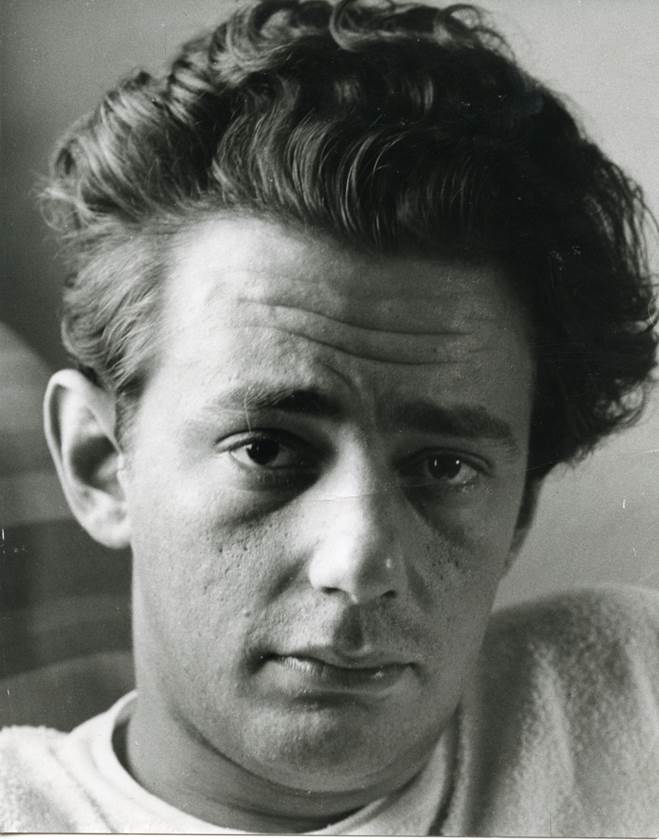

Mordecai Richler – 1970.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Mordecai Richler – 1970.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

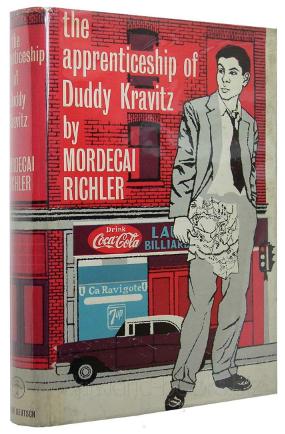

Première édition du livre The Apprenticeship of Duddy Kravitz (L'Apprentissage de Duddy Kravitz), l’une des œuvres les plus célèbres de Mordecai Richler.Crédits Photo : AbeBooks Canada

Première édition du livre The Apprenticeship of Duddy Kravitz (L'Apprentissage de Duddy Kravitz), l’une des œuvres les plus célèbres de Mordecai Richler.Crédits Photo : AbeBooks Canada -

Mordecai Richler en 1960.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Mordecai Richler en 1960.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

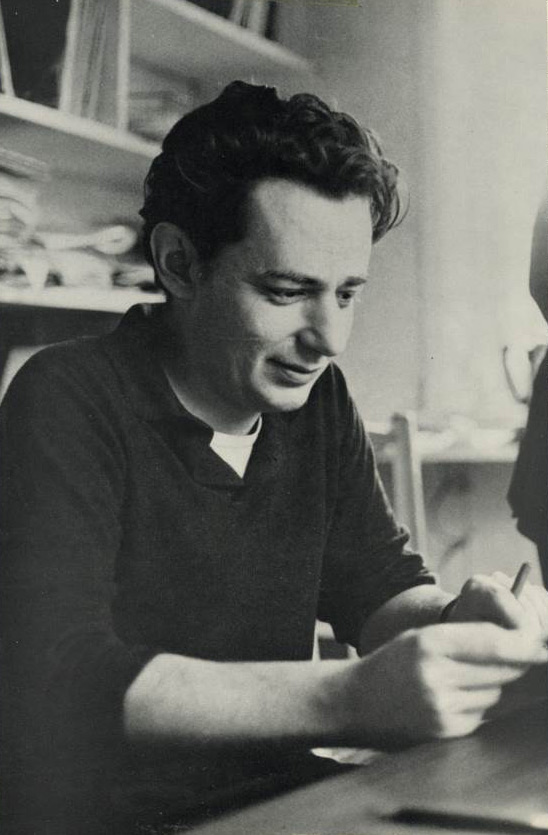

1946 – Mordecai Richler, président de la classe au Baron Byng High School.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

1946 – Mordecai Richler, président de la classe au Baron Byng High School.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

16 mars 1969 – Des gens font la file pour obtenir des billets pour une soirée mettant en vedette Mordecai Richler.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

16 mars 1969 – Des gens font la file pour obtenir des billets pour une soirée mettant en vedette Mordecai Richler.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Mordecai Richler

À n’en pas douter, Mordecai Richler est l’écrivain le plus emblématique jamais issu de la communauté juive de Montréal.

Un « garçon de la rue Saint-Urbain » dès sa naissance, Mordecai Richler voit le jour dans une famille défavorisée du ghetto juif de Montréal, qui compte parmi ses membres son grand-père maternel, le Rabbin Yudel Rosenberg, un leader religieux et un érudit influent. Connu pour sa traduction de l’araméen à l’hébreu du Zohar, un classique de la mystique juive, celui-ci deviendra le grand rabbin des United Hebrew Orthodox Congregations of Montreal.

Le statut d’« auteur juif le plus réputé et le plus célébré de Montréal » que l’on attribuera à Mordecai Richler est ironique, étant donnée la relation tendue qu’il entretient avec la communauté juive et des portraits mordants qu’il en brosse. Dans l’ensemble de son œuvre (comportant une douzaine de romans, des scénarios et des essais), Mordecai Richler explore ce que signifie être un Juif qui grandit dans le monde étroitement tissé, isolé, souvent pauvre et majoritairement immigrant du quartier de la rue Saint-Urbain et de la Main. Dans son livre intitulé Oh Canada! Oh Quebec! (Oh Canada! Oh Québec), il s’attaque avec virulence au nationalisme canadien-français. De manière générale, ses textes, qui lui valent autant d’éloges que de critiques, fournissent une étude sans pareille de la vie au sein de la communauté juive; en ce sens, ils permettent d’observer son passé à la fois unique et dynamique.

En 1948, Mordecai Richler obtient son diplôme de la Baron Byng High School, où il est le président de sa classe, puis il abandonne les études amorcées au Sir George Williams College (aujourd’hui l’Université Concordia). Au début des années 1950, il vit en France et en Espagne durant une brève période avant de s’installer à Londres, où il demeure pendant plus de 15 ans, avant de revenir à Montréal en 1972 parce qu’il est troublé à l’idée d’« être éloigné depuis si longtemps des racines de son mécontentement ». Jusqu’à sa mort en 2001 des suites d’un cancer, Mordecai Richler habite à Montréal, où il continue d’écrire et de publier sur des sujets aussi variés que les sports, le voyage et, thème plus controversé, le séparatisme québécois.

De nos jours, Mordecai Richler survit à travers certaines œuvres de fiction très connues, en particulier The Apprenticeship of Duddy Kravitz, (L’apprentissage de Duddy Kravitz – 1959), St. Urbain’s Horseman (Le cavalier Saint-Urbain – 1971) et Barney’s Version (Le monde de Barney – 1997). L’auteur survit également à travers l’héritage de la communauté juive de Montréal, dont son œuvre et son travail ne peuvent être dissociés. Richler décrit et définit cette communauté dans le Canada et dans le monde entier et, en retour, la communauté elle-même le définit.

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Sources :

http://www.imjm.ca/location/1126

http://www.theglobeandmail.com/news/national/mordecai-richler-gets-his-glory-montreal-renames-library-after-him/article23443003/

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-to-honour-mordecai-richler-1.1120737

-

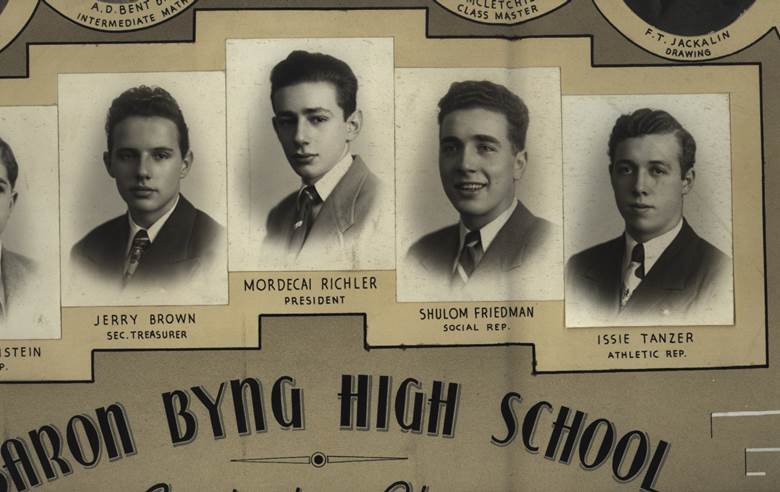

Image d’une cellule dendritique créée par Ralph Steinman en 1973.Crédits Photo : Ralph Steinman/The Rockefeller University

Image d’une cellule dendritique créée par Ralph Steinman en 1973.Crédits Photo : Ralph Steinman/The Rockefeller University -

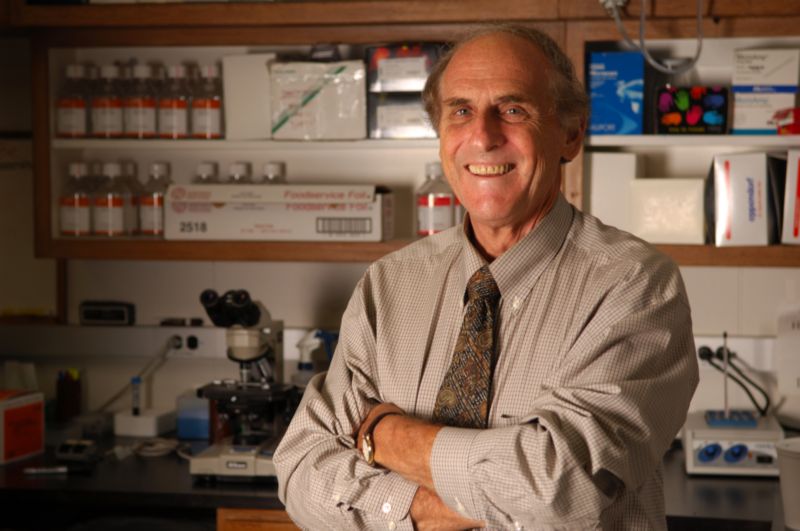

Ralph Steinman.Crédits Photo : The Rockefeller University

Ralph Steinman.Crédits Photo : The Rockefeller University -

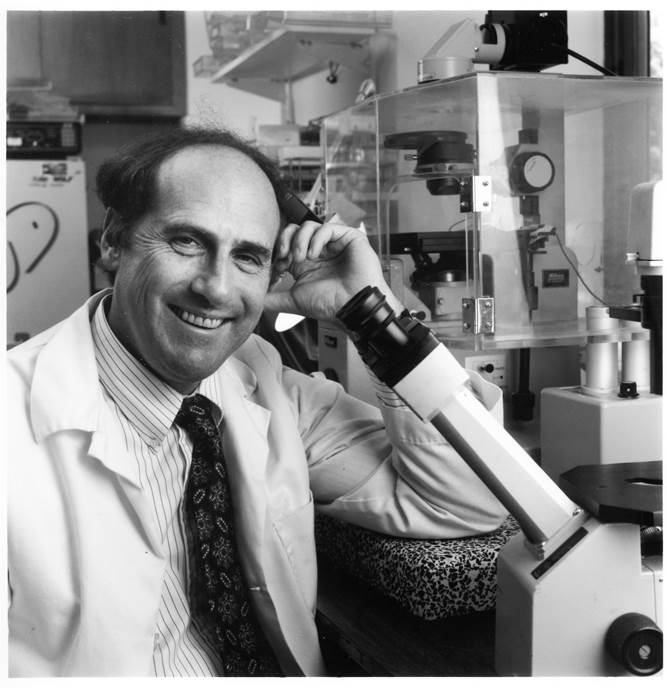

Ralph Steinman devant son microscope en 1992.Crédits Photo : The Rockefeller Archive Center

Ralph Steinman devant son microscope en 1992.Crédits Photo : The Rockefeller Archive Center

Ralph Steinman

Ralph Steinman était un célèbre immunologue canadien. En 2011, il a reçu le prix Nobel de médecine (à titre posthume) pour la découverte de la cellule dendritique.

Ralph Steinman voit le jour à Montréal en 1943. Après avoir grandi à Sherbrooke, il devient titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’Université McGill en 1963 et d’un diplôme de médecine de l’Université Harvard en 1968. Après avoir effectué son internat au Massachusetts General Hospital, Ralph Steinman entreprend ses études doctorales à l’Université Rockefeller, dont dirigera plus tard le Centre d’immunologie et des maladies du système immunitaire.

M. Steinman est surtout connu pour sa découverte des cellules dendritiques, un type de globule blanc ayant le même aspect physique que les dendrites entourant nos neurones. Il est généralement admis que les cellules dendritiques sont les organismes cellulaires les plus agressifs de notre système immunitaire. Les recherches de Ralph Steinman ont démontré qu’elles jouent un rôle de premier plan lors des réactions immunitaires. En effet, les cellules dendritiques permettent de déclencher les réponses immunitaires appropriées lorsqu’un danger menace notre organisme. Véritables soldates, elles avalent et digèrent les intrus qui pourraient en menacer le bon fonctionnement. M. Steinman espérait pouvoir tirer profit des propriétés des cellules dendritiques lors de la chimiothérapie. Ses travaux ont ouvert la voie à l’élaboration de traitements potentiels contre de nombreuses maladies, incluant le diabète de type 1, la sclérose en plaques et le psoriasis. Elles pourraient même permettre de développer de nouvelles chimiothérapies contre le cancer.

Le chercheur montréalais a pu prolonger sa vie grâce à ses propres travaux. Après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade IV, il s’est offert comme sujet à des fins de traitements expérimentaux contre le cancer, dont certains étaient basés sur ses propres découvertes scientifiques. Au final, M. Steinman a déjoué les pronostics pendant quatre ans, s’éteignant quelques jours à peine avant l’obtention de son prix Nobel. Bien qu’il n’ait pas l’habitude de décerner des prix à titre posthume, le comité Nobel lui a tout de même accordé cet honneur dans les jours qui ont suivi son décès.

Liens :

http://www.reuters.com/article/us-nobel-medicine-experiment-idUSTRE7956CN20111006

http://www.rockefeller.edu/about/awards/nobel/rsteinman#sidebar

https://www.youtube.com/watch?v=xAm3Z5Iy85w

https://www.youtube.com/watch?v=Xl0PY-vqB4k

-

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Stephen Lewis en 2009.Crédits Photo : Gordon Griffiths

Stephen Lewis en 2009.Crédits Photo : Gordon Griffiths -

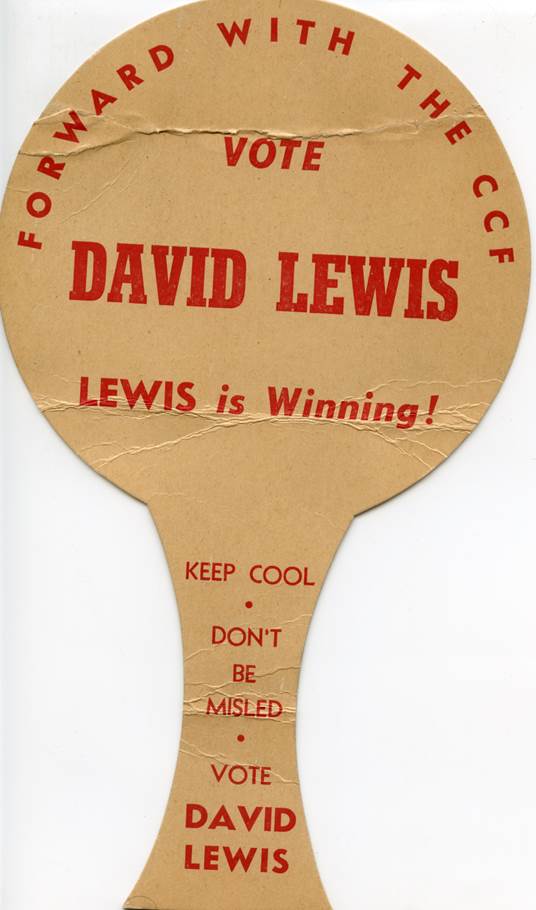

Affichette en carton en faveur de David Lewis, années 1950.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Affichette en carton en faveur de David Lewis, années 1950.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

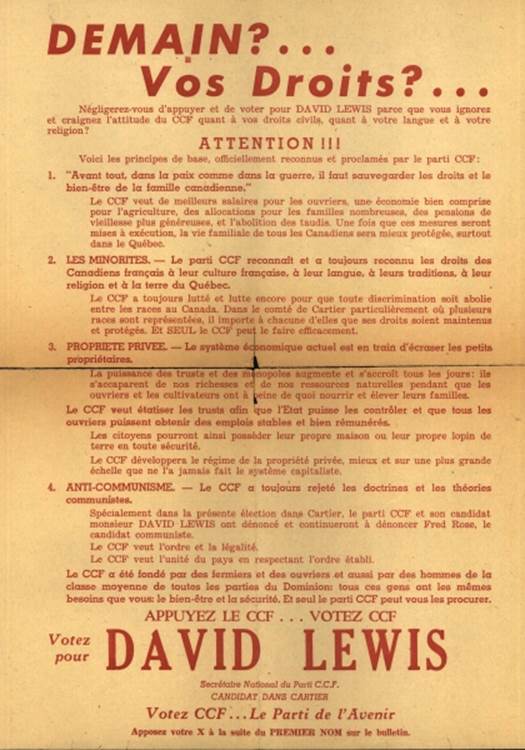

Affiche politique appuyant la candidature de David Lewis, vers 1943. Quatre principes de la CCF (Fédération du Commonwealth coopératif) y sont expliqués : les droits de la famille canadienne, les droits des Canadiens français et des autres minorités, la propriété privée et l’opposition au communisme.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Affiche politique appuyant la candidature de David Lewis, vers 1943. Quatre principes de la CCF (Fédération du Commonwealth coopératif) y sont expliqués : les droits de la famille canadienne, les droits des Canadiens français et des autres minorités, la propriété privée et l’opposition au communisme.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

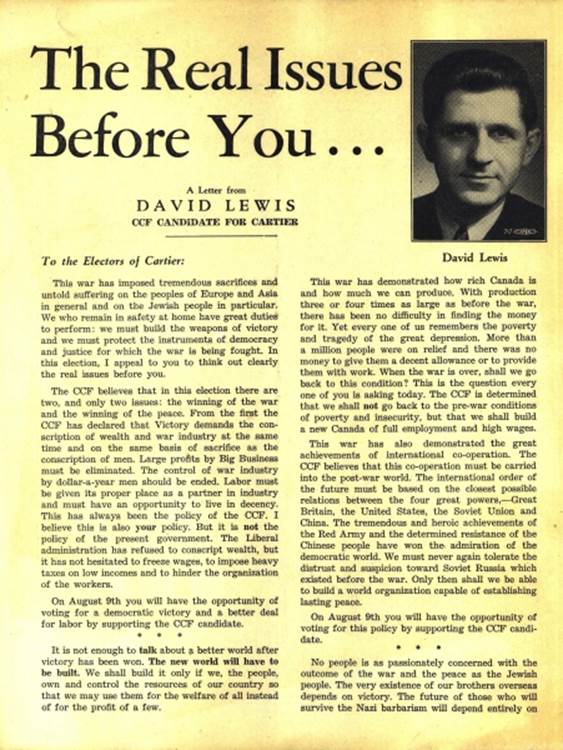

Lettre de David Lewis, candidat à la chefferie de la CCF (Fédération du Commonwealth coopératif) dans l’ancienne circonscription fédérale de Cartier, vers 1943. La lettre souligne le besoin de bâtir un monde meilleur après la victoire de la Seconde Guerre mondiale grâce à une juste répartition du travail, des ressources accrues et de l’assistance sociale. Elle célèbre aussi la coopération internationale entre quatre grandes puissances, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l’Union soviétique et la Chine. « Nous ne devons plus jamais tolérer la méfiance et la suspicion, comme celles qui étaient de rigueur avant la guerre, à l’égard de l’Union soviétique. »Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Lettre de David Lewis, candidat à la chefferie de la CCF (Fédération du Commonwealth coopératif) dans l’ancienne circonscription fédérale de Cartier, vers 1943. La lettre souligne le besoin de bâtir un monde meilleur après la victoire de la Seconde Guerre mondiale grâce à une juste répartition du travail, des ressources accrues et de l’assistance sociale. Elle célèbre aussi la coopération internationale entre quatre grandes puissances, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l’Union soviétique et la Chine. « Nous ne devons plus jamais tolérer la méfiance et la suspicion, comme celles qui étaient de rigueur avant la guerre, à l’égard de l’Union soviétique. »Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

David Lewis vers 1973.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

David Lewis vers 1973.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Famille Lewis

Pendant quatre générations, la famille Lewis a exercé une influence considérable sur la société et la politique canadiennes. Moishe, David, Stephen et Avram « Avi » Lewis ont tous consacré leur vie à la défense des travailleurs et des droits sociaux.

Premier d’une lignée d’illustres activistes sociaux canadiens, Moishe Lewis voit le jour en 1888, à Svisloch, une bourgade juive située dans l’actuelle Biélorussie. Très tôt dans sa vie, il devient l’un des principaux dirigeants du Bund local, un mouvement socialiste juif militant pour l’émancipation des travailleurs juifs. Au lendemain de son arrivée à Montréal en 1921, Moishe Lewis commence à travailler dans une usine de vêtements dirigée par son oncle. Militant toujours en faveur des droits des travailleurs, il devient bientôt membre du Workmen’s Circle en plus d’agir à titre de secrétaire du Canadian Jewish Labour Committee, poste qu’il occupera pendant plusieurs décennies.

En 1947, le premier ministre William Lyon Mackenzie-King autorise un certain assouplissement des restrictions relatives à la politique migratoire canadienne. Les changements apportés par le gouvernement fédéral permettent au Jewish Labor Committee, alors dirigé par Kalman Kaplansky, Moishe Lewis et Bernard Shane, de mettre en œuvre un nouveau programme appelé le « Tailors Project ». Conçu pour aider les réfugiés juifs à intégrer l’industrie canadienne du textile, le Tailors Project s’inscrit dans le vaste cadre du programme fédéral du travail de 1947, dont le but consiste à stimuler l’économie canadienne en recrutant des travailleurs spécialisés parmi les personnes déplacées en Europe. En 1975, le Jewish Labour Committee rend hommage au militant montréalais en créant la Fondation Moishe Lewis.

Avocat spécialisé en droit du travail, David Lewis, le fils de Moishe Lewis, est lui aussi très engagé sur les plans social et politique. À l’instar de son père, il laissera une marque indélébile sur le paysage politique canadien. Au cours de sa carrière, il participe entre autres à la création de la Fédération du Commonwealth coopératif (FCC), l’ancêtre du Nouveau Parti démocratique (NPD), dont il est également le cofondateur. Pendant ses études à l’Université McGill, David Lewis se fait notamment connaître grâce à ses talents de débatteur et de rédacteur. Élève brillant, il devient l’un des premiers étudiants juifs à recevoir la bourse Rhodes. Celle-ci lui permet d’aller étudier le droit à l’Université d’Oxford. Le jeune homme deviendra bientôt l’une des figures de proue du Parti travailliste britannique.

De retour à Montréal au milieu des années 1930, David Lewis participe à l’implantation d’une version canadienne de la démocratie sociale. Son fort penchant socialiste se manifeste en diverses occasions, notamment à l’occasion d’un entretien avec sir Edward Beatty, le président du chemin de fer Canadien Pacifique. Lorsqu’on lui demande quelle serait la première chose qu’il ferait s’il était élu premier ministre, Davis Lewis répond sans hésiter : « Je nationaliserais le Canadien Pacifique». En 1935, David Lewis décline une invitation à travailler au Parlement britannique, préférant plutôt terminer un diplôme en droit à l’Université d’Ottawa. L’année suivante, il devient secrétaire fédéral de la FCC, poste qu’il occupera pendant 14 ans. Lors de l’élection fédérale de 1943, il se présente sous la bannière libérale dans la circonscription fédérale de Cartier. Au terme d’une campagne particulièrement vicieuse, il doit s’avouer vaincu devant son rival communiste Fred Rose, un membre du Parti progressiste ouvrier.

Les efforts de David Lewis visant à faire avancer la cause sociale-démocrate au Canada le mènent à s’entretenir avec des dirigeants politiques et des chefs syndicaux engagés dans les luttes ouvrières qui ont cours à Montréal. Très critique envers le communisme, David Lewis s’appuie sur sa brève expérience à titre d’avocat spécialisé en droit du travail pour encourager les membres des syndicats à soutenir la démocratie sociale. Publié en 1943, son livre intitulé Make This Your Canada : A Review of CCF History and Policy (Un Canada nouveau : vue d’ensemble de l’historique et de la politique du mouvement C.C.F.) retrace le parcours du parti social-démocrate en mettant en lumière ses orientations politiques et sa position favorable à un contrôle étatique sur l’économie. Bien qu’il soit jugé plus controversé que son prédécesseur, Tommy Douglas, David Lewis remporte finalement un siège au Parlement. En 1962 et en 1965, il parvient à se faire élire dans la circonscription de York South à Toronto, et ce, malgré sa difficulté à convaincre les Juifs aisés qu’un athée non sioniste aux penchants socialistes peut bien les représenter au Parlement.

En 1961, l’engagement de M. Lewis à l’égard du mandat socialiste de la FCC contribue à l’émergence de son successeur, le NPD. Dix ans plus tard, l’avocat est nommé à la chefferie du tiers parti. Seul Juif à diriger un parti national au Canada, David Lewis fait campagne contre les « entreprises soutenues par des fonds publics » en plus de paver la voie à l’adoption de lois favorisant l’accès à des logements abordables. À la suite de sa défaite électorale de 1974, M. Lewis devient correspondant de voyage pour le Toronto Star. Après avoir terminé sa carrière comme professeur à l’Université Carleton à Ottawa, il s’éteint en 1981 à l’âge de 72 ans.

Troisième de sa lignée, Stephen Lewis est un homme politique, diplomate et activiste social natif de Montréal. Comme l’ont été avant lui son père et son grand-père, il compte parmi les figures de proue de la gauche progressiste, et ce, autant aux échelons national qu’international. Il est surtout connu pour son travail visant à enrayer le VIH/sida. De 1970 à 1978, Stephen Lewis assume la direction du NPD ontarien. Durant les années 1980, le gouvernement de Brian Mulroney le nomme ambassadeur du Canada auprès de l’Organisation des Nations Unies. En 1995, M. Lewis devient directeur général adjoint de l’UNICEF avant d’être nommé conseiller spécial des affaires africaines auprès du secrétaire général des Nations Unies en 2001. Puis, en 2003, il crée la Stephen Lewis Foundation, un organisme venant en aide aux victimes du VIH/sida. Il est en outre professeur à l’Université McGill ainsi qu’à l’Université Ryerson. En plus de recevoir plusieurs doctorats honorifiques, M. Lewis se voit décerner un nombre considérable de prix et de distinctions au cours de sa carrière. Au début des années 2000, il est nommé compagnon de l’Ordre du Canada avant de voir son nom figurer sur la liste des 100 personnalités les plus influentes au monde selon le Time Magazine. En 2007, le Royaume du Lesotho, un petit état d’Afrique australe, investit M. Lewis du titre de chevalier commandeur de l’Ordre de Moshoeshoe. Puis, en 2012, le magazine Maclean’s le nomme l’homme le plus important de l’année. Finalement, la même année, M. Lewis devient le tout premier récipiendaire canadien de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.

Stephen Lewis est marié à la journaliste, auteure, et militante sociale Michele Landsberg. Auteure de trois ouvrages à succès et officière de l’Ordre du Canada, elle est l’une des premières journalistes canadiennes à avoir soulevé le problème du harcèlement en milieu de travail. Stephen Lewis est également le père d’Avram « Avi » Lewis. Avec son épouse, la journaliste et auteure canadienne Naomi Klein, M. Lewis compte parmi les membres les plus influents du NPD. Au cours de sa carrière médiatique, Avram Lewis agit notamment à titre de commentateur politique pour la chaîne télévisée MuchMusic en plus d’animer l’émission de télévision CounterSpin, diffusée sur les ondes de CBC Newsworld. Également très actif derrière la caméra, il réalise de nombreux documentaires, dont Why Democracy en 2007.

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Sources :

http://imjm.ca/location/1414

http://www.imjm.ca/location/1555

http://www.revparl.ca/9/3/09n3_86e_bournet.pdf

http://www.cjhn.ca/fr/permalink/cjhn277

http://www.dcf.ca/en/scholarships/david_lewis.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Moishe_Lewis

http://www.cbc.ca/player/play/2212119454

http://www.stephenlewisfoundation.org/who-we-are/about-stephen-lewis

King, Joe et Johanne Schumann (2000), From the Ghetto to the Main: the Story of the Jews of Montreal, Montréal, Montreal Jewish Publication Society.

King, Joe (2009), Fabled City: the Jews of Montreal, Montreal, Price-Patterson.

Lewis, David et F. R. Scott (1943), Make This Your Canada; a Review of C.C.F. « History and Policy », Toronto, Central Canada Pub.

Lewis, David (1981), The Good Fight: Political Memoirs 1909-1958. Toronto, Macmillan of Canada.

Smith, Cameron (1989), Unfinished Journey: the Lewis Family, Toronto, Summerhill.

Tulchinsky, Gerald (1998), Branching Out: the Transformation of the Canadian Jewish Community. Toronto, Stoddart.

-

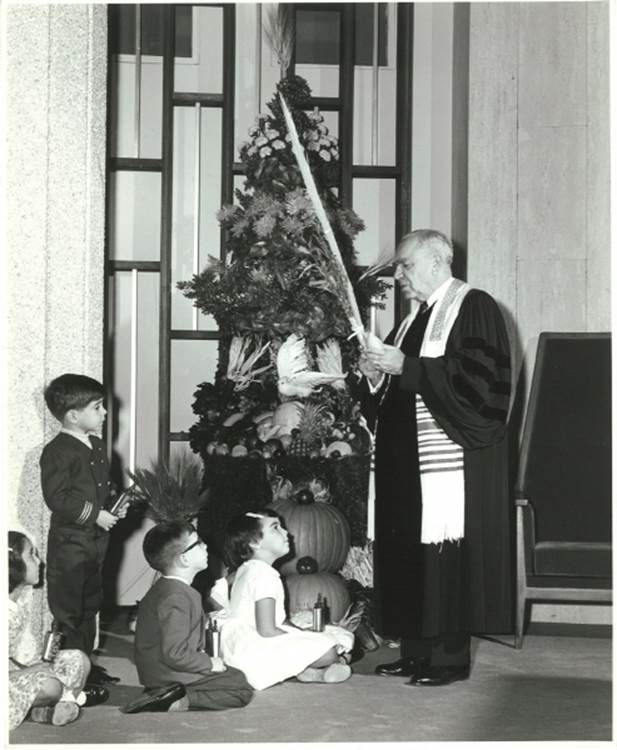

Le Rabbin Harry J. Stern durant les années 1950.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Le Rabbin Harry J. Stern durant les années 1950.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Le Rabbin Harry J. Stern commente la Torah au Temple Emanu-El de Montréal devant un groupe de religieuses provenant des quatre coins du globe, vers 1960.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Le Rabbin Harry J. Stern commente la Torah au Temple Emanu-El de Montréal devant un groupe de religieuses provenant des quatre coins du globe, vers 1960.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Le Rabbin Harry J. Stern au Temple Emanu-El de Montréal tenant des branches de loulav ainsi qu’un cédrat (agrume) à l’occasion de la fête juive de Souccot, vers les années 1950 ou 1960.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Le Rabbin Harry J. Stern au Temple Emanu-El de Montréal tenant des branches de loulav ainsi qu’un cédrat (agrume) à l’occasion de la fête juive de Souccot, vers les années 1950 ou 1960.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Le Rabbin Harry J. Stern lors d’un séder de Pessah interconfessionnel, dans les années 1960.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Le Rabbin Harry J. Stern lors d’un séder de Pessah interconfessionnel, dans les années 1960.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Harry Stern

Véritable pionnier du judaïsme réformé au Canada, le Rabbin Harry Stern était à la fois un fervent sioniste, un protecteur des droits des travailleurs, un intellectuel accompli et un grand promoteur des relations interreligieuses.

Le Rabbin Harry Stern voit le jour en Lituanie, le 24 avril 1897. Dans la foulée des pogroms de 1905, sa famille fuit l’Europe de l’Est et immigre aux États-Unis, élisant domicile en Ohio. En 1927, il déménage dans la métropole québécoise afin de travailler au Temple Emanu-El, la première synagogue réformiste jamais construite à Montréal.

Au moment où le Rabbin Stern arrive dans la grande ville, un important conflit de travail éclate entre les travailleurs de l’industrie du vêtement et leurs employeurs, dont plusieurs font partie de sa propre congrégation. Rappelons qu’à la fin des années 1920, les Juifs représentent plus de 32 pour cent de la main d’œuvre. Prenant part aux négociations entre les deux parties, Harry Stern se porte d’emblée à la défense des travailleurs, n’hésitant pas à réprimander les riches industriels quant à la façon dont ils traitent leurs coreligionnaires du downtown, allant même jusqu’à les qualifier d’antisémites juifs.

Tout au long de sa vie, le Rabbin Harry Stern s’emploie à favoriser de saines relations entre les Juifs et les chrétiens. En 1942, tissant des liens avec les Églises catholique et protestante, il fonde l’Institut pour le clergé et les éducateurs religieux, un endroit où les membres de chaque groupe religieux peuvent échanger librement sur leurs traditions respectives. Au cours des années 1950 et 1960, période durant laquelle de nombreux Juifs contestent la légitimité du réformisme, Harry Stern tient des Fellowship Dinners, où fraternisent clercs et laïcs de diverses confessions. Plusieurs grandes personnalités juives et non-juives participent à ces événements, notamment le maire Jean Drapeau, le cardinal Paul Émile Léger et même Martin Luther King fils. En 1967, on crée le prix Harry J. Stern en l’honneur du célèbre guide spirituel montréalais, un honneur réservé aux individus favorisant une meilleure compréhension mutuelle entre les croyants de divers groupes culturels et religieux.

En plus de construire des ponts entre les communautés religieuses, le Rabbin Stern mène une lutte de tous les instants contre l’antisémitisme au sein du clergé catholique et de la population québécoise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il n’hésite pas à dénoncer publiquement l’idéologie nazie ainsi que les atrocités commises à l’égard des Juifs européens. En 1944, favorable à la création d’un État juif durable, il participe à la création du Conseil chrétien pour la Palestine, un organisme visant à sensibiliser le clergé chrétien à la cause sioniste.

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Liens :

http://www.imjm.ca/location/2431

http://www.cjhn.ca/en/permalink/cjhn253

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0019_0_19159.html

https://www.templemontreal.ca

-

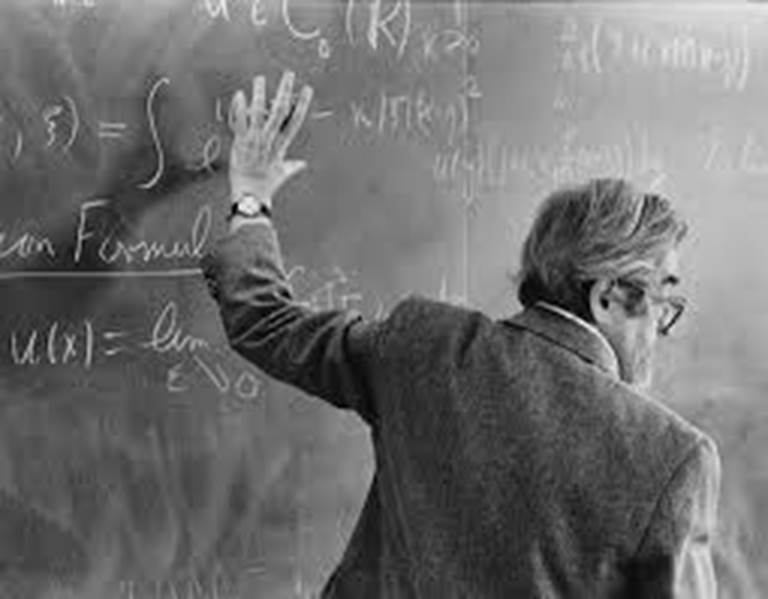

Louis Nirenberg donne un cours au Courant Institute of Mathematical Sciences (CIMS) de l’Université de New York.Crédits Photo : Courant Institute, NYU.

Louis Nirenberg donne un cours au Courant Institute of Mathematical Sciences (CIMS) de l’Université de New York.Crédits Photo : Courant Institute, NYU. -

2015 – Louis Nirenberg en compagnie de Steven Nash.Crédits Photo : University of Bergen

2015 – Louis Nirenberg en compagnie de Steven Nash.Crédits Photo : University of Bergen -

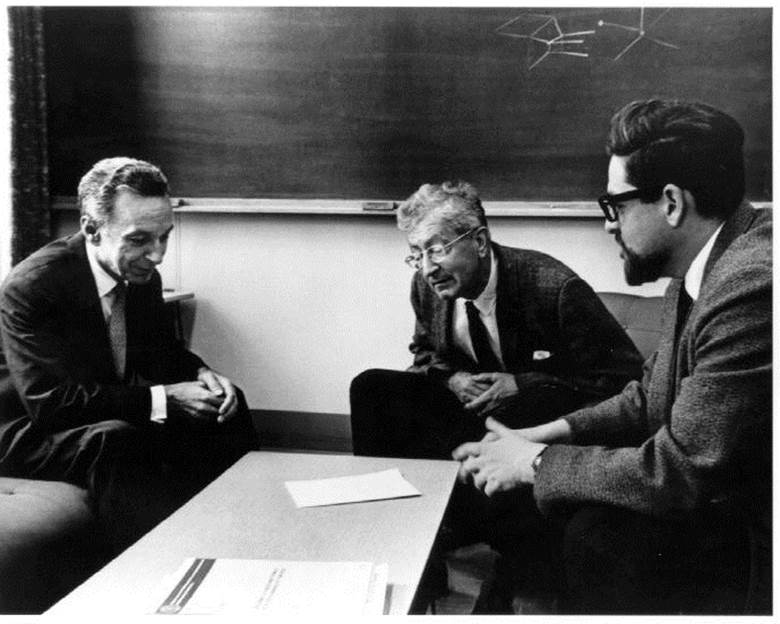

Eleazer Bromberg, James J. Stoker et Louis Nirenberg dans les années 1960.Crédits Photo : Courant Institute, NYU.

Eleazer Bromberg, James J. Stoker et Louis Nirenberg dans les années 1960.Crédits Photo : Courant Institute, NYU. -

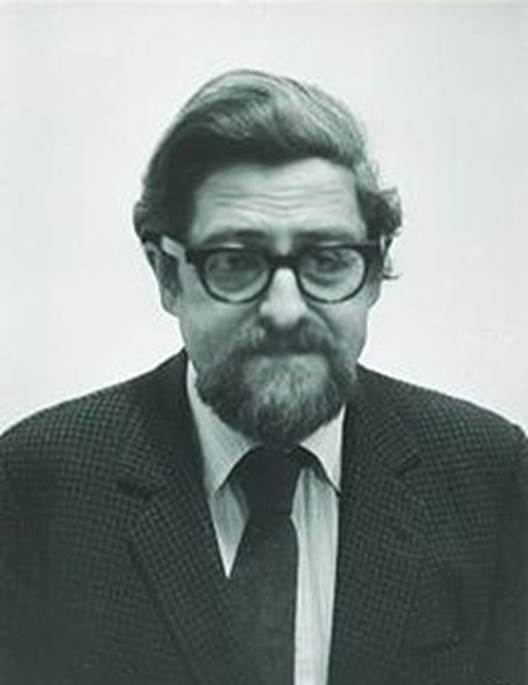

Crédits Photo : Oberwolfach Photo Collection

Crédits Photo : Oberwolfach Photo Collection

Louis Nirenberg

Le mathématicien canadien Louis Nirenberg est considéré comme l’un des plus grands analystes théoriques du XXe siècle. Il a apporté une contribution majeure dans le domaine des équations aux dérivées partielles linéaires et non linéaires.

Il voit le jour à Hamilton, en Ontario, mais sa famille déménage rapidement à Montréal pour retrouver la plus grande communauté juive. Louis Nirenberg fréquente l’école Baron Byng High School et obtient son diplôme de premier cycle de l’Université McGill, où il étudie en mathématiques et en physique. Après l’obtention de son diplôme, il travaille au Conseil national de recherches du Canada sur le projet Manhattan. Il reçoit son doctorat en 1949 de la New York University (NYU), ce qui lui permet d’obtenir un poste de professeur au Courant Institute of Mathematical Sciences de la NYU.

Dans le domaine des équations aux dérivées partielles linéaires et non linéaires, sa contribution comprend l’inégalité d’interpolation du type Gagliardo-Nirenberg, une découverte essentielle dans la résolution des équations partielles elliptiques, qui touche plusieurs aspects des mathématiques. Il contribue également à l’élaboration d’un nouveau concept mathématique connu sous le nom d’espace John-Nirenberg, qui est utilisé pour l’étude du comportement des martingales : matériaux élastiques et jeux de hasard. Louis Nirenberg joue aussi un rôle clé dans la résolution de graves problèmes de physique, les équations Navier-Stokes sur la dynamique des fluides et la turbulence. Son article, rédigé avec un collègue, sur les solutions aux équations Navier-Stokes est récompensé par l’American Mathematical Society, qui lui remet en 2014 le prix Steele pour son apport majeur à la recherche.

Mentionnons ses principales distinctions, notamment : le prix Bocher de l’American Mathematical Society (1959), le prix Crafoord (1982), le prix Steele pour l’ensemble de sa carrière de l’American Mathematical Society (1994), la National Medal of Science (1995), la première médaille Chern pour l’ensemble de sa carrière par l’International Mathematical Union et par la Chern Medal Foundation (2010) et le prix Abel par l’Académie norvégienne des sciences et des lettres (2015).

Sources :

http://www.baronbynghighschool.ca/alumni/louis-nirenberg/

http://www.mat.ucm.es/~ln06/nirenberg/interview.pdf

-

Taube Kaplan vers 1910. Photo tirée du livre souvenir relatant l’histoire de la Montreal Clinical Society.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Taube Kaplan vers 1910. Photo tirée du livre souvenir relatant l’histoire de la Montreal Clinical Society.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

1925 – Infirmières et docteurs devant l'Hôpital de maternité hébreu. L’établissement a ouvert ses portes le 19 novembre 1916, pour fournir des soins obstétriques à des femmes juives et non-juives. L'Hôpital était l'un des précurseurs, ainsi que le Dispensaire Herzl, de l'Hôpital général juif. Il a été fondé avec l'aide de Taube Kaplan et était situé sur la rue Cadieux (maintenant de Bullion).Crédits Photo : © JGH Archives HGJ

1925 – Infirmières et docteurs devant l'Hôpital de maternité hébreu. L’établissement a ouvert ses portes le 19 novembre 1916, pour fournir des soins obstétriques à des femmes juives et non-juives. L'Hôpital était l'un des précurseurs, ainsi que le Dispensaire Herzl, de l'Hôpital général juif. Il a été fondé avec l'aide de Taube Kaplan et était situé sur la rue Cadieux (maintenant de Bullion).Crédits Photo : © JGH Archives HGJ -

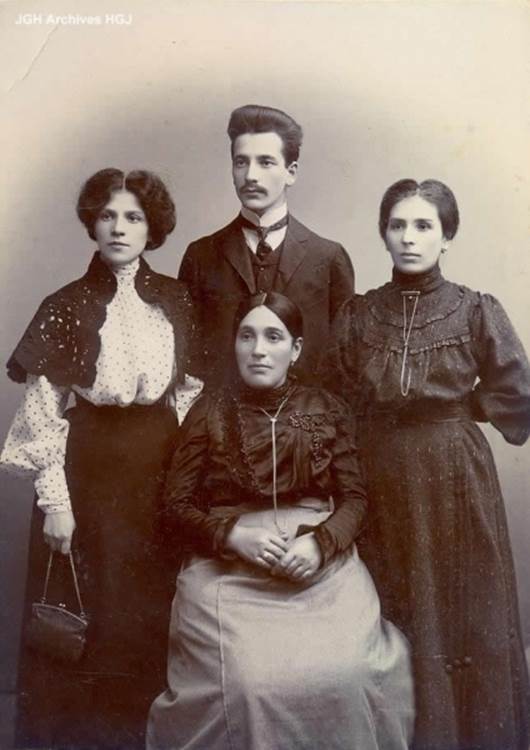

Taube Kaplan posant avec trois de ses enfants, à Vilnuis. De gauche à droite : Mme Rachel Bach, M. Ben Wiseman, Mme Anna Arons. Assise : Mme Taube Kaplan.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ

Taube Kaplan posant avec trois de ses enfants, à Vilnuis. De gauche à droite : Mme Rachel Bach, M. Ben Wiseman, Mme Anna Arons. Assise : Mme Taube Kaplan.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ -

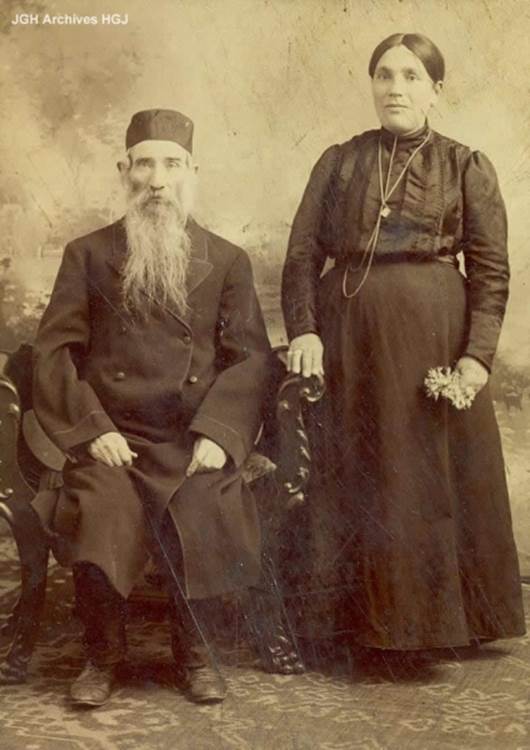

Taube Kaplan et son mari, le Rabbin Jacob Kaplan. Cette photo a été prise dans le studio de photographie de Marcus Baum, situé à Montréal au 443, boulevard Saint-Laurent.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ

Taube Kaplan et son mari, le Rabbin Jacob Kaplan. Cette photo a été prise dans le studio de photographie de Marcus Baum, situé à Montréal au 443, boulevard Saint-Laurent.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ

Taube Kaplan

Rebbetsin (femme de rabbin) et immigrante russe, Taube Kaplan a joué un rôle déterminant dans la fondation du Montreal Hebrew Maternity Hospital.

Dans le Montréal des années 1910, le taux de mortalité infantile est l’un des plus élevés au monde : plus d’un enfant sur cinq meurt avant de souffler sa première bougie. La situation est encore plus désastreuse dans les quartiers défavorisés, où se sont établis les immigrants juifs. En 1914, Mme Kaplan propose de fonder une maternité qui prodiguerait des soins pré et postnataux aux jeunes femmes juives. À une période marquée par l’immigration massive de Juifs d’Europe de l’Est souvent démunis, elle veut permettre aux mères de recevoir des soins qu’elles ne pourraient s’offrir autrement. Servant des plats cachers, cette maternité est exclusivement destinée aux femmes de confession juive.

Taube Kaplan réalise un véritable tour de force qui serait presque impensable aujourd’hui. Pendant plusieurs années, elle fait du porte-à-porte pour amasser elle-même les fonds qui serviront à la construction du Montreal Hebrew Maternity Hospital. Les dons qu’elle reçoit des particuliers permettent l’achat d’un immeuble de la rue Cadieux (aujourd’hui la rue de Bullion), qui sera converti en maternité. Grâce au soutien de personnalités influentes, dont un groupe de médecins menés par le docteur J.R. Goodall, le projet se concrétise en 1916.

Taube Kaplan fait œuvre de pionnière à une époque où les soins hospitaliers juifs n’existent pas à Montréal. Ses efforts mènent à la création de l’institution qui allait, des années plus tard, devenir l’Hôpital général juif. Elle contribue également à améliorer la place des femmes juives dans la société. À une époque où les femmes en général commencent à peine à s’investir pour des causes publiques et au sein des institutions, un tel engagement est encore moins fréquent dans la communauté orthodoxe à laquelle elle appartient. Pour cette femme aux origines modestes qui enseigne l’hébreu et la religion plusieurs heures par semaine afin de rehausser le maigre revenu de la famille, il n’est pas question d’accepter des marques de reconnaissance. Elle refuse même de prêter son nom à l’une des salles de maternité du futur Hôpital général juif de Montréal.

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Sources :

http://imjm.ca/location/2152

http://mimj.ca/location/2160

http://jgh.ca/documents/91/1_poster.pdf

-

1949 – Annonce publicitaire de Steinberg.Crédits Photo : Vintage Canadian Supermarkets

1949 – Annonce publicitaire de Steinberg.Crédits Photo : Vintage Canadian Supermarkets -

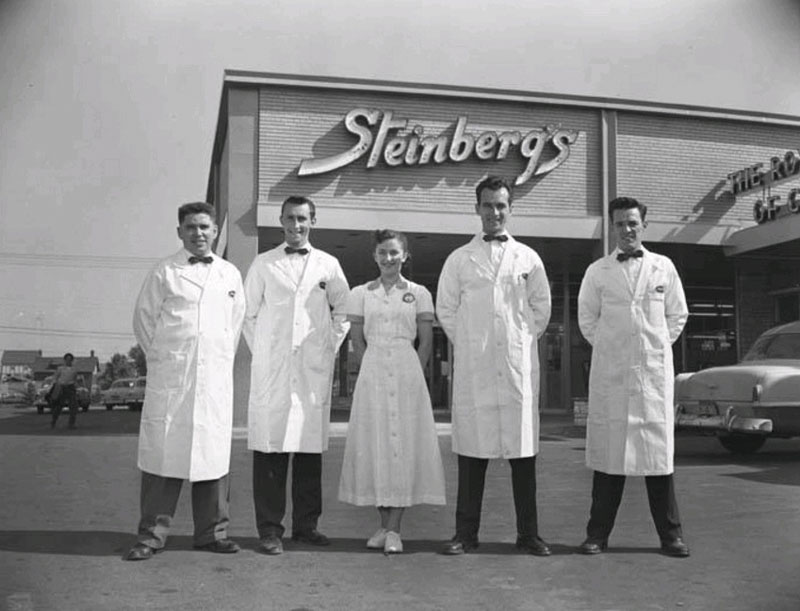

Employés devant le supermarché Steinberg.Crédits Photo : Vintage Canadian Supermarkets

Employés devant le supermarché Steinberg.Crédits Photo : Vintage Canadian Supermarkets -

1949 – Supermarché Steinberg à Loretteville, Québec.Crédits Photo : Musée Steinberg

1949 – Supermarché Steinberg à Loretteville, Québec.Crédits Photo : Musée Steinberg -

Les employés de l’épicerie Steinberg et Ida Steinberg (derrière la caisse enregistreuse), vers 1920.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Les employés de l’épicerie Steinberg et Ida Steinberg (derrière la caisse enregistreuse), vers 1920.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Nathan Steinberg, Jack Steinberg, Sam Steinberg, Max Steinberg et Morris Steinberg devant l’édifice Steinberg's Limited, vers 1950.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Nathan Steinberg, Jack Steinberg, Sam Steinberg, Max Steinberg et Morris Steinberg devant l’édifice Steinberg's Limited, vers 1950.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Supermarché Steinberg

Sam Steinberg est un homme d’affaires et un philanthrope canadien né en Hongrie, dont la détermination et la vision ont fait de la minuscule épicerie de sa mère, le Supermarché Steinberg’s, la plus importante chaîne d'alimentation au Québec. Non seulement Sam Steinberg est-il devenu un géant dans son domaine, mais il a également été administrateur d’Ivanhoe et de Pharmaprix. En 1974, par ailleurs, l'Office national du film du Canada lui a consacré le documentaire After Mr. Sam.

La famille Steinberg émigre au Canada alors que Sam n’est encore qu’un bambin. Dès les premières années de son adolescence, à l’instar de ses quatre frères, il travaille dans le commerce familial, le Supermarché Steinberg’s. En quelques années, il développe l’approche novatrice de la mise en marché, de la mécanisation industrielle et de la gestion du personnel qui va l’amener à transformer complètement le paysage de la vente au détail au Québec. Prospère, il ouvre plusieurs supermarchés. Il possède ainsi la plus importante et la plus populaire chaîne d’épiceries de la province pendant plusieurs décennies. À la fin des années 1950, sa société prend de l’expansion et s’étend jusqu’en Ontario.

La chaîne d’alimentation Steinberg a été l’une des premières entreprises à exiger le bilinguisme (français et anglais) de la part de tous ses employés. Ses supermarchés sont alors devenus des points de rencontre entre la communauté juive montréalaise et leurs voisins québécois. Qui plus est, les francophones utilisaient l’expression « Je fais mon Steinberg » pour dire qu’ils faisaient leurs courses, et ce, peu importe la chaîne d’alimentation qu’ils fréquentaient. Au décès de Sam Steinberg, la société a un chiffre d’affaires annuel de plus d’un milliard de dollars. Elle est la plus importante chaîne de marchés d’alimentation au Québec et la propriété exclusive de la famille Steinberg.

Grands philanthropes, Sam Steinberg et sa femme Helen Roth contribuent à de nombreuses causes caritatives, dont la construction du Pavillon du judaïsme à Expo 67, la Fondation Helen et Sam Steinberg de l’Hôpital gériatrique de jour et le Prix Sam Steinberg pour le jeune entrepreneur juif de l’année remis par la Chambre de commerce juive de Montréal. Très engagé, M. Steinberg a en outre été président du conseil des gouverneurs de la Chambre de commerce Canada-Israël, membre du Conseil des arts du Canada ainsi qu’administrateur national et coprésident du Canadian Council of Christians and Jews. Il a été fait officier de l’Ordre du Canada et intronisé au Panthéon des personnalités canadiennes des Affaires.

Sources :

https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Steinberg

http://www.nfb.ca/film/after_mr_sam/

http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/steinberg-samuel/

http://www.jgh.ca/en/BioSteinberg

https://www.flickr.com/photos/ghost_of_steinbergs/with/25282954574/

-

Arnold Scaasi en 1965.Crédits Photo : © Condé Nast Archive/Corbis

Arnold Scaasi en 1965.Crédits Photo : © Condé Nast Archive/Corbis -

Quelques créations réalisées par Arnold Scaasi.Crédits Photo : Brooklyn Museum Costume Collection at the Metropolitan Museum of Art

Quelques créations réalisées par Arnold Scaasi.Crédits Photo : Brooklyn Museum Costume Collection at the Metropolitan Museum of Art

Arnold Scaasi

Arnold Scaasi était un designer de mode légendaire. Il a créé des robes emblématiques pour des premières dames, des vedettes de cinéma et diverses célébrités, notamment Barbra Streisand, Hillary Clinton, Barbara Bush, la princesse Yasmin Aga Khan et Elizabeth Taylor.

Arnold Scaasi (Arnold Isaacs de son vrai nom) voit le jour à Montréal en 1930, au sein d’une famille juive immigrante. Comme son père est maître fourreur, il est très tôt initié à la couture. Il entreprend d’abord des études à l’école de dessin de mode Cotnoir-Capponi de Montréal avant de poursuivre sa formation à la Chambre Syndicale de la Haute Couture à Paris. Peu après, il déménage à New York, où il travaille d’abord auprès du designer Charles James.

Le décorateur Robert Denning (à l’origine Robert Dennis Besser) encourage le jeune Montréalais à inverser les lettres de son nom de famille (Scaasi plutôt que Isaacs) afin de lui donner une touche italienne. Avec son nouveau surnom, Arnold Scaasi devient rapidement un créateur de mode célèbre. Pour preuve, en 1955, l’une de ses robes se retrouve sur la couverture de la revue Vogue. En 1964, Arnold Scaasi ouvre sa propre maison de couture à New York et attire chez lui les plus grandes vedettes de l’heure. On le reconnaît par ses robes de cocktail (ornées de fourrure, de plumes, de paillettes ou de broderie), ses complets sur mesure et ses tenues de soirée élégantes. Lorsque Barbra Streisand se présente avec son tailleur-pantalon diaphane et pailleté à la cérémonie des Academy Awards – où elle sera récompensée pour sa prestation dans le film Funny Girl –, Arnold Scaasi se voit aussitôt propulsé au rang de vedette internationale.

Les créations les plus mémorables de M. Scaasi font partie de la collection de grands musées ou sont conservées dans des maisons de couture partout dans le monde, notamment le Smithsonian Institution et la New York Historical Society. On a pu les admirer lors d’expositions rétrospectives à différents endroits, notamment à l’Université d’état de Kent, à l’Université de l’Ohio et à la Fashion Institute of Technology. Arnold Scaasi est également l’auteur de deux livres : Scaasi: A Cut Above et Women I Have Dressed (and Undressed!).

En 1996, le Council of Fashion Designers of America a remis un prix à Arnold Scaasi honorant l’ensemble de sa carrière.

Sources :

https://www.youtube.com/watch?v=-eE3HpBk0Ec

https://www.youtube.com/watch?v=3RKT_InAzuE

http://www.cnn.com/2015/08/04/fashion/new-york-arnold-scaasi-death/

http://www.instyle.com/news/arnold-scaasi-dies-85

http://nymag.com/thecut/2015/08/arnold-scaasi-put-an-american-stamp-on-couture.html#

-

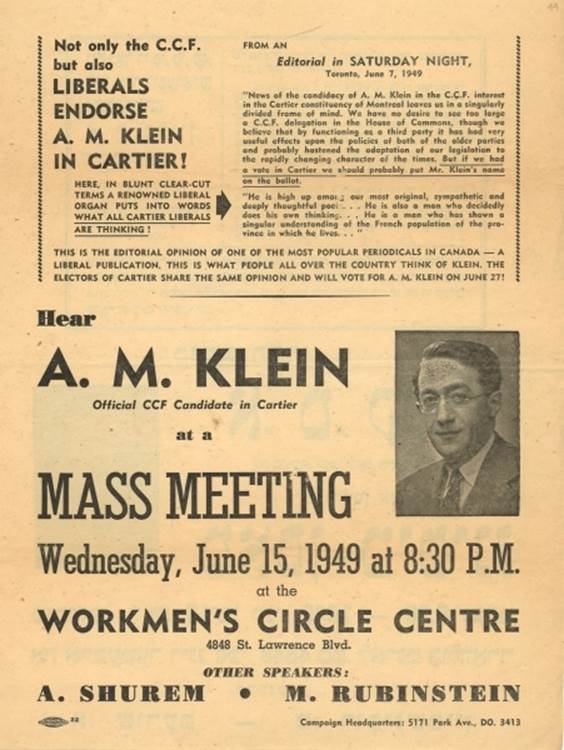

Prospectus invitant la population à venir entendre A. M. Klein, le 15 juin 1949, au Workmen's Circle Centre dans le cadre de la campagne électorale fédérale.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Prospectus invitant la population à venir entendre A. M. Klein, le 15 juin 1949, au Workmen's Circle Centre dans le cadre de la campagne électorale fédérale.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Abraham Moses Klein (à droite) offre à Monroe Abbey (à gauche) un exemplaire de son livre intitulé The Second Scroll (Le second rouleau), vers 1951.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Abraham Moses Klein (à droite) offre à Monroe Abbey (à gauche) un exemplaire de son livre intitulé The Second Scroll (Le second rouleau), vers 1951.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Rassemblement comportant plusieurs auteurs juifs montréalais écrivant en yiddish ou en anglais (ou les deux), incluant Abraham Moses Klein (poète), Mordechai Ginzburg (journaliste yiddish), Joseph Gallay, Jacob Isaac Segal (journaliste et poète yiddish), Melech Ravitch (poète yiddish), Noah Itzchak Gotlib (poète yiddish) et Chana Widerman, tous réunis à l’occasion du cinquantième anniversaire de Dan Wolofsky. Années 1950.Crédits Photo : Archives de Bibliothèque publique juive

Rassemblement comportant plusieurs auteurs juifs montréalais écrivant en yiddish ou en anglais (ou les deux), incluant Abraham Moses Klein (poète), Mordechai Ginzburg (journaliste yiddish), Joseph Gallay, Jacob Isaac Segal (journaliste et poète yiddish), Melech Ravitch (poète yiddish), Noah Itzchak Gotlib (poète yiddish) et Chana Widerman, tous réunis à l’occasion du cinquantième anniversaire de Dan Wolofsky. Années 1950.Crédits Photo : Archives de Bibliothèque publique juive -

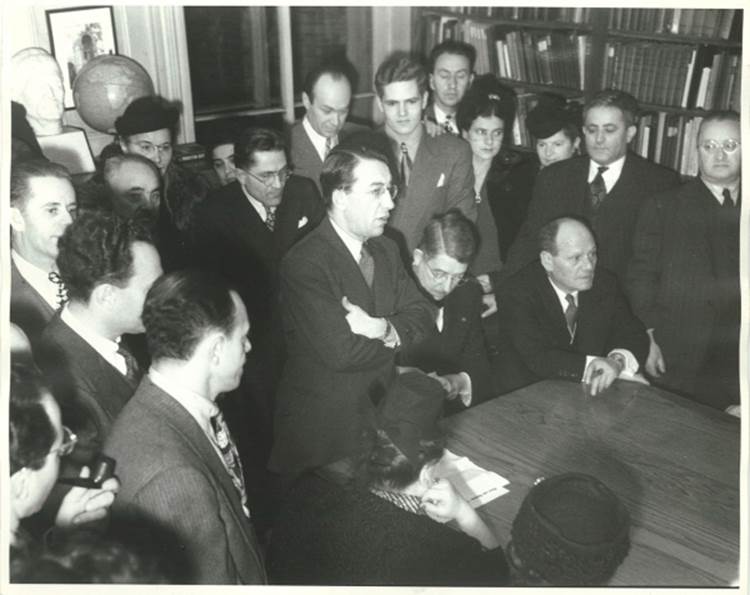

25 novembre 1945 – Maurice Hartt (alors membre de l’Assemblée législative du Québec et futur député fédéral), Pierre Van Paasen, Michael Becker et Abraham Moses Klein lors de la visite de Pierre Van Paasen, un journaliste sioniste germano-canadien, à la Bibliothèque publique juive. A. M. Klein est debout au centre de l’assembléeCrédits Photo : Archives de Bibliothèque publique juive

25 novembre 1945 – Maurice Hartt (alors membre de l’Assemblée législative du Québec et futur député fédéral), Pierre Van Paasen, Michael Becker et Abraham Moses Klein lors de la visite de Pierre Van Paasen, un journaliste sioniste germano-canadien, à la Bibliothèque publique juive. A. M. Klein est debout au centre de l’assembléeCrédits Photo : Archives de Bibliothèque publique juive

A. M. Klein

Abraham Moses (A. M.) Klein était un célèbre poète, journaliste, romancier, nouvelliste et avocat canadien. En sa mémoire, la Quebec Writers' Federation a créé le prix A. M. Klein afin d'encourager et promouvoir la littérature de langue anglaise au Québec.

Né le 14 février 1909 à Ratno, en Ukraine, A. M. Klein immigre à Montréal avec sa famille en 1910. Pratiquant le judaïsme orthodoxe, son père, qui l’encourage à devenir Rabbin, l’initie très tôt à la littérature rabbinique. Adolescent, A. M. Klein fréquente l’école secondaire Baron Byng avant d’effectuer son entrée à l’Université McGill, où il étudie l’économie, la science politique et les grands classiques littéraires. Il y fait également la connaissance de plusieurs poètes et critiques littéraires. En 1930, il cofonde le journal littéraire McGilliad.

Après avoir obtenu son diplôme de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, A. M. Klein amorce une carrière d’avocat malgré son intérêt croissant pour l’écriture. Au cours des années 1920 et 1930, il publie de nombreux poèmes aux thématiques juives. Parlant couramment le français, il est bien au fait des débats identitaires qui ont cours sur la scène politique canadienne-française. Cela fait de lui un personnage unique non seulement au sein de la communauté juive anglophone de Montréal, mais aussi du Canada anglais. En 1948, A. M. Klein publie The Rocking Chair (La chaise berçante), une série de poèmes à propos de la culture québécoise. Transportant son récit dans plusieurs lieux montréalais, le poète y trace des parallèles entre les cultures juive et canadienne-française. L’année suivante, son recueil lui vaut le Prix du Gouverneur général de poésie. Ayant toujours respecté les préoccupations des Québécois en matière de culture, A. M. Klein révélera le Canada français à de nombreux anglophones grâce à ses écrits et à sa poésie.

En 1949, A. M. Klein entreprend un long voyage qui le mènera en Israël, au Maroc ainsi que dans plusieurs pays d’Europe. Il publiera le compte-rendu de ses aventures outre-mer dans le Canadian Jewish Chronicle sous le titre Notebook of a Journey. Les événements que le poète aborde dans ses écrits subséquents lui inspirent l’histoire de son seul roman, The Second Scroll (Le second rouleau). Publié en 1951, cet ouvrage repousse les limites de l’art romanesque canadien de l’époque. Il aborde à la fois des thèmes biographiques, le traumatisme de l’Holocauste et la fondation d’Israël.

M. Klein est également un membre actif de la communauté juive montréalaise. De 1932 à 1955, il est rédacteur au Canadian Jewish Chronicle en plus de travailler quelques années comme collaborateur anonyme et conseiller en relations publiques pour Samuel Bronfman. En 1949, il tente en vain de se faire élire au Parlement canadien sous la bannière de la Fédération du Commonwealth coopératif (l’ancêtre du NDP). Malgré le succès critique et populaire que lui valent ses écrits, A. M. Klein commence à souffrir de dépression nerveuse au début des années 1950. En 1955, il doit abandonner l’écriture et se retirer définitivement de la vie publique. L’année suivante, il reçoit la médaille Lorne-Pierce de la Société Royale du Canada en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la culture québécoise.