Auteur/autrice : Lucio Chachamovich

-

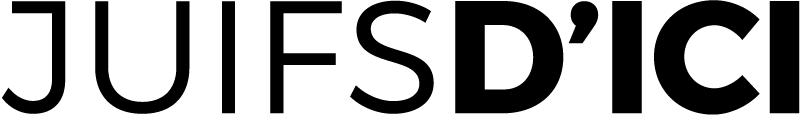

Alfred Pinsky à un vernissage, le 13 janvier 1977.Crédits Photo : Service des archives et de gestion des documents de l’Université Concordia

Alfred Pinsky à un vernissage, le 13 janvier 1977.Crédits Photo : Service des archives et de gestion des documents de l’Université Concordia -

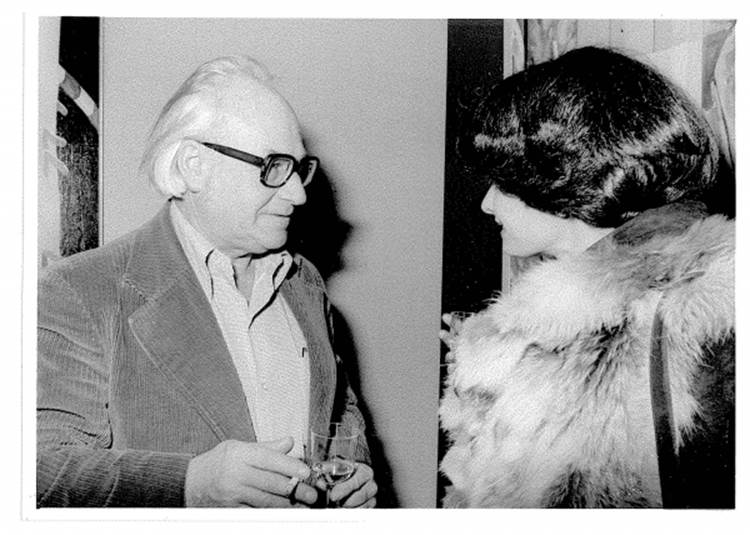

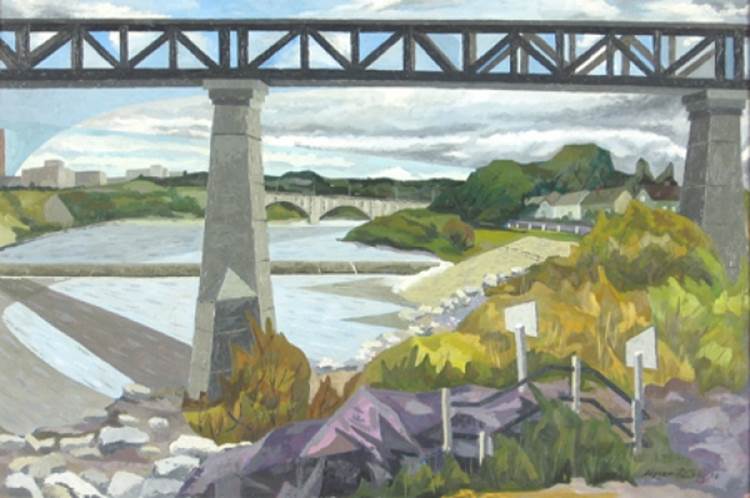

Alfred Pinsky – Bridge in Saskatoon, 1958, huile sur panneau dur, 61,3 x 91,5 cm.Crédits Photo : Service des archives et de gestion des documents de l’Université Concordia

Alfred Pinsky – Bridge in Saskatoon, 1958, huile sur panneau dur, 61,3 x 91,5 cm.Crédits Photo : Service des archives et de gestion des documents de l’Université Concordia -

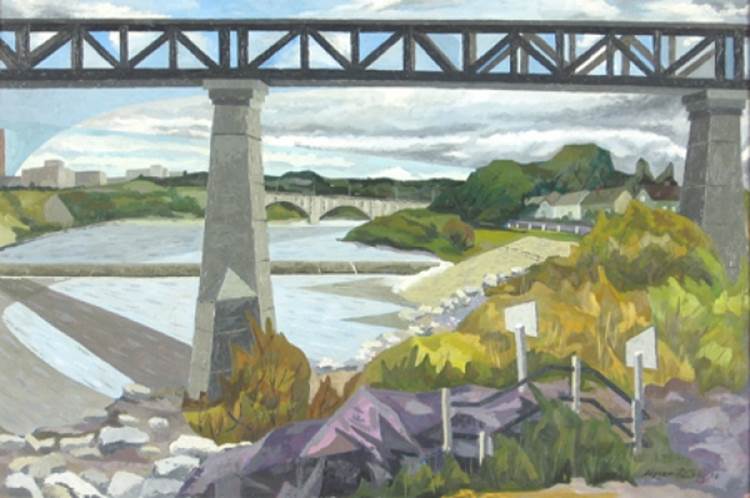

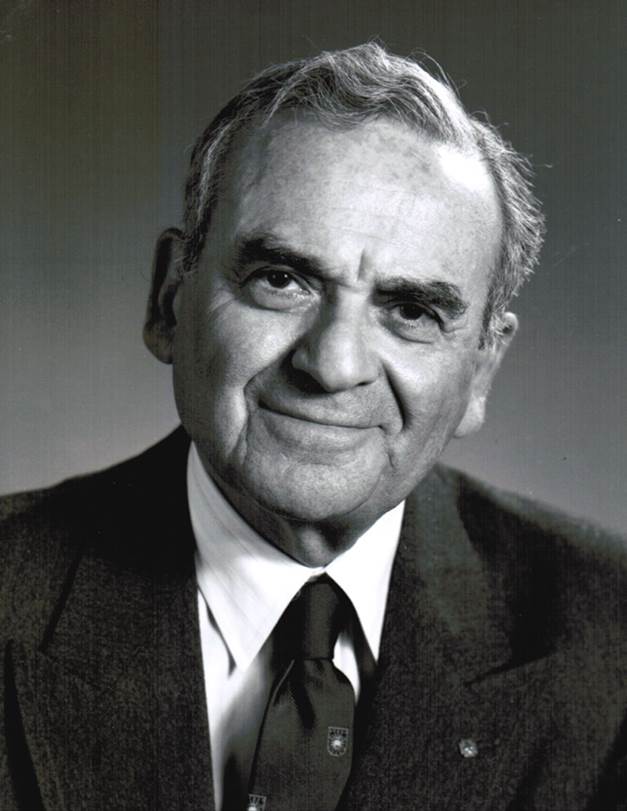

Alfred Pinsky, doyen de la Faculté des beaux-arts de l’Université Concordia, vers 1980.Crédits Photo : Service des archives et de gestion des documents de l’Université Concordia

Alfred Pinsky, doyen de la Faculté des beaux-arts de l’Université Concordia, vers 1980.Crédits Photo : Service des archives et de gestion des documents de l’Université Concordia

Alfred Pinsky

Comptant parmi les peintres juifs montréalais les plus célèbres du XXe siècle, Alfred Pinsky fut l’un des pionniers de l’enseignement des arts à Montréal et au Canada.

Alfred Pinsky entreprend sa formation artistique à l’école secondaire Baron Byng à titre d’assistant de la peintre montréalaise Anne Savage. Il suit également des cours à l’Art Association of Montreal (aujourd’hui le Musée des Beaux-Arts de Montréal) avant de fréquenter l’Art Students League de New York. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il s’enrôle au sein de l’Aviation royale du Canada et déménage en Nouvelle-Écosse, où il s’implique dans le mouvement syndical. De retour à Montréal en 1947, Alfred Pinky et son épouse Ghitta Caiserman-Roth (la célèbre peintre montréalaise et fille du militant et critique littéraire Hannaniah-Meir Caiserman) fondent la Montreal Artists School. L’école demeurera ouverte jusqu’au tournant des années 1950.

Pendant les années 1930, plusieurs des peintres canadiens les plus talentueux sont issus de la communauté juive montréalaise, notamment Louis Muhlstock, Alexandre Bercovitch, Sam Borenstein, Moe Reinblatt et Ghitta Caiserman-Roth. Marqués par les bouleversements sociaux et économiques de leur époque, incluant la Grande dépression, la Seconde Guerre mondiale et la montée du socialisme, ces artistes contribueront largement à définir la peinture moderne au Canada.

Nourrissant un intérêt marqué à l’égard du socialisme et de l’art public, Alfred Pinsky visite le Mexique en 1948, où il rencontre des peintres muralistes qui auront une influence durable sur sa propre pratique artistique. De retour à Montréal, il réalise une murale pour une fabrique de vêtements située sur le boulevard Saint-Laurent. Celle-ci appartient à sa belle-mère, Sarah Wittal-Caiserman, une sioniste de gauche reconnue pour son mécénat artistique. En 1962, Alfred Pinsky devient doyen de la nouvelle Faculté des beaux-arts de l’Université Concordia (alors nommée l’Université Sir-George-Williams), un poste qu’il conservera jusqu’en 1980.

Tout au long de sa vie, Alfred Pinsky milite pour la place de l’art dans l’éducation, ce qui l’amène notamment à fonder le Child Art Council et à présider la Société canadienne d’éducation par l’art. Auteur de nombreux essais, il est également critique d’art pour la Canadian Broadcasting Corporation et la revue Canadian Art. Son texte le plus connu, A Study of the Work, est publié en 1969 dans le cadre d’une rétrospective des œuvres du peintre Goodridge Roberts.

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Liens :

http://imjm.ca/location/2170

http://mimj.ca/location/2164

https://app.pch.gc.ca/application/aac-aic/?fID=2&lang=en&pID=824&ps=50&qlang=en&rID=13118&sort=AM_ASC

-

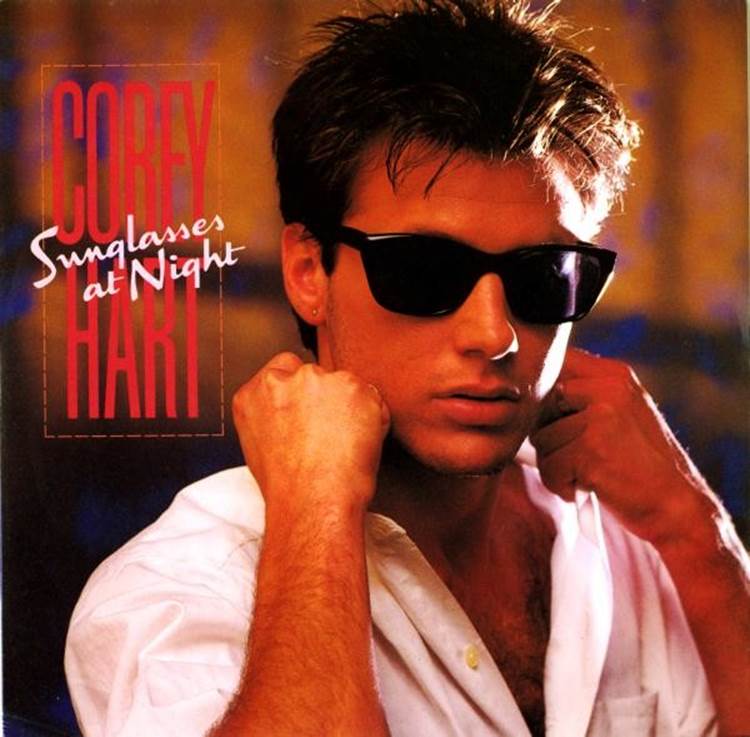

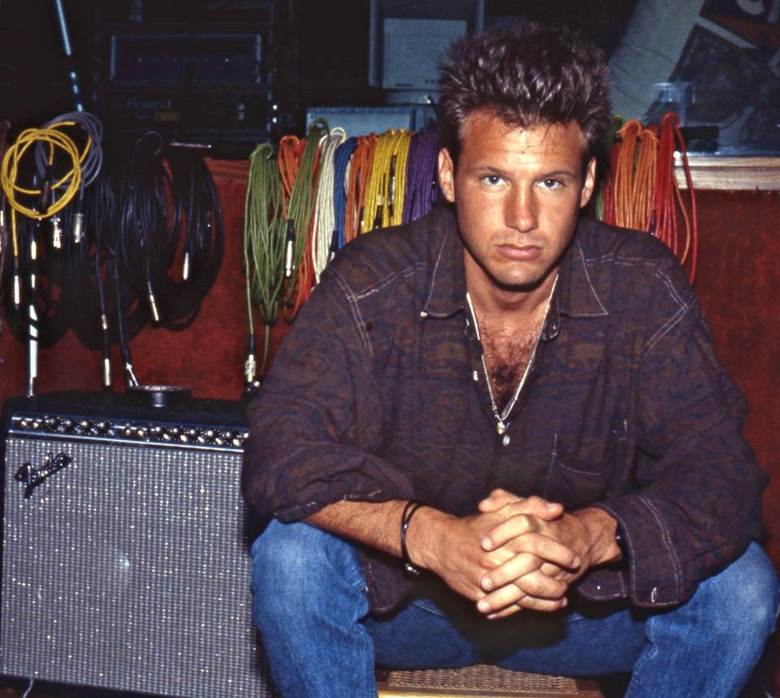

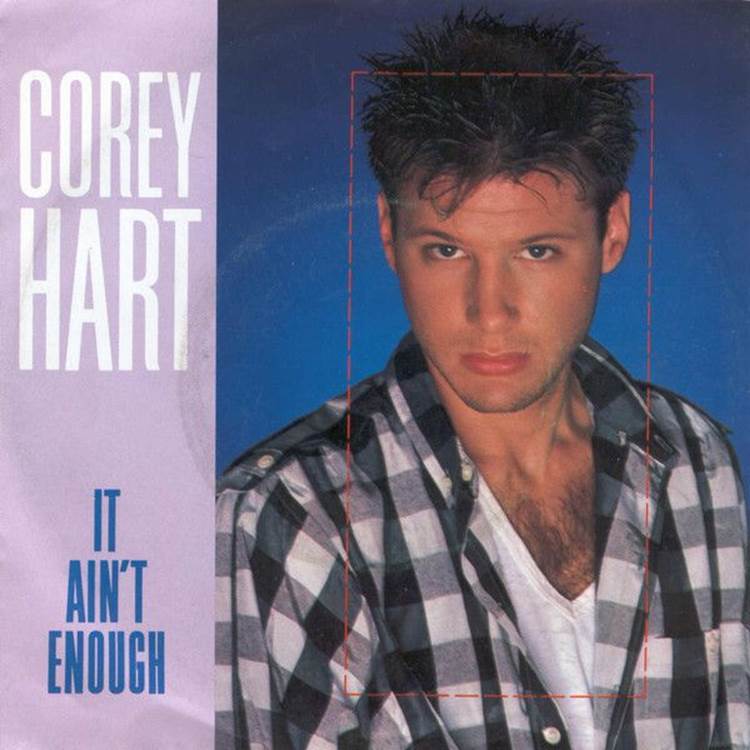

Crédits Photo : coreyhart.com

Crédits Photo : coreyhart.com -

Crédits Photo : coreyhart.com

Crédits Photo : coreyhart.com -

Crédits Photo : coreyhart.com

Crédits Photo : coreyhart.com -

Crédits Photo : coreyhart.com

Crédits Photo : coreyhart.com -

Crédits Photo : coreyhart.com

Crédits Photo : coreyhart.com -

Crédits Photo : coreyhart.com

Crédits Photo : coreyhart.com

Corey Hart

Corey Hart est un célèbre auteur-compositeur-interprète canadien. Il est surtout connu pour ses chansons à succès Sunglasses at Night et Never Surrender.

Corey Hart voit le jour dans la métropole québécoise en 1962. Il est le benjamin d’une turbulente famille juive ashkénaze de cinq enfants. Ayant grandi à Montréal, Mexico et Key Biscayne en Floride, il parle couramment le français, l’espagnol et l’anglais. Son premier album, First Offense, paraîtra en 1982 sous l’étiquette Aquarius Records.

Au début des années 2000, Corey Hart se retire de la vie publique. Après avoir déménagé aux Bahamas, il fonde une famille avec son épouse, la célèbre chanteuse québécoise Julie Masse. Au terme d’une pause de 12 ans, le chanteur montréalais, qui est maintenant père de quatre enfants, renoue avec la scène et présente un spectacle à guichet fermé intitulé One Night—Three Decades of Music. Présenté au Centre Bell, l’événement rassemble quelque 14 000 spectateurs. La même année, Corey Hart publie son autobiographie, Chasing the sun.

Corey Hart a vendu plus de 16 millions d’albums à travers le monde. Immensément populaire au Canada, il a également connu un succès retentissant aux États-Unis. Neuf de ses chansons ont atteint le Top 40 du magazine américain Billboard, sans compter les dizaines de morceaux qui se sont hissés au sommet des palmarès canadiens. Corey Hart a aussi écrit et réalisé plusieurs titres pour Céline Dion. Musicien accompli, il a reçu une foule de prix prestigieux au fil des ans, dont deux trophées Juno (1983 et 1985), deux Félix (1984 et 1985) et un prix ASCAP (American Society of Composers, Authors, and Publishers). En 1984, il a remporté le Grammy du meilleur nouvel artiste. Depuis 2002, il est copropriétaire de la maison de disque Siena Records.

Sources :

http://www.coreyhart.com/?page_id=12

http://www.huffingtonpost.ca/2014/06/16/corey-hart-retirement-interview_n_5480098.html

http://www.mtv.com/artists/corey-hart/biography/

http://www.montrealgazette.com/entertainment/story.html?id=8974914/

http://www.worldcat.org/title/chasing-the-sun-my-life-in-music/oclc/910938068

http://www.worldcat.org/title/tribute-to-edith-piaf/oclc/30998549

-

Crédits Photo : Mikhail Popov

Crédits Photo : Mikhail Popov -

-

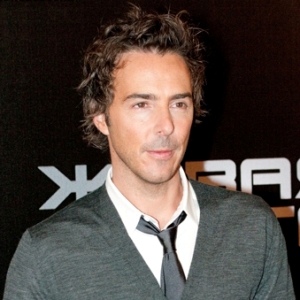

Crédits Photo : Collider

Crédits Photo : Collider -

Crédits Photo : Aceshowbiz

Crédits Photo : Aceshowbiz

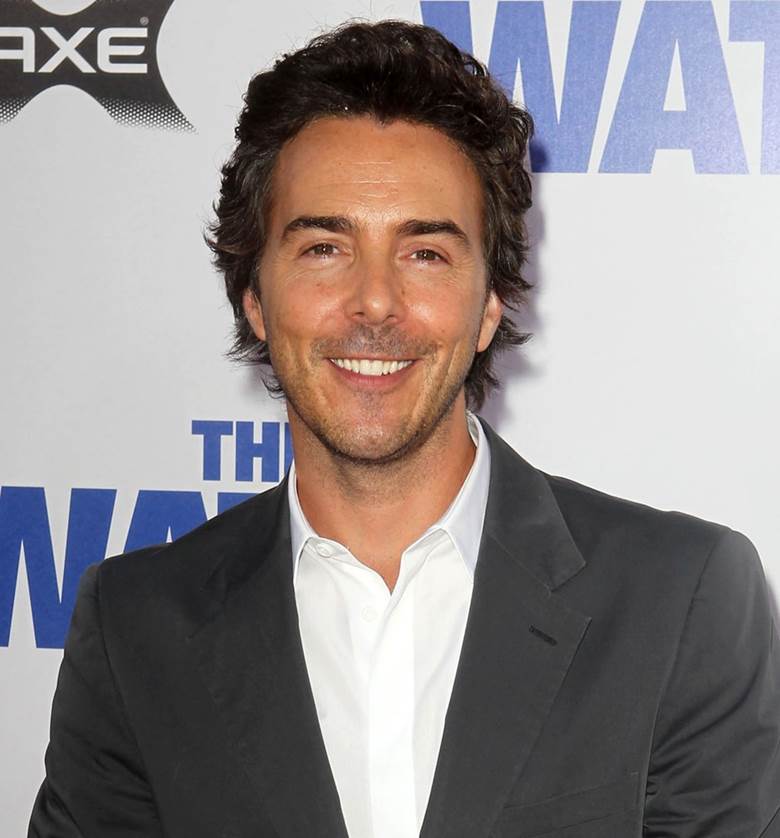

Shawn Levy

Shawn Levy est un acteur, réalisateur, producteur et scénariste canadien de renommée internationale. Il compte parmi les cinéastes nord-américains ayant connu le plus de succès au cours des années 2000. À l'échelle mondiale, ses films ont récolté plus de deux milliards de dollars au box office.

Né à Montréal au sein d’une famille juive, Shawn Levy fréquente l’école secondaire Saint-Georges avant d’entreprendre une formation au Stagedoor Manor Performing Arts Training Center de New York. Il effectue ensuite son entrée à l’Université Yale, où il se spécialise dans le domaine des arts de la scène.

En 1986, Shawn Levy décroche son premier rôle au cinéma dans le film Zombie Nightmare, une production à petit budget qui sera finalement diffusée dans le cadre d’un épisode de la série télévisée américaine Science Theater 3000. L’acteur montréalais obtientdra plus tard de petits rôles dans divers films et émissions de télévision, incluant 21 Jump Street, Beverly Hills, 90210 et 30 Rock.

À la fin des années 1990, Shawn Levy délaisse le jeu pour se consacrer à la réalisation. À partir du début des années 2000, il tourne de nombreux films hollywoodiens à succès, dont Big Fat Liar (2002), Just Married (2003), Cheaper by the Dozen (2003), The Pink Panther (2006), la trilogie Night at the Museum (2006, 2009 et 2014), Date Night (2010) et The Internship (2013).

Au cours des années 2010, l’entreprise de production télévisuelle de M. Levy, 21 Laps/Adelstein, présente Last Man Standing, une populaire sitcom familiale mettant en vedette Tim Allen.

Le travail de Shawn Levy à titre de producteur délégué de la série Stranger Things (diffusée sur Netflix) a été chaudement applaudi.

Père de quatre enfants, le cinéaste est marié à Serena Levy.

Liens :

https://en.wikipedia.org/wiki/Shawn_Levy

http://www.imdb.com/name/nm0506613/

http://www.hollywoodreporter.com/news/shawn-levy-netflixs-stranger-things-912010

http://montrealgazette.com/entertainment/celebrity/the-screen-never-goes-dark-for-stranger-things-producer-shawn-levy

-

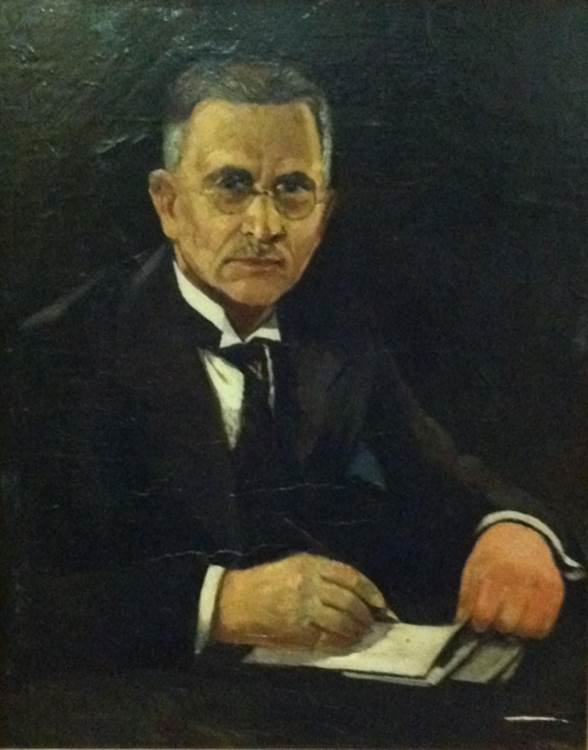

Portrait d’A. L. Kaplansky réalisé par Alexandre Bercovitch.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Portrait d’A. L. Kaplansky réalisé par Alexandre Bercovitch.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

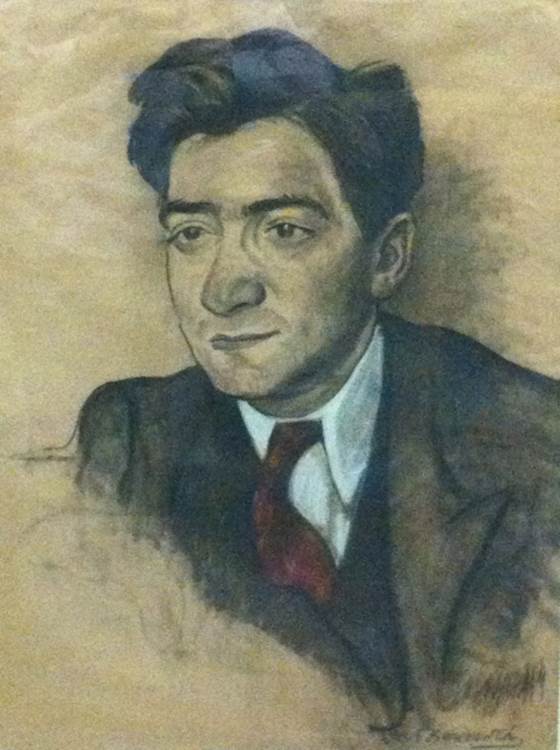

Portrait du poète Shabse Perl réalisé par Alexander Bercovitch.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Portrait du poète Shabse Perl réalisé par Alexander Bercovitch.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Sam Borenstein – Composition en rouge et bleu, 1944, huile sur toile, 107x72 cm.Crédits Photo : © Borenstein Estate

Sam Borenstein – Composition en rouge et bleu, 1944, huile sur toile, 107x72 cm.Crédits Photo : © Borenstein Estate -

Sam Borenstein – Scène de rue à Westmount, 1956, huile sur toile, 76x102 cm.Crédits Photo : © Borenstein Estate

Sam Borenstein – Scène de rue à Westmount, 1956, huile sur toile, 76x102 cm.Crédits Photo : © Borenstein Estate -

Rita Briansky.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive et Rita Briansky

Rita Briansky.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive et Rita Briansky -

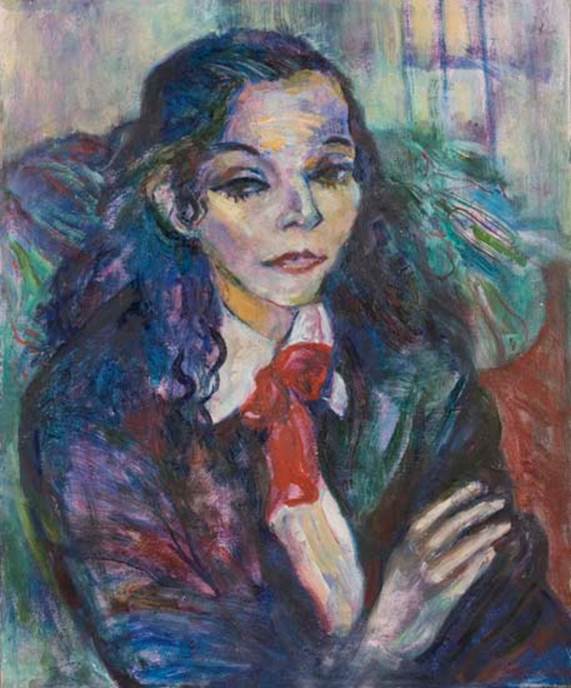

Sylvia Ary – Model, 1991.Crédits Photo : Sylvia Ary

Sylvia Ary – Model, 1991.Crédits Photo : Sylvia Ary -

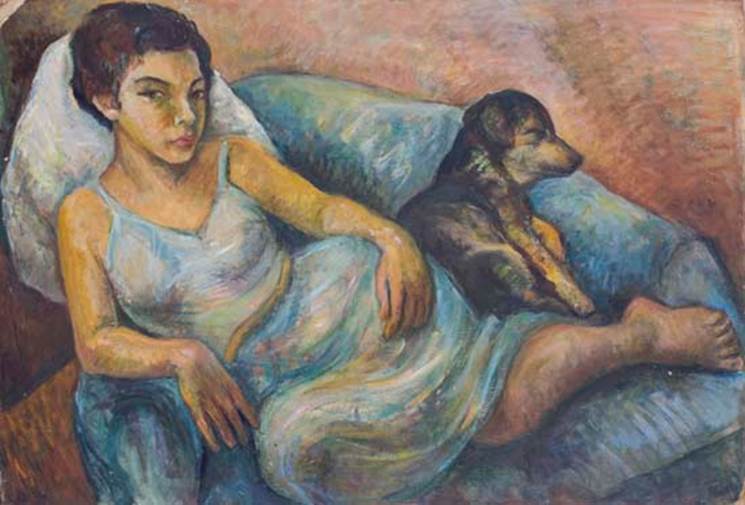

Sylvia Ary – Rachel and Princie, 1959.Crédits Photo : Sylvia Ary

Sylvia Ary – Rachel and Princie, 1959.Crédits Photo : Sylvia Ary -

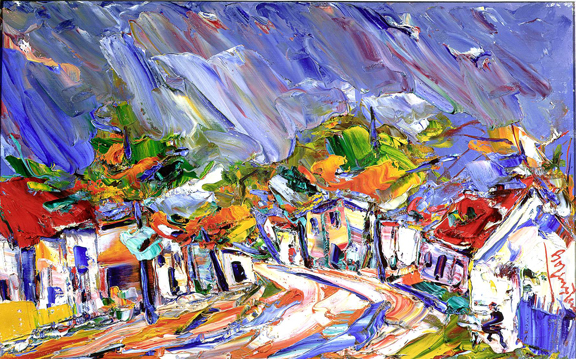

Alfred Pinsky – Bridge in Saskatoon, 1958, huile sur panneau dur, 61,3 x 91,5 cm.Crédits Photo : Service des archives et de gestion des documents de l’Université Concordia

Alfred Pinsky – Bridge in Saskatoon, 1958, huile sur panneau dur, 61,3 x 91,5 cm.Crédits Photo : Service des archives et de gestion des documents de l’Université Concordia -

Ghitta Caiserman-Roth – Œuvre sans nom, 1975.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Ghitta Caiserman-Roth – Œuvre sans nom, 1975.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Peintres juifs de Montréal

Issus de trois générations différentes, les Peintres juifs de Montréal ont profondément marqué l'histoire de l’art pictural canadien. Entretenant des liens plus ou moins étroits, ils ont été actifs du début des années 1930 à la fin des années 1950.

L’expression « Peintres juifs de Montréal » a été utilisée pour la première fois en 1987 par l’historienne et conservatrice d’art québécois Esther Trépanier. Elle travaillait alors à la mise sur pied d’une exposition consacrée aux œuvres du groupe au YM-YWHA (Young Men’s-Young Women’s Hebrew Association). En raison de l’âge varié et des différentes affiliations artistiques de ses membres, le collectif produisait des œuvres aux styles multiples. Elles oscillaient entre autres entre un réalisme social radical et un expressionnisme exagéré. Néanmoins, les Peintres juifs de Montréal partageaient les mêmes sujets. Ils ont notamment illustré le quotidien de la classe ouvrière vivant au centre-ville ainsi que leur idéalisme de gauche issu d’Europe de l’Est.

Les membres du groupe étaient soit de nouveaux immigrants provenant des shtetls (bourgades juives) est européen, soit des enfants de ces mêmes immigrants. Ainsi, la production culturelle de ces artistes reflète une sensibilité juive internationale jamais observée auparavant sur la scène artistique canadienne. Parmi les artistes les plus connus de la première génération du groupe, on compte, entre autres, Alexandre Bercovitch (1891-1951), Eric Goldberg (1890-1959) et Bernard Mayman (1885-1966). La deuxième génération comporte quant à elle Sam Borenstein (1908-1969), Louis Muhlstock (1904-2001), Ernst Neumann (1907-1956), Fanny Wiselberg (1906-1986) et Jack Beder (1910-1987). Enfin, Sylvia Ary (1923-2011), Rita Briansky (1925-), Ghitta Caiserman-Roth (1923-2005), Moses (Moe) Reinblatt (1917-1979) et Alfred Pinksy (1921-1999) font partie de la troisième génération des Peintres juifs de Montréal.

Le collectif dépeignait les réalités sociales de son époque, évoquant notamment les épreuves et les inégalités avec lesquelles les immigrants juifs devaient composer. Le penchant socialiste des Peintres juifs de Montréal se voulait une réponse à peine voilée à l’antisémitisme rampant observé en Allemagne, mais aussi au Québec, où l’adoption en 1937 de la « loi du cadenas » a suscité une vive inquiétude au sein de la communauté juive. Cette loi permettait au procureur général de fermer, pendant un an, tout édifice soupçonné de servir à la propagande communiste ou bolchevique.

Les Peintres juifs de Montréal ont contribué à leur façon à l’effort de guerre canadien durant la Seconde Guerre mondiale. Moses Reinblatt s’est enrôlé dans l’Aviation royale du Canada en 1942. Deux ans plus tard, il a pris part au programme officiel d’art militaire du Fonds de souvenirs de guerre canadiens. Alfred Pinsky était quant à lui représentant syndical au sein de la Marine royale canadienne. De nombreux peintres juifs ont également participé à l’effort de guerre en peignant les travailleurs des usines canadiennes. Réalisée en 1943, la toile de Louis Muhlstock intitulée Female Worker, Rear View met en scène une femme ouvrière vêtue d’un bleu de travail. Par cette œuvre, l’artiste souhaitait mettre en lumière l’égalité du travail des hommes et des femmes pendant les périodes de guerre et de conflit.

Au début des années 1930, plusieurs des Peintres juifs de Montréal ont commencé à gagner la faveur de la presse anglophone. Les expositions qui ont été présentées au YM-YWHA ont été accueillies positivement par les critiques canadiens. Avant la fin des années 1940, de nombreux artistes, dont Alexandre Bercovitch, Louis Muhlstock, Ernst Neumann et Moses Reinblatt ont vu leurs œuvres être exposées au Musée des beaux-arts du Canada. En 1959, les compositions du groupe ont fait l’objet d’une exposition intitulée Works by Canadian Jewish Artists au Musée des beaux-arts de Montréal. Grâce au travail d’Esther Trépanier en 1987, les membres du groupe ont connu un regain de popularité appréciable au cours des dernières décennies. Cette attention renouvelée à leur égard a mené diverses institutions publiques, dont le Musée des beaux-arts du Canada, les Archives nationales et le Musée de Québec, à faire l’acquisition de plus 150 de leurs œuvres.

Esther Trépanier soutient que le collectif a largement contribué au rayonnement international de l’art pictural canadien. Selon elle, « les artistes de la communauté juive de Montréal n’ont pas seulement contribué à définir la modernité culturelle au Québec et au Canada pendant l’entre-deux-guerres; ils ont aussi aidé à enrichir et à embellir son épanouissement ».

Sources :

http://jwa.org/encyclopedia/article/caiserman-roth-ghitta

http://www.quebec-elan.org/histories/oneView/10

http://outlookmagazine.ca/images/outlook/issues/23/Jewish%20painters.pdf

http://cjournal.concordia.ca/archives/20080403/reminiscing_about_jewish_montreal.php

http://imjm.ca/location/1278

http://www.artsask.ca/en/artists/moereinblatt

http://www.gallery.ca/cybermuse/servlet/imageserver?src=DO92-1000&ext=x.pdf

http://www.gallery.ca/en/see/collections/artist.php?iartistid=438

http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/enthusiast/thirties/interviews_e.jsp?idocumentid=14

http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/enthusiast/thirties/artist_e.jsp?iartistid=601

http://www.worldcat.org/title/jewish-painters-of-montreal-witnesses-of-their-time-1930-1948/oclc/184738902

http://www.musee-mccord.qc.ca/pdf/PR/PR_peintres_juifs_EN.pdf

http://e-artexte.ca/96/

http://spectrum.library.concordia.ca/3618/1/ML51395.pdf

-

Rudolph Marcus en compagnie de quelques étudiants après l'obtention du prix Nobel, dans les années 2000.Crédits Photo : CalTech

Rudolph Marcus en compagnie de quelques étudiants après l'obtention du prix Nobel, dans les années 2000.Crédits Photo : CalTech -

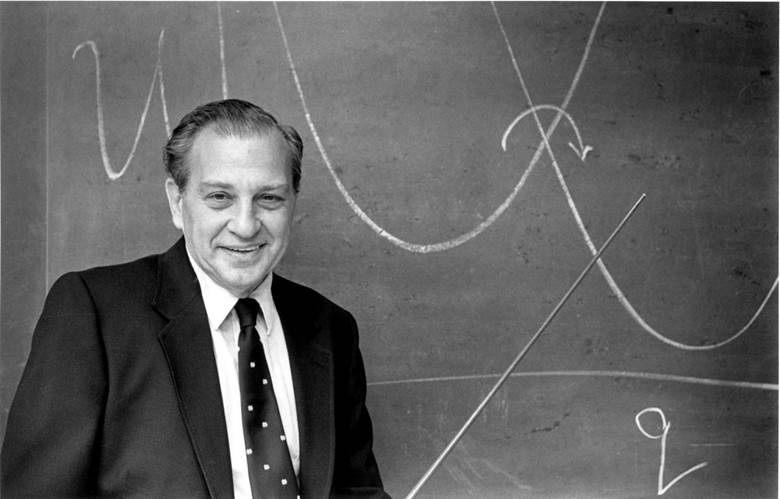

Rudolph Marcus donne un cours au California Institute of Technology. S.d.Crédits Photo : CalTech

Rudolph Marcus donne un cours au California Institute of Technology. S.d.Crédits Photo : CalTech -

Rudolph Marcus en 2013.Crédits Photo : CalTech

Rudolph Marcus en 2013.Crédits Photo : CalTech

Rudolph Marcus

Rudolph Marcus est un chimiste américain d’origine canadienne. Il figure au nombre des 25 Canadiens ayant reçu un prix Nobel.

Rudolph Marcus voit le jour à Montréal en 1923. Chaque jour, sa mère l’emmène marcher aux abords de l’Université McGill, pressentant qu’il y connaîtra plus tard un brillant parcours universitaire. En 1946, Rudolph Marcus réalise la prophétie de sa mère : il obtient un doctorat en chimie de l’Université McGill. Au cours des années suivantes, il mène des travaux de recherche au sein de plusieurs grands établissements d’enseignement supérieur, dont l’Université de Caroline du Nord, la Polytechnic Institute de l’Université de New York, l’Université de l’Illinois et le California Institute for Technology. Scientifique de premier plan, M. Marcus deviendra l’un des premiers membres du Conseil national de recherches du Canada.

Les travaux du chimiste portent essentiellement sur le transfert d’électrons lors d’une réaction chimique. Au milieu du XXe siècle, il développe la célèbre « théorie de Marcus ». Celle-ci décrit la vitesse à laquelle un électron peut être transféré d’une espèce chimique (donneur d’électron) à une autre (accepteur d’électron). Fondamentale dans notre compréhension du métabolisme et du transfert d’électrons lors de la photosynthèse, la théorie de Marcus vaudra au chercheur le prix Nobel de chimie de 1992.

Rudolph Marcus s’est vu décerner de nombreuses distinctions en reconnaissance de sa remarquable contribution scientifique. Il est entre autres membre de la National Academy of Sciences, de l’American Academy of Arts and Sciences, de la Royal Society d’Angleterre et de la Société royale du Canada. Il est également professeur invité à l’Université Oxford.

Sources :

http://www.britannica.com/biography/Rudolph-A-Marcus

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1992/marcus-bio.html

https://www.youtube.com/watch?v=JKhT2dtvj7M

https://www.youtube.com/watch?v=rLOOFekT4k4

https://www.youtube.com/watch?v=OacnpmmMlJ4

https://www.youtube.com/watch?v=e7jJZn24Q-E

-

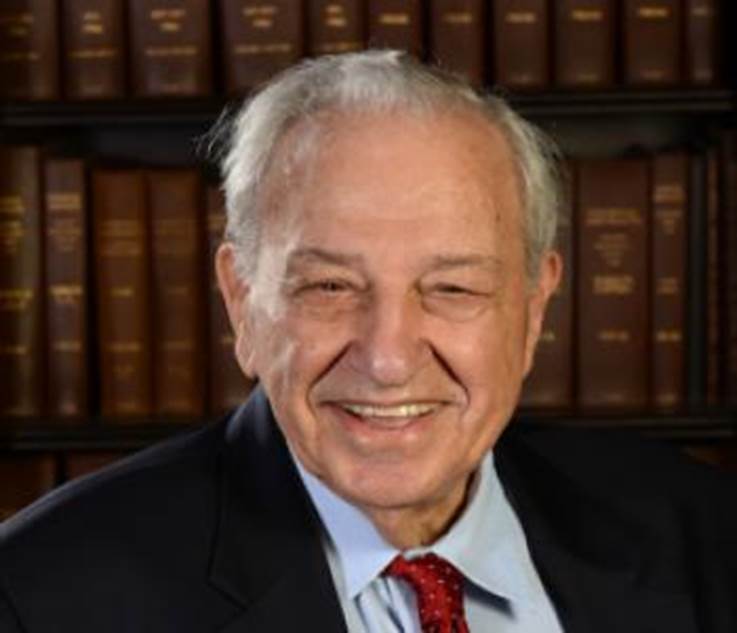

Alan Gold en 1985.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Alan Gold en 1985.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

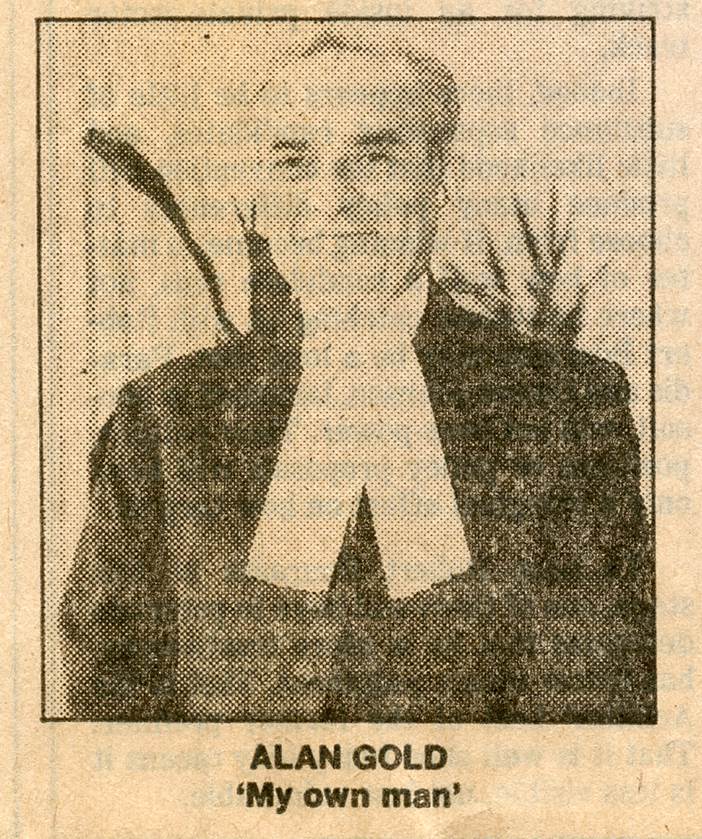

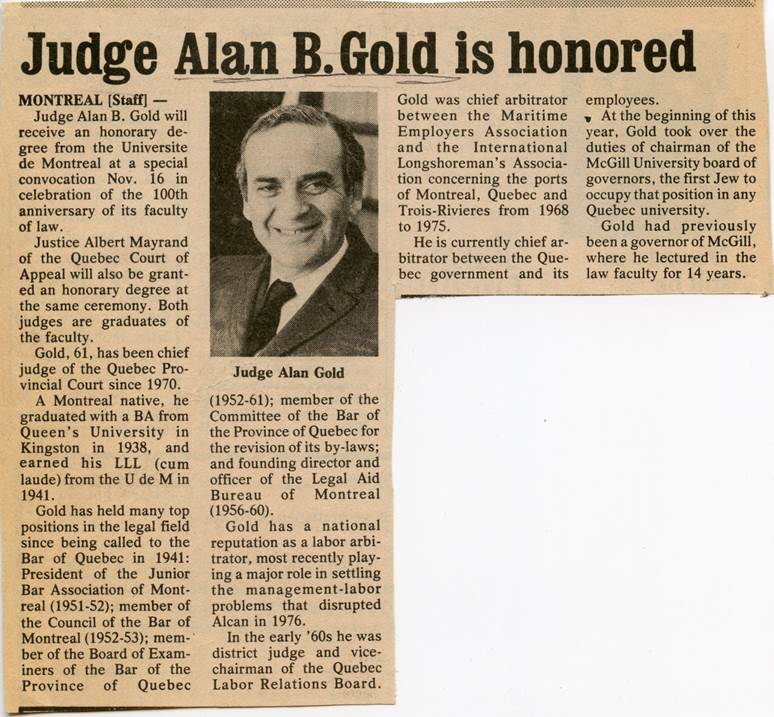

Coupure de presse tirée d’une édition de la Montreal Gazette publiée au cours des années 1960.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive

Coupure de presse tirée d’une édition de la Montreal Gazette publiée au cours des années 1960.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive -

Coupure de presse tirée d’une édition de la Montreal Gazette publiée au cours des années 1960.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive

Coupure de presse tirée d’une édition de la Montreal Gazette publiée au cours des années 1960.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive

Alan B. Gold

L'ancien juge en chef de la Cour supérieure du Québec Alan Gold a connu une longue et brillante carrière juridique. Reconnu pour ses talents de négociateur, il a été médiateur désigné dans de multiples conflits d'importance au Québec et au Canada.

Alan Gold naît à Montréal le 21 juillet 1917. Il devient titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Queen’s en 1938 et d’une licence en droit de l’Université de Montréal en 1941. Durant la Seconde Guerre mondiale, il se joint à l’Artillerie royale canadienne avant d’être admis au Barreau du Québec en 1942.

À titre d’arbitre, M. Gold contribue à prévenir le déclenchement d’une grève générale chez les débardeurs du Port de Montréal en 1968. En 1990, il conclut une entente entre le gouvernement du Québec et les Mohawks, mettant ainsi fin à la crise d’Oka. Trois ans plus tard, il parvient à négocier un accord entre les dirigeants du transporteur aérien Nationair et ses employés. L’entente permet aux agents de bord de retourner au travail après seize mois de lock-out. La même année, le gouvernement de la Saskatchewan fait appel à Alan Gold lors des négociations du règlement entourant la condamnation injustifiée de David Milgaard, un homme condamné à tort d’un meurtre à caractère sexuel. Peu de temps après, il est appelé à examiner l’entente à l’amiable conclue entre l’ancien premier ministre Brian Mulroney et le gouvernement fédéral dans le cadre de la poursuite en diffamation intentée par M. Mulroney dans l’affaire Airbus.

Au cours de sa carrière, M. Gold agit notamment à titre de président du Conseil des gouverneurs de l’Université McGill, de chancelier de l’Université Concordia et de gouverneur associé de l’Université de Montréal. En 1995, il est nommé président du Comité d’études sur l’accès à la justice en anglais dans le district judiciaire de Montréal.

En reconnaissance de son remarquable engagement envers la justice sociale, Marc Gold devient officier de l’Ordre national du Québec en 1985, officier de l’Ordre du Canada en 1995 et membre de l’Académie des Grands Montréalais en 1997.

Liens :

http://www.cbc.ca/news/canada/oka-negotiator-and-top-jurist-gold-dies-1.531906

https://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=98

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/nouvelles/200505/16/004-gold-deces-rb.shtml

-

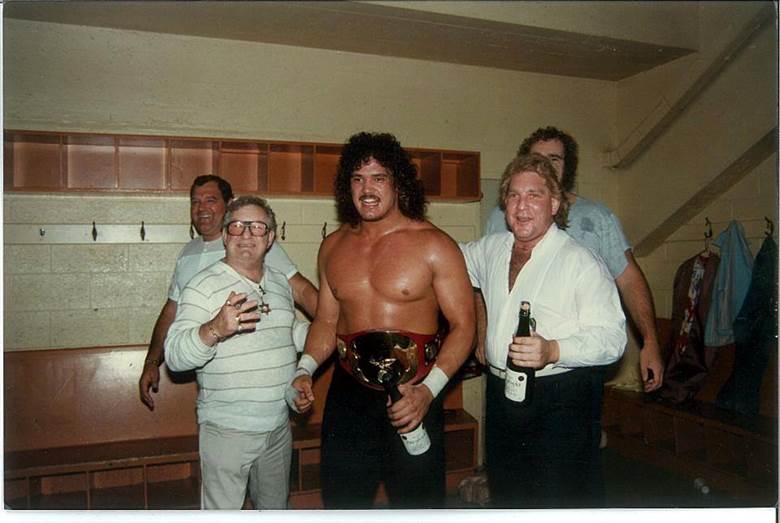

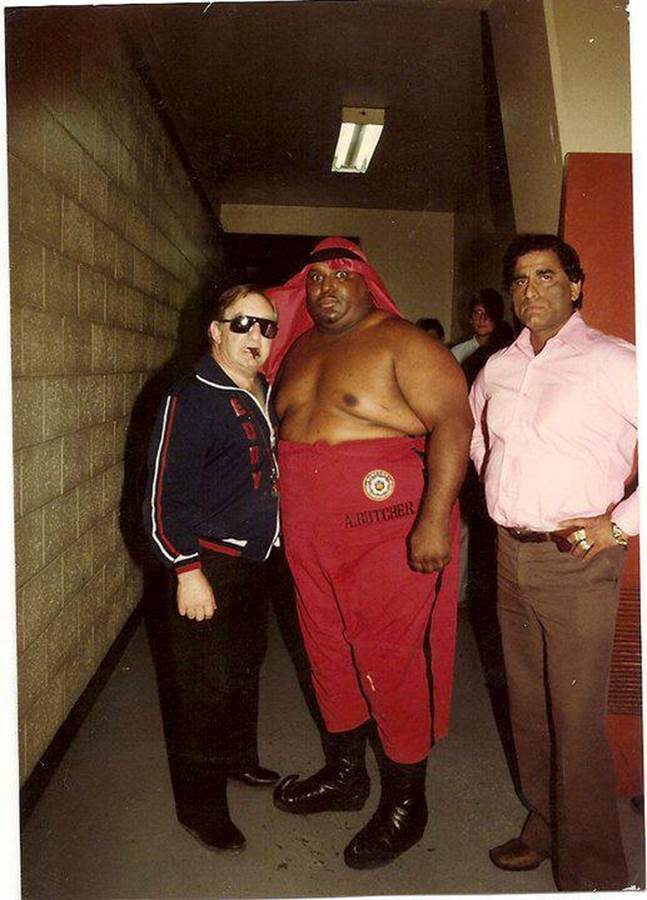

Eddie Creatchman (en avant à gauche).Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman

Eddie Creatchman (en avant à gauche).Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman -

Eddie Creatchman (à gauche).Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman

Eddie Creatchman (à gauche).Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman -

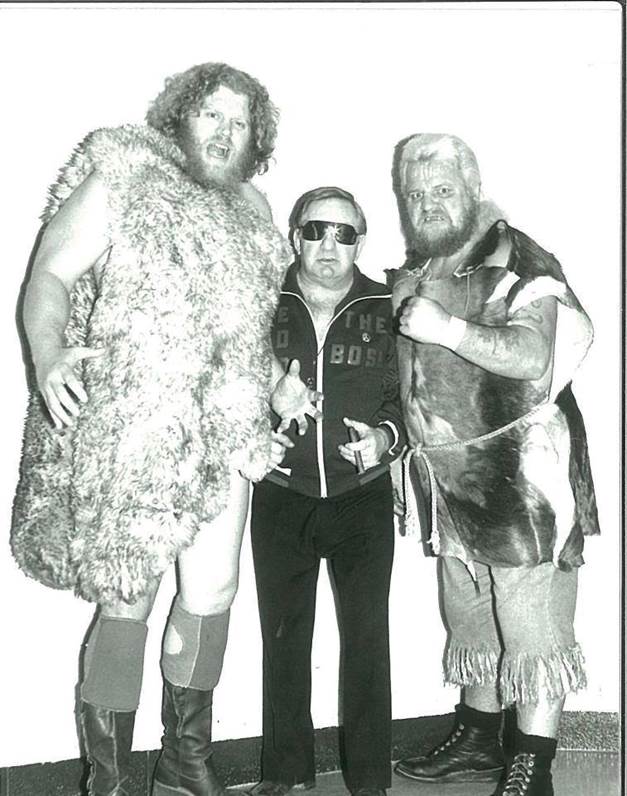

Eddie Creatchman (au centre).Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman

Eddie Creatchman (au centre).Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman -

Eddie Creatchman (debout à droite).Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman

Eddie Creatchman (debout à droite).Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman -

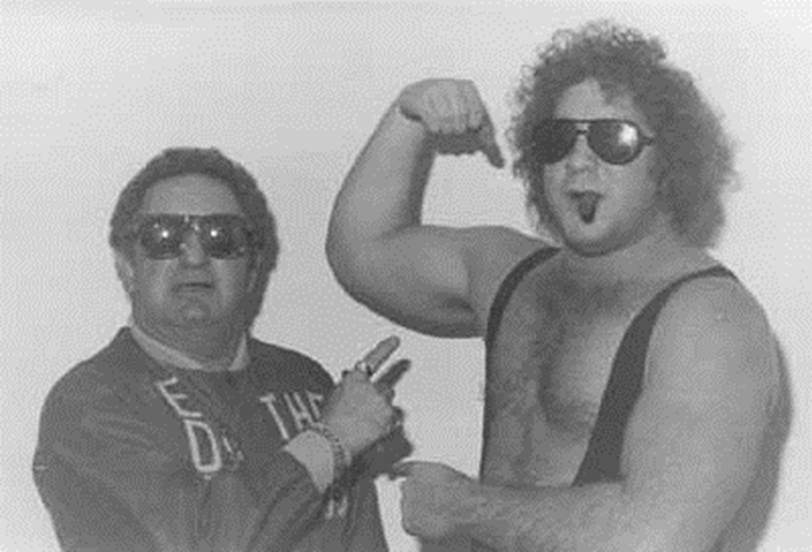

Eddie Creatchman (à gauche).Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman

Eddie Creatchman (à gauche).Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman -

Eddie Creatchman (à gauche).Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman

Eddie Creatchman (à gauche).Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman -

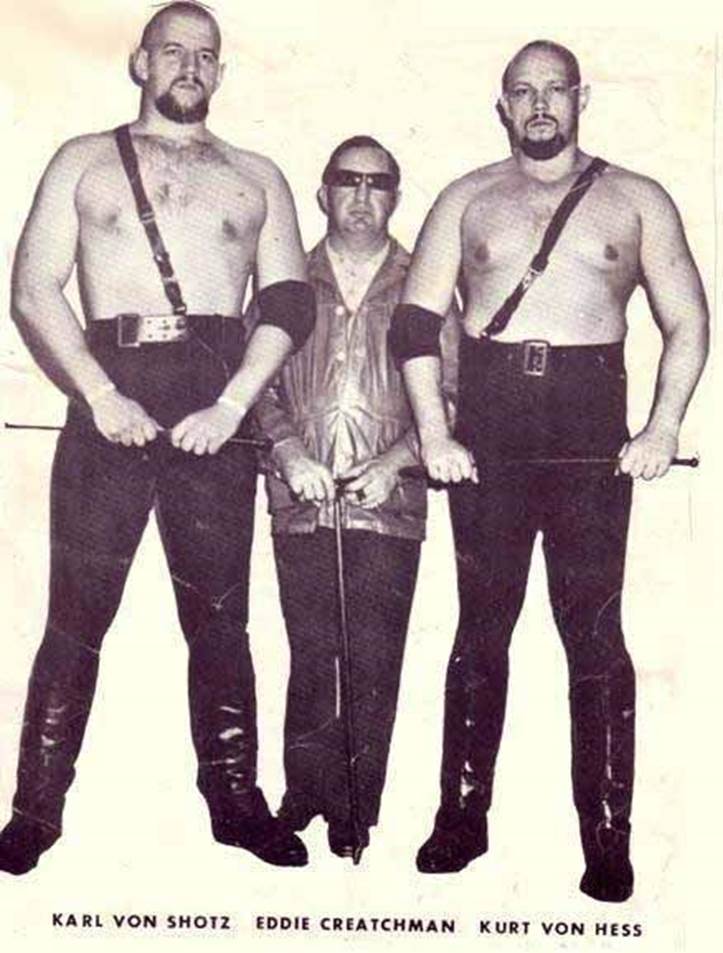

Eddie Creatchman (au centre).Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman

Eddie Creatchman (au centre).Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman -

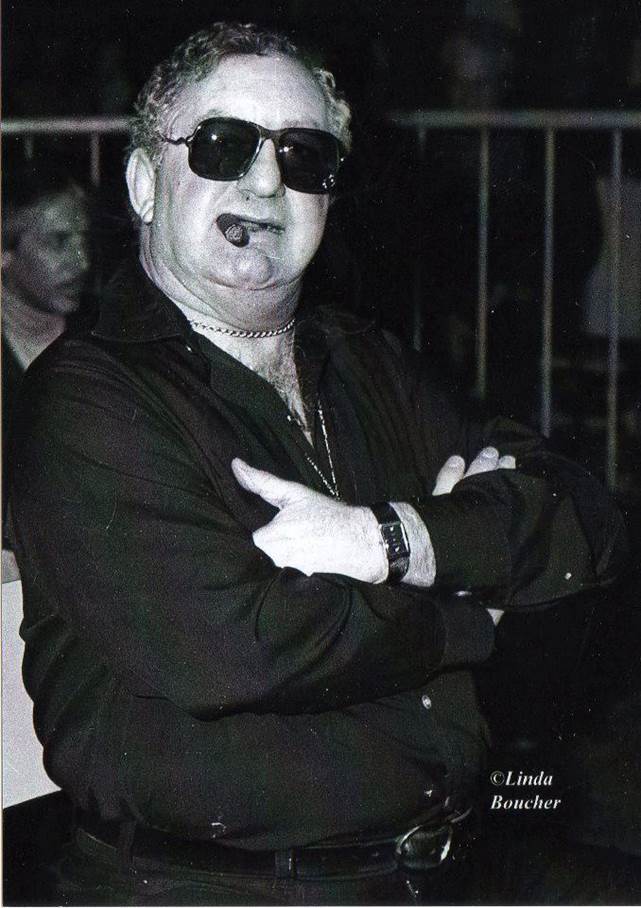

Eddie Creatchman et son look emblématique.Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman

Eddie Creatchman et son look emblématique.Crédits Photo : La page des fans d'Eddie Creatchman

Eddie Creatchman

Eddie Creatchman a joué un rôle majeur dans le développement de la lutte professionnelle. En effet, il a largement contribué à faire rayonner le sport, et ce, tant au Québec qu’à l’étranger.

Né à Montréal en 1928, Eddie Creatchman effectue son entrée dans le monde de la lutte professionnelle à titre qu’arbitre. Après avoir fait la pluie et le beau temps sur le ring, il réoriente sa carrière et devient gérant en 1963. Celui que l’on appelle désormais Eddie « le cerveau » Creatchman est facilement reconnaissable entre mille : il a toujours un cigare à la main, des lunettes de soleil et un collier orné d’une grosse étoile de David. Pendant de nombreuses années, M. Creatchman travaille pour le compte de Gino Brito’s International Wrestling, où il gère la carrière de plusieurs lutteurs célèbres, incluant Tarzan Tyler et Gilles Poisson.

Gino Brito est le fils de Jack Britton, un partenaire de longue date d’Eddie Creatchman. Né Gabriel Acocella, Jack Britton est un promoteur de lutte basé à Montréal. Après avoir effectué ses premiers pas dans le monde de la lutte professionnelle à l’âge de 16 ans, il fonde l’entreprise Olympia Pro Sports. Il organise alors des galas de lutte mettant en vedette des lutteurs de petite taille, dont certains ont participé, durant les années 1950, à des spectacles au Forum de Montréal organisés par le célèbre promoteur américain Eddie Quinn. Au cours de sa carrière, Gino Brito joue quant à lui un rôle de conseiller auprès de nombreux lutteurs. Paul Vachon, le célèbre lutteur au crâne rasé et au visage barbu, lui devrait d’ailleurs son look emblématique.

Sources :

Hébert, Bertrand et Pat Laprade (2012), Mad Dogs, Midgets and Screw Jobs: The Untold Story of How Montreal Shaped the World of Wrestling, Toronto, ECW Press .

http://slam.canoe.com/Slam/Wrestling/Bios/brito.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Eddie_Creatchman

https://www.youtube.com/watch?v=LajWKTgm7Gg

https://www.youtube.com/watch?v=wEMH0J3TNLs

https://www.youtube.com/watch?v=I4pEf97dRak

-

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

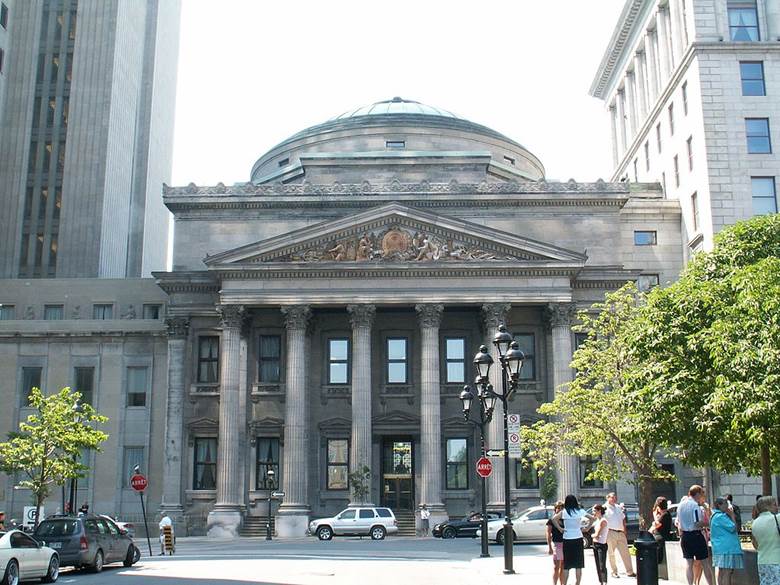

Le siège social de la Banque de Montréal est situé au 129, rue Saint-Jacques à Montréal. Construit en 1845, l’édifice qui l’abrite a été conçu par John Wells.Crédits Photo : Domaine publique

Le siège social de la Banque de Montréal est situé au 129, rue Saint-Jacques à Montréal. Construit en 1845, l’édifice qui l’abrite a été conçu par John Wells.Crédits Photo : Domaine publique -

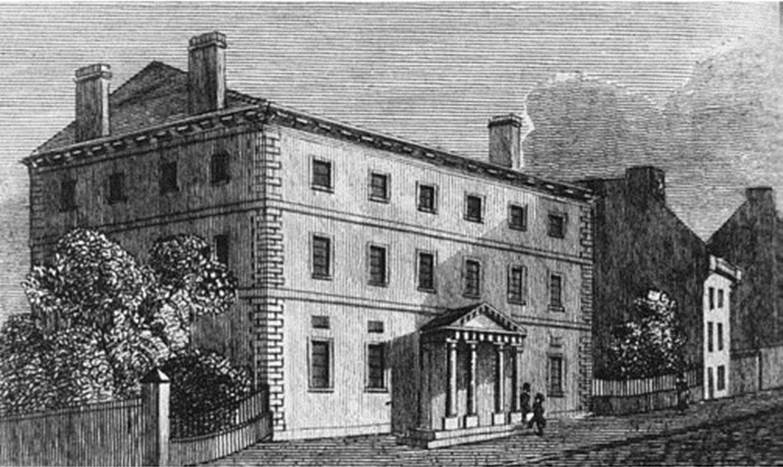

Gravure représentant la Banque de Montréal, première grande banque à voir le jour au Canada. Au début du XIXe siècle, elle a été au carrefour des mondes de la finance et des affaires au Canada.Crédits Photo : Archives nationales du Canada / C-114547.

Gravure représentant la Banque de Montréal, première grande banque à voir le jour au Canada. Au début du XIXe siècle, elle a été au carrefour des mondes de la finance et des affaires au Canada.Crédits Photo : Archives nationales du Canada / C-114547. -

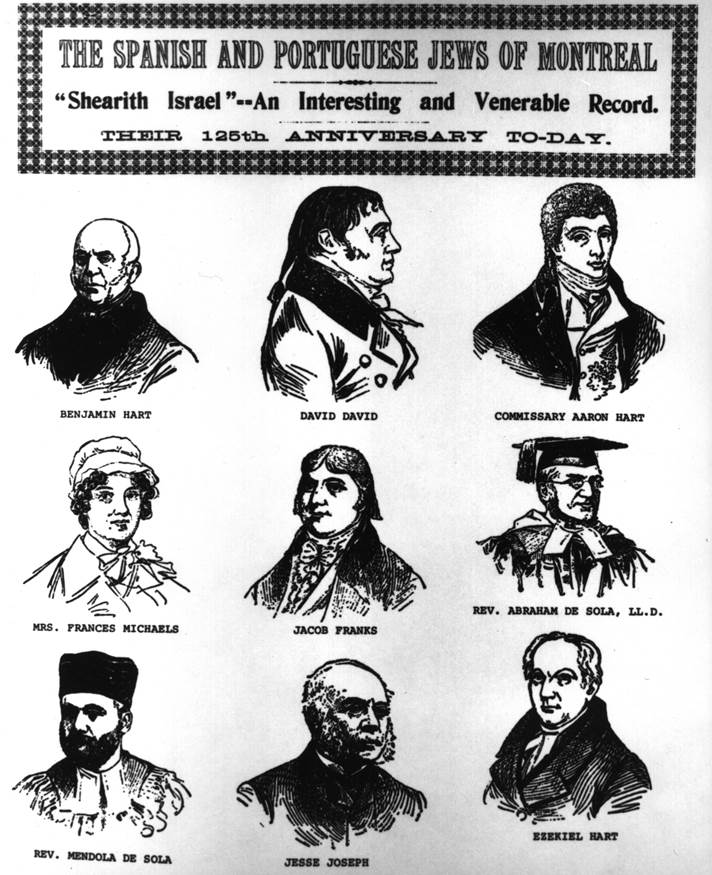

Document représentant quelques-uns des premiers colons juifs à s’être établis au Québec.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Document représentant quelques-uns des premiers colons juifs à s’être établis au Québec.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

David David

David David était un important homme d’affaires montréalais. Premier Juif né dans la province de Québec, il a siégé au conseil d’administration de la Banque de Montréal un an seulement après sa fondation.

Le 14 octobre 1764, David David devient le premier Juif à voir le jour au Canada. Fils aîné de Lazarus David et de Phebe Samuel, il grandit au sein de la petite communauté juive de Montréal, qui compte alors moins d’une centaine de membres. Grâce à ses activités commerciales et aux nombreuses propriétés foncières qui lui assurent un revenu stable, Lazarus David dispose d’une fortune considérable. Désirant lui aussi devenir un homme riche, David David travaille d’abord à titre de marchand de fourrure. Il parviendra finalement à établir des liens d’affaires avec la Compagnie du Nord-Ouest. En 1817, il est admis au Beaver Club, un ancien cercle montréalais réservé aux marchands de fourrure. David David exploite en outre un magasin à Montréal, où il vend notamment du thé, des épices, des articles d’épicerie, de quincaillerie et de mercerie, de la vaisselle et de la verrerie. Parallèlement, il importe du blé en plus de faire des affaires avec l’armée. En 1818 il devient membre du conseil d’administration de la Banque de Montréal, un poste qu’il conservera jusqu’en 1824. David David est également un soldat accompli. En effet, après avoir servi à titre de lieutenant dans le 1er bataillon de milice de la ville de Montréal en 1804, il est promu capitaine en 1812.

David David a été l’une des premières personnes à être nommée gouverneur à vie par l’Hôpital général de Montréal. Il a aussi siégé au conseil d’administration de la Compagnie des propriétaires du canal de Lachine. Mis à part les nombreux actifs immobiliers qu’il possédait, M. David était propriétaire de quelque quatre mille acres de terres dans le Bas-Canada. À sa mort, la valeur de ses biens a été estimée à plus de 300 000 dollars, ce qui représente aujourd’hui environ 4 millions de dollars. En 1777, les membres de sa famille ont fait don du terrain sur lequel a été érigée la synagogue Spanish and Portuguese, la première de la colonie.

Sources :

Jacobson, Maxime (2013), « Struggles and Successes: The Beginnings of Jewish Life in Canada in the Eighteenth Century » dans Robinson, Ira (dir.), Canada’s Jews: In Time, Space, and Spirit, Boston, Academic Studies Press.

Lapidus, Steven (2013), « The Golden Century? Canada’s Jews in British North America » dans Robinson, Ira (dir.), Canada’s Jews: In Time, Space, and Spirit, Boston, Academic Studies Press.

Sheldon J. Godfrey et Judith C. Godfrey (1995), Search Out the Land: The Jews and the Growth of Equality in British Colonial America, 1740-1867. Montréal et Kingston, McGill-Queens University Press.

Tulchinsky, Gerald (1998), Branching Out: The Transformation of the Canadian Jewish Community, Toronto, Stoddart.

http://www.biographi.ca/en/bio/david_david_6E.html

-

Crédits Photo : gdcgraphics

Crédits Photo : gdcgraphics -

Crédits Photo : The Cosmopolitan of Las Vegas

Crédits Photo : The Cosmopolitan of Las Vegas -

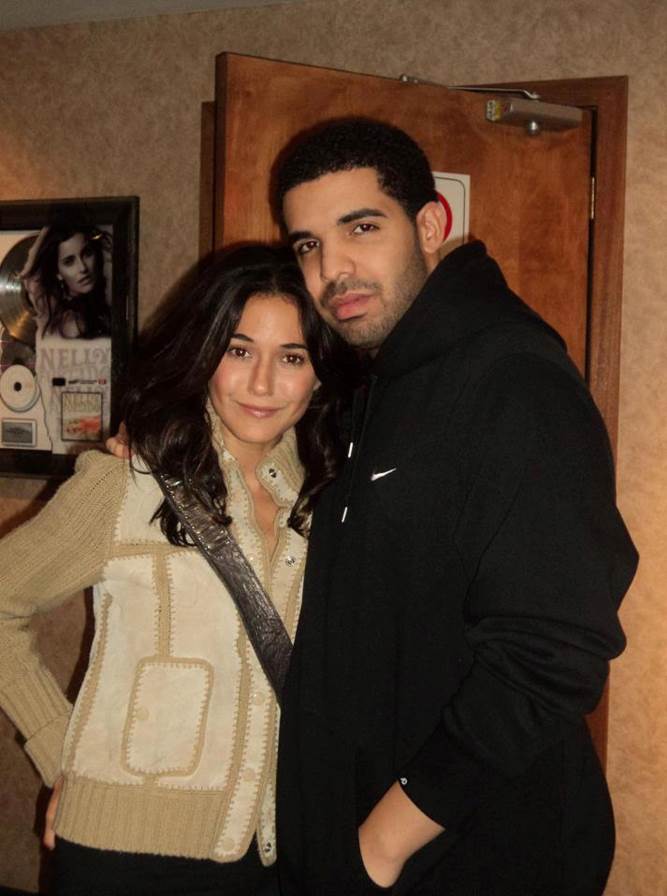

Emmanuelle Chriqui en compagnie du célèbre rappeur et acteur canadien Drake.Crédits Photo : Facebook

Emmanuelle Chriqui en compagnie du célèbre rappeur et acteur canadien Drake.Crédits Photo : Facebook

Emmanuelle Chriqui

Emmanuelle Chriqui est une célèbre actrice originaire de Montréal. Elle est surtout connue pour son rôle de Sloan McQuiwick dans la populaire série télévisée américaine Entourage.

Emmanuelle Chriqui naît à Montréal en 1977, de parents sépharades pratiquant le judaïsme orthodoxe. Sa mère est originaire de Casablanca tandis que son père est natif de Rabat. En 1979, sa famille quitte Montréal pour Toronto, où son grand-frère lui paie des cours d’art dramatique. À 10 ans, Emmanuelle Chriqui apparaît à la télévision pour la première fois dans une publicité de McDonald. Puis, après avoir étudié les arts de la scène à l’école secondaire Unionville, la jeune femme déménage à Vancouver au milieu des années 1990 afin d’y poursuivre une carrière d’actrice.

Peu de temps après son arrivée sur la côte Ouest, Emmanuelle Chriqui décroche des rôles dans plusieurs séries télévisées, dont Are You Afraid of the Dark?, Forever Knight et Once a Thief. En 1999, elle obtient son premier rôle au cinéma dans le film Detroit Rock City. C’est n’est toutefois qu’au tournant des années 2000 que la carrière d’Emmanuelle Chriqui prend véritablement son envol. Elle apparaîtra notamment dans les films You Don’t Mess with the Zohan, National Lampoon’s Adam and Eve et Cadillac Records.

En 2001, grâce à sa performance dans le film 100 Girls, Emmanuelle Chriqui est en lice dans la catégorie de la « Meilleure actrice » aux DVD Exclusive Awards. L’année suivante, son rôle dans le film On the line lui vaut une nomination pour le prix Lip Lock lors de la soirée des Teen Choice Awards. En 2008, elle remporte finalement le prix Standout Performance lors du gala des Young Hollywood Awards.

Sources :

https://www.youtube.com/watch?v=HvMNFzp7Vc0

https://www.youtube.com/watch?v=acJxFC9yfGc

https://www.youtube.com/watch?v=zJjeO7wHTuI

https://www.youtube.com/watch?v=2hVqG-P4G9c

-

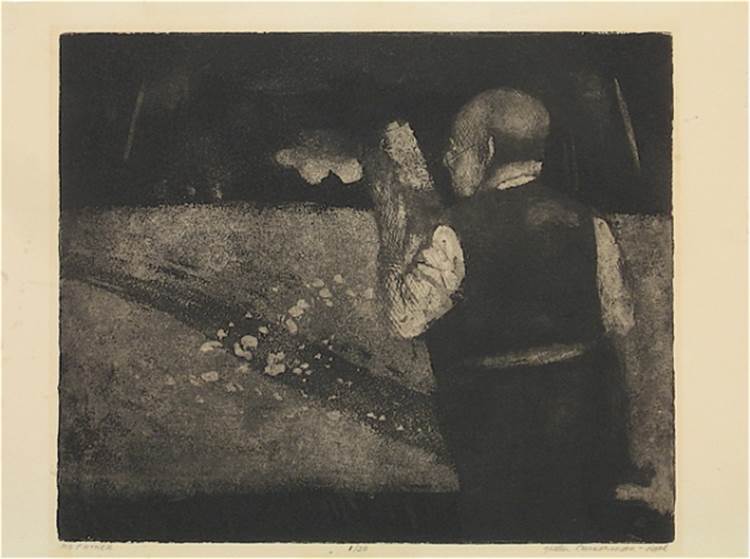

Crédits Photo : Artmatters

Crédits Photo : Artmatters

Betty Goodwin

Betty Goodwin était une dessinatrice, sculptrice, graveuse et peintre canadienne de renommée internationale. Pendant plus de trente ans, elle a été l’une des figures centrales de la communauté artistique montréalaise.

Née à Montréal en 1923, Betty Goodwin est la fille unique de parents juifs originaires de Roumanie. Son père est l’un des chefs de file du shmata, un terme yiddish désignant l’industrie textile montréalaise. Propriétaire d’une boutique de vêtements située dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, il succombe d’une crise cardiaque alors que sa fille n’a que neuf ans. Cette tragédie marquera à jamais la jeune Montréalaise. De fait, la plupart des œuvres qu’elle réalisera au cours de sa carrière artistique porteront la trace de cette terrible perte.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Betty Goodwin fait son entrée à la Valentine’s Commercial School of Art de Montréal. Elle entreprend ensuite sa carrière en arts visuels à la fin des années 1940. Autodidacte, elle peint d’abord des natures mortes ainsi que des scènes en noir et blanc illustrant la vie quotidienne dans le quartier juif débordant d’activité situé dans l´est de la ville. Ces œuvres lui valent une certaine reconnaissance au sein de la communauté artistique de Montréal. À la recherche de nouveaux modes d’expression, la jeune artiste se tourne vers l’avenir et procède à la destruction de la plupart de ses œuvres.

En 1968, Betty Goodwin s’inscrit au cours de gravure du célèbre artiste québécois Yves Gaucher à la Sir George Williams University (aujourd’hui appelée l’Université Concordia). Pendant sa formation, elle commence à travailler avec des objets et des déchets qu’elle trouve dans la rue, incluant des chemises, des chapeaux et des bâches. L’intégration de ces éléments à ses propres compositions artistiques lui permet d’explorer les thèmes de la perte, du deuil et du malentendu. Ses empreintes d’articles vestimentaires sur des plaques de cuivre lui valent une reconnaissance internationale quasi instantanée.

Au cours des années 1980, Betty Goodwin se tourne de nouveau vers le dessin, ayant surtout recours à la mine de plomb, au fusain et aux pastels à l´huile. De 1982 à 1988, elle produit une série d´œuvres célèbres intitulées Swimmers. Flottant ou s’enfonçant dans les eaux, les corps solitaires qu’on y observe semblent suspendus dans l’espace.

Grâce à ses dessins, ses gravures, ses sculptures et ses installations artistiques, Betty Goodwin reçoit de nombreuses distinctions au cours de sa carrière, dont le prix Harold Town, le prix Gershon Iskowitz et le Prix Paul-Émile Borduas. Ses œuvres sont exposées au Canada, aux États-Unis et en Europe. En 1995, de l’artiste visuelle montréalaise est choisie pour représenter le Canada à la Biennale de Venise. L’année suivante, ses œuvres sont mises en valeur au Musée des beaux-arts du Canada dans le cadre de l’exposition Betty Goodwin : Signs of Life.

Sources :

http://www.gallery.ca/fr/voir/collections/artist.php?iartistid=2098

http://becontemporary.com/art-Goodwin.php

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/betty-goodwin-profile/

https://artmatters.ca/wp/2012/02/8222/

http://artdaily.com/news/39753/AGO-to-Exhibit-the-Work-of-Eva-Hesse–Betty-Goodwin-and-Agnes-Martin#.VzH5hMv2bcs

http://www.theglobeandmail.com/arts/ago-to-showcase-female-post-war-artists/article1375597/

http://www.ago.net/kitty-scott-on-betty-goodwin

https://www.youtube.com/watch?v=ihDV-p3aSSY