Auteur/autrice : Lucio Chachamovich

-

Denis Brott.Crédits Photo : Canadian Jewish News

Denis Brott.Crédits Photo : Canadian Jewish News -

Boris Brott.Crédits Photo : Brott Music Festival

Boris Brott.Crédits Photo : Brott Music Festival -

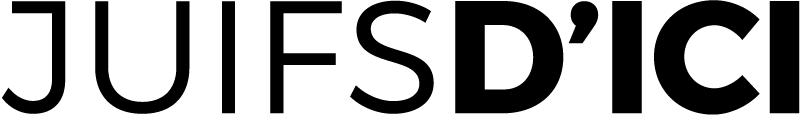

Alexander Brott dirige un groupe de musiciens.Crédits Photo : Alexanderbrott.ca

Alexander Brott dirige un groupe de musiciens.Crédits Photo : Alexanderbrott.ca -

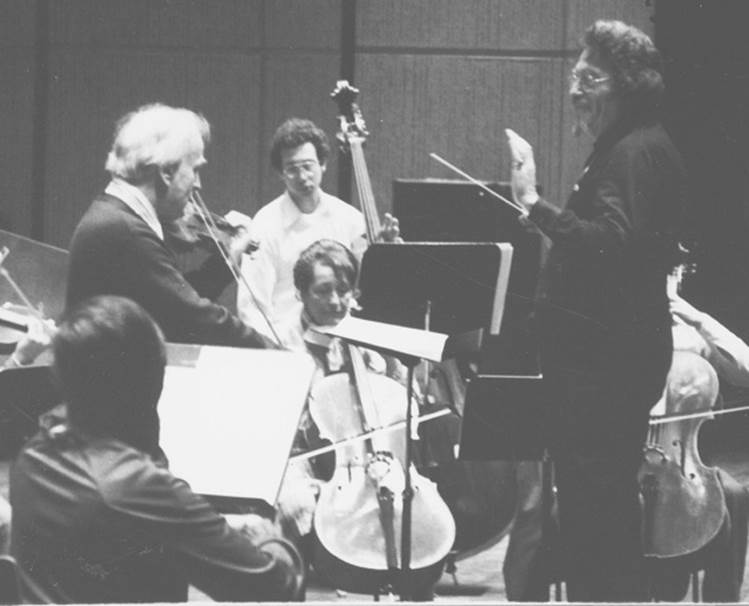

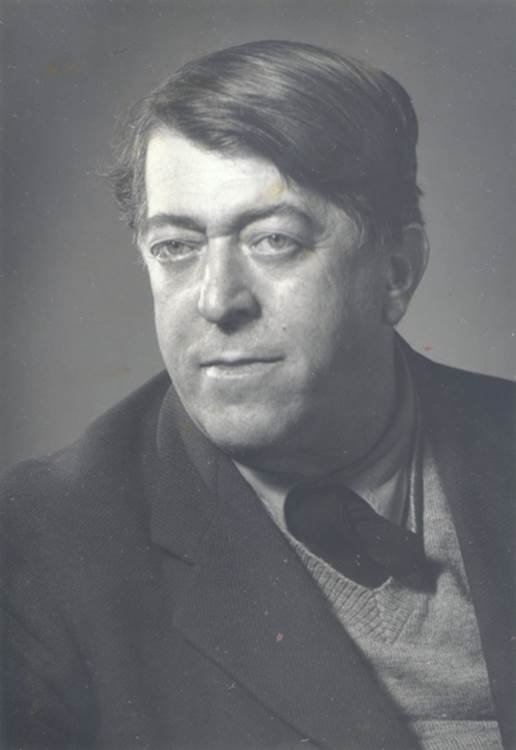

Alexander Brott pendant les années 1960.Crédits Photo : V. Tony Hauser et les Archives de la Bibliothèque publique juive.

Alexander Brott pendant les années 1960.Crédits Photo : V. Tony Hauser et les Archives de la Bibliothèque publique juive. -

Lotte et Alexander Brott pendant les années 1990.Crédits Photo : Alexanderbrott.ca

Lotte et Alexander Brott pendant les années 1990.Crédits Photo : Alexanderbrott.ca

Famille Brott

Composée d’Alexander (père), de Lotte (mère), de Denis (fils) et de Boris (fils), la famille Brott a profondément marqué l'histoire de la musique classique au Canada.

La violoncelliste Lotte Brott est née en 1922, à Mannheim en Allemagne. En 1939, après avoir obtenu son diplôme du Conservatoire de musique de Zurich, elle a immigré au Canada, où elle a entrepris des études à l’Université de Toronto. Elle a ensuite déménagé à Montréal afin de jouer dans l’Orchestre symphonique de Montréal, dans l’Orchestre de chambre de McGill et dans la Petite symphonie de Montréal. Durant la même période, Lotte Brott a transmis sa passion musicale à de nombreux étudiants de l’Université McGill. Son amour du 4e art ne s’est pas uniquement exprimé à travers son enseignement de la musique et les concerts symphoniques auxquels elle a participé : il s’est également manifesté à travers l’énergie qu’elle a consacrée à l’organisation d’événements et de programmes musicaux. Travailleuse acharnée, elle a mis sur pied de nombreux concerts, effectué des collectes de fonds et agi à titre de relationniste pour l’Université McGill ainsi que pour diverses organisations dont son mari était le directeur artistique. Puis, de 1978 à 1981, elle a occupé le poste de gérante de l’Orchestre symphonique de Kingston. En reconnaissance de sa remarquable contribution au domaine des arts et de la culture au Canada, Mme Brott a été nommée membre de l’Ordre du Canada en 1990 et chevalière de l’Ordre du Québec en 1996. À la suite du décès de la célèbre musicienne montréalaise, l’Orchestre de chambre McGill a créé le Fonds Lotte-Brott afin de soutenir les jeunes musiciens.

Né à Montréal au sein d’une famille juive ashkénaze, Alexander Brott était à la fois compositeur, chef d’orchestre, violoniste et enseignant. Après avoir terminé ses études musicales au Conservatoire de McGill et à la Juilliard School de New York, il a entrepris une carrière de violoniste professionnel à la fin des années 1930. M. Brott s’est rapidement fait connaître grâce à son style élégant et à sa grande précision technique. En 1939, il s’est joint au corps professoral de l’Université McGill, où il a fondé l’Orchestre de chambre de McGill. Il y a enseigné jusqu’à sa retraite en 1980. De 1945 à 1958, Alexander Brott a simultanément dirigé l’Orchestre de Montréal, les Concerts symphoniques de Montréal et l’Orchestre symphonique de Montréal. Il est par la suite devenu membre de l’Ordre du Canada en 1979 et chevalier de l’Ordre national du Québec en 1988.

Le couple Lotte et Alexander Brott a été l’instigateur des concerts d’été sur le Mont-Royal et des Concerts populaires à l’aréna Maurice-Richard.

Né en 1944, Boris Brott est un chef d’orchestre et le directeur fondateur du New West Symphony. Réputé pour son style énergique et innovateur, il s’est produit sur les scènes les plus prestigieuses du monde, incluant le Carnegie Hall et le Covent Garden. Il est également connu pour ses efforts visant à promouvoir et à soutenir le talent musical canadien. Boris Brott finance et enregistre par ailleurs de nombreux albums de musique canadienne. Né en 1950, son frère Denis Brott est quant à lui un violoncelliste, un professeur de musique et le fondateur du Festival de musique de chambre de Montréal. Musicien accompli, il a joué dans le monde entier, incluant huit ans avec l’Orford String Quartet. Au cours de sa carrière, il a enregistré plusieurs albums de musique de chambre, dont l’intégrale des quatuors à cordes de Beethoven, qui lui a valu le Grand prix du disque et deux prix Juno pour le meilleur enregistrement classique par un ensemble de chambre.

Sources :

http://brottmusic.com/maestro-boris-brott/

http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/alexander-brott-emc/

http://borisbrott.com/default.html

http://nationalacademyorchestra.com/

http://greatmontrealers.ccmm.qc.ca/en/30/

-

-

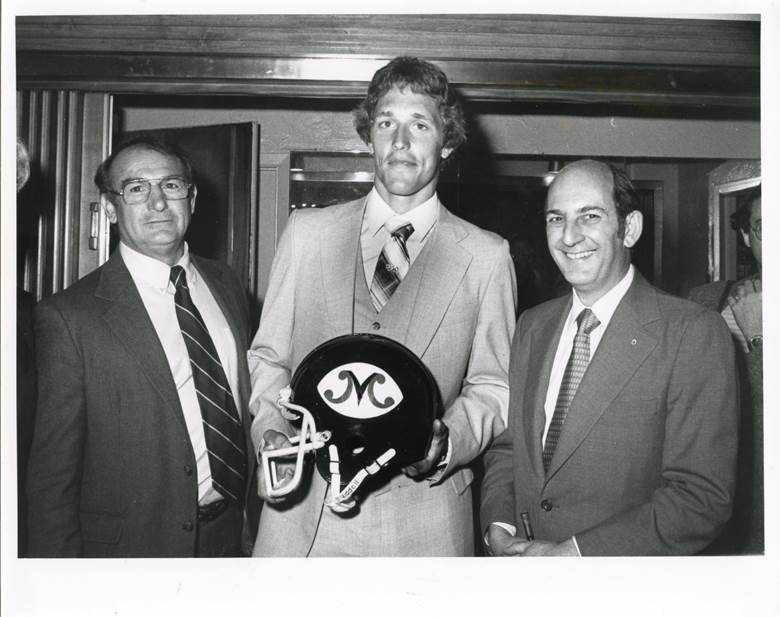

1982 – Charles Bronfman aux côtés de Sam Etcheverry (à gauche) et de Luc Tousignant (au centre), respectivement président et quart-arrière des Concordes. Ce dernier tient un casque affichant le logo de l’équipe.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

1982 – Charles Bronfman aux côtés de Sam Etcheverry (à gauche) et de Luc Tousignant (au centre), respectivement président et quart-arrière des Concordes. Ce dernier tient un casque affichant le logo de l’équipe.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Grâce à Taglit-Birthright Israel, cofondé par Charles Bronfman (4e à partir de la droite), plus de 500 000 jeunes Juifs et près de 9 000 Montréalais ont visité Israël.Crédits Photo : Sivan Farag, Taglit-Birthright Israel

Grâce à Taglit-Birthright Israel, cofondé par Charles Bronfman (4e à partir de la droite), plus de 500 000 jeunes Juifs et près de 9 000 Montréalais ont visité Israël.Crédits Photo : Sivan Farag, Taglit-Birthright Israel -

Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

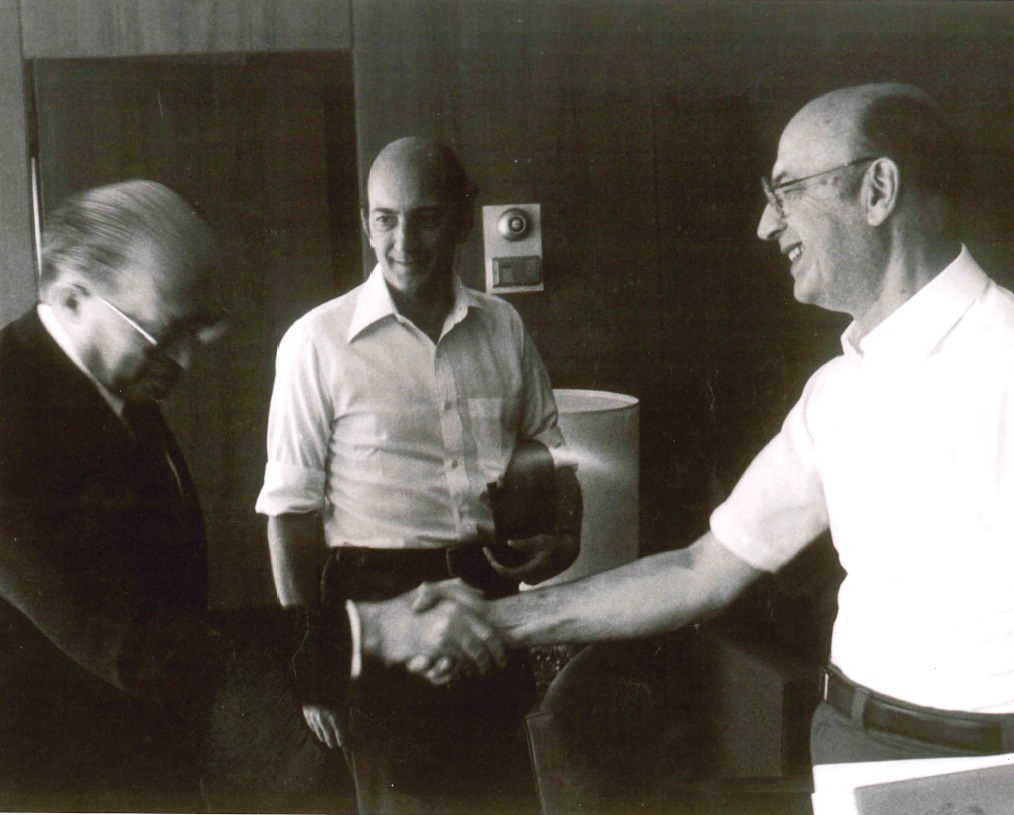

Charles Bronfman (au centre), Manny Batshaw (à droite) et l'ancien premier ministre israélien Menahem Volfovitz Begin (à gauche), possiblement en novembre 1978.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Charles Bronfman (au centre), Manny Batshaw (à droite) et l'ancien premier ministre israélien Menahem Volfovitz Begin (à gauche), possiblement en novembre 1978.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Charles Bronfman

Charles Bronfman est un philanthrope canadien, leader communautaire juif et premier propriétaire des Expos de Montréal.

Fils de Samuel et de Saidye Bronfman, Charles Bronfman naît à Montréal, où il passe la majeure partie de sa vie. Son diplôme de l’Université McGill en poche, il se rapproche de Seagram, l’entreprise de boissons alcoolisées de son père. Durant près de cinquante ans, il y occupe divers postes, notamment ceux de président et de coprésident. Il contribue aussi à Cemp Investments, la société de portefeuille qui devient, en 1987, la société de placements Claridge.

En 1968 se forme l’équipe des Expos de Montréal, première équipe canadienne admise dans la Ligue nationale de Baseball. Charles Bronfman en devient l’actionnaire majoritaire. En 1982, le jour suivant la débâcle financière des Alouettes de Montréal, il rachète ce qu’il en reste et rebaptise l’équipe les Concordes de Montréal.

Comme ses parents, Charles Bronfman est un philanthrope entrepreneur engagé. Il est à l’origine de nombreuses initiatives lancées au Canada, aux États-Unis et en Israël, dont Taglit-Birthright Israel, un programme né en 1999, qui offre aux jeunes adultes juifs des voyages éducatifs gratuits en Israël et M. Bronfman demeure l’un des principaux donateurs. Ce dernier est également président d’Andrea and Charles Bronfman Philanthropies Inc., un regroupement d’organismes de bienfaisance internationaux. Il est par ailleurs devenu l’un des leaders de la communauté juive, au sein de laquelle il a occupé divers postes, comme celui de président des United Jewish Communities (actuellement les Fédérations juives d’Amérique du Nord).

Charles Bronfman participe également aux Minutes du patrimoine d’Historica Canada. Il est l’un des coprésidents fondateurs de cet organisme, qui produit ces inoubliables séquences vidéo télévisées. Lors d’une réunion, il fait la remarque suivante, à l’origine de leur conception : « Si la télévision prend 30 ou 60 secondes pour persuader les gens que les Cadillac ou les Cornflakes valent le détour, alors pourquoi ne prendrions-nous pas un peu de ce temps pour persuader les Canadiens que leur histoire est intéressante? Dites-moi comment et je me charge du financement ».

L’engagement social exceptionnel de Charles Bronfman lui vaut de nombreux prix et honneurs. Il est nommé officier de l’Ordre du Canada en 1981 avant d’être promu compagnon en 1992. La même année, il devient membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada. En 2012, il s’engage à céder la majorité de sa fortune en adhérant au Giving Pledge, l’initiative de Warren Buffett et Bill Gates.

Marié à Rita Bronfman, Charles Bronfman a deux enfants, Stephen et Ellen Bronfman, et six petits-enfants. Son fils Stephen est président exécutif de Claridge Inc., sa société de placements. Il siège aussi à de multiples conseils d’administration, notamment celui de la Fondation David Suzuki. Stephen Bronfman est directeur national du financement du Parti libéral du Canada. Avec sa femme, il a fondé la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman afin de poursuivre l’œuvre philanthropique de ses parents et grands-parents.

Sources :

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bronfman

http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/charles-bronfman/

-

Adam Braz en 2008.Crédits Photo : Longbomb

Adam Braz en 2008.Crédits Photo : Longbomb

Adam Braz

Adam Braz est le directeur technique de l’Impact de Montréal. Il a joué au Canada pendant neuf saisons, incluant des passages au sein du Toronto FC et de l’Impact de Montréal.

En 1999, Adam Braz entreprend un baccalauréat à la Dolan School of Business de l’Université Fairfield. Tout au long de ses études, il porte les couleurs des Stags, l’équipe masculine de soccer de son Université. En 2000, il aide sa formation à atteindre le 15e rang du classement universitaire américain. L’année suivante, Adam Braz obtient son diplôme et fait le saut dans les rangs professionnels en se joignant à l’Impact de Montréal. Défenseur imposant, il se voit d’emblée confier un rôle important au sein de l’unité défensive de sa formation. En 2004, il participe à la conquête du championnat de la première division de la United Soccer League (USL).

Lors de la saison 2006-2007, Adam Braz devient l’un des premiers joueurs à signer une entente avec le Toronto FC, la nouvelle franchise de la Major League Soccer (MLS). Il réintégrera toutefois la formation montréalaise avant la fin de la saison. Adam Braz aide aussitôt l’Impact à atteindre la finale du championnat de la USL. L’équipe montréalaise doit alors se mesurer au Whitecaps FC de Vancouver. C’est la première fois de l’histoire de la USL que deux équipes canadiennes croisent le fer en finale. Grâce à sa victoire, l’équipe montréalaise met la main sur un troisième titre de championnat en USL tandis qu’Adam Braz savoure la conquête d’un deuxième titre en carrière. En octobre 2009, ce dernier reçoit le prix Héros de l’ombre lors du banquet annuel de remise de prix de l’Impact.

Sur la scène internationale, Adam Braz a représenté le Canada pour la première fois en janvier 2004, lors d’un match contre la Barbade. En juillet 2005, il a représenté le Canada à la Gold Cup avant de jouer son dernier match international en 2007. Il a mis un terme à sa carrière de joueur de soccer professionnel en 2011.

Sources :

https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Braz

http://www.impactmontreal.com/en/club/adam-braz

http://www.lapresse.ca/sports/soccer/201501/23/01-4837779-impact-adam-braz-entre-fierte-et-responsabilites.php

https://www.youtube.com/watch?v=d-tlSZVuiCY

http://www.rds.ca/videos/soccer/impact/impact-salazar-merite-son-contrat-adam-braz-3.1174987

https://www.youtube.com/watch?v=SLfwLChvZCI

-

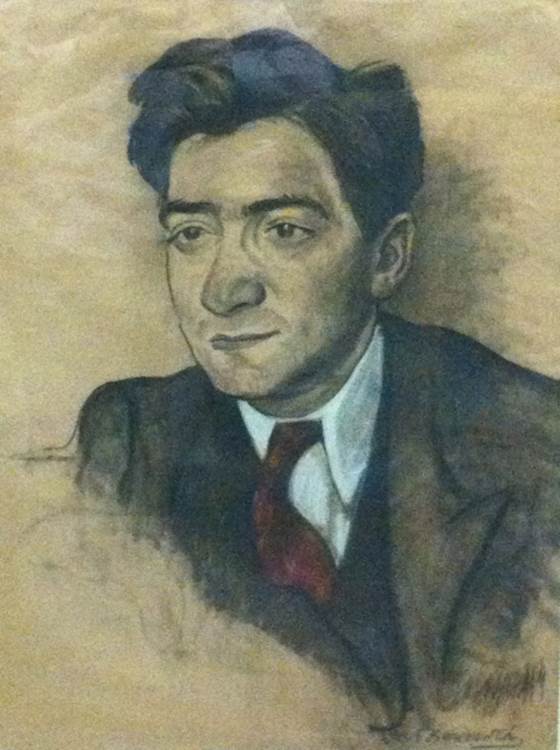

Portrait du poète Shabse Perl réalisé par Alexandre Bercovitch.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Portrait du poète Shabse Perl réalisé par Alexandre Bercovitch.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

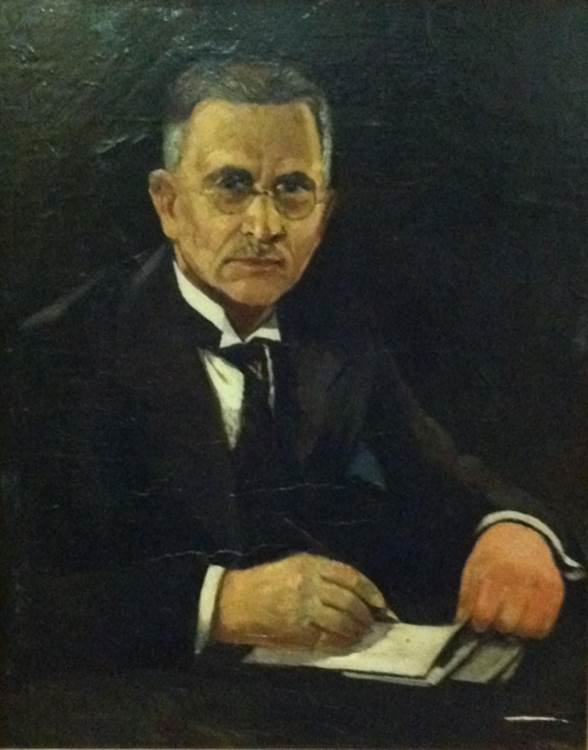

Portrait d’A. L. Kaplansky réalisé par Alexandre Bercovitch.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Portrait d’A. L. Kaplansky réalisé par Alexandre Bercovitch.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Portrait d’Alexandre Bercovitch datant des années 1940.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Portrait d’Alexandre Bercovitch datant des années 1940.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

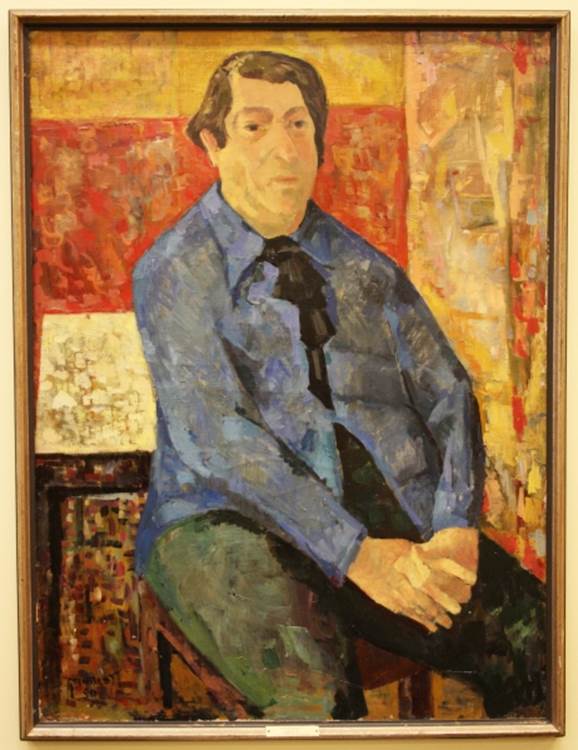

Portrait d’Alexandre Bercovitch réalisé par Moe Reinblatt.Crédits Photo : Collection d’objets d’art de la Bibliothèque publique juive.

Portrait d’Alexandre Bercovitch réalisé par Moe Reinblatt.Crédits Photo : Collection d’objets d’art de la Bibliothèque publique juive.

Alexandre Bercovitch

Considéré comme le père de la peinture juive moderne à Montréal, Alexandre Bercovitch était l’un des membres fondateurs du Groupe de l’Est.

Alexandre Bercovitch naît en 1891, dans une petite ville portuaire située près d’Odessa en Ukraine. Il est issu d’une famille pauvre, et ce, même selon les normes du shtetl (bourgade juive). Enfant, Alexandre Bercovitch reçoit ses premiers accessoires de peinture d’une communauté de moines ukrainiens qu’il a l’habitude d’observer à travers le portail métallique de leur monastère. À 15 ans, il jouit déjà d’une réputation enviable dans sa région natale, où il conçoit notamment des décors et des costumes de théâtre. Au terme d’une formation de trois ans à l’École des beaux-arts de Bezalel, le jeune homme part poursuivre ses études à Munich et à Saint-Pétersbourg.

Peu de temps après avoir été mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale, Alexandre Bercovitch déserte l’armée tsariste et se cache jusqu’à la Révolution de 1917. Il passe les années suivantes au Turmekistan, où il consacre entièrement à la peinture. Lorsqu’il se retrouve aux prises avec les autorités communistes en 1926, il décide de partir s’établir au Canada avec sa famille.

À Montréal, le peintre et son épouse Bryna Avrutick, qui était une ardente révolutionnaire en Russie, conservent leur vision politique radicale. Ils nommeront d’ailleurs deux de leurs enfants Ninel (« Lenin » écrit à l’envers) et Sacvan (en l’honneur de Sacco et Vanzetti, deux anarchistes italiens exécutés par les autorités à la fin des années 1920). Ceux-ci deviendront plus tard de réputés critiques littéraires américains. Sylvia Ary, le premier enfant d’Alexandre Bercovitch, deviendra quant à elle une grande artiste-peintre montréalaise.

Au cours des années 1920 et 1930, la vie dans le quartier immigrant du Plateau-Mont-Royal est difficile pour la famille Bercovitch, alors sans le sou. Peu de temps après son arrivée au Québec, le peintre abandonne sa famille une première fois. Il ne la retrouvera que six mois plus tard. Lorsqu’il quitte les siens pour de bon en 1942, Sacvan doit être placé dans une famille d’accueil.

Alexandre Bercovitch gagne d’abord sa vie en peignant le plafond des églises et des synagogues montréalaises. À l’occasion, il expose des œuvres qu’il a réalisées au Turkménistan de même que des toiles plus récentes aux thèmes typiquement montréalais. Il se joint ensuite au Groupe de l’Est, une bande d’artistes itinérants opposés au nationalisme canadien incarné par le célèbre Groupe des sept et son successeur, le Groupe des peintres canadiens.

Alexandre Bercovitch deviendra le professeur, le mentor, mais également le plus grand critique des deuxième et troisième générations des Peintres juifs de Montréal, dont feront partie Sam Borenstein, Moe Reinblatt et Rita Briansky. S’il est surtout connu pour ses œuvres canadiennes classiques, telles Laurentian Snow Scene (1938) et Gaspé : Cliff and Sea (1940), Alexandre Bercovitch est aussi réputé pour ses tableaux dépeignant les réalités juive et montréalaise. Sa célèbre toile nommée Laurier (1933) a été conçue sur son propre balcon.

Le 7 janvier 1951, alors qu’il attend le tramway à l’angle de l’avenue du Mont-Royal et du boulevard Saint-Laurent, Alexandre Bercovitch s’écroule, victime d’une crise cardiaque. Il devait se rendre à sa première exposition en 10 ans.

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Sources :

http://imjm.ca/location/1277

http://mimj.ca/location/1764

http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/enthusiast/thirties/artist_e.jsp?iartistid=438

https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Painters_of_Montreal

-

Ethel Stark dirige le Montreal Women’s Symphony Orchestra.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Ethel Stark dirige le Montreal Women’s Symphony Orchestra.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

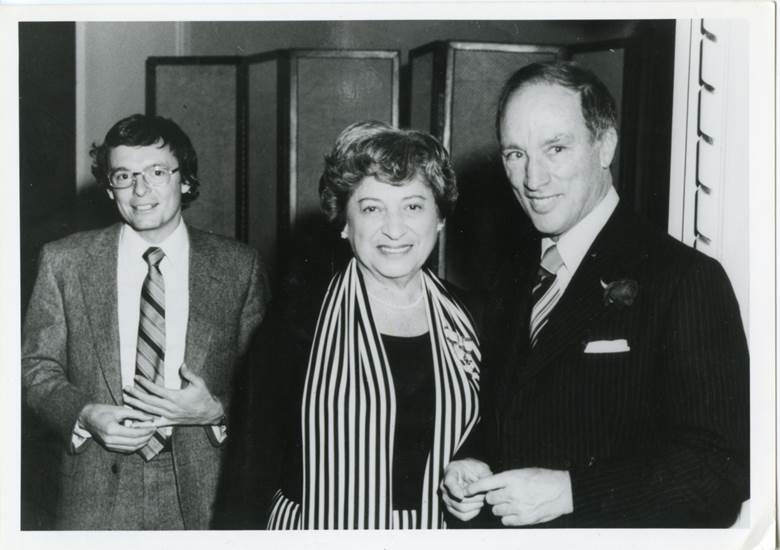

Le premier ministre Pierre E. Trudeau reçoit Ethel Stark à Rideau Hall après sa nomination au sein de l’Ordre du Canada. Ethel Stark est devenue la première femme canadienne à jouir d’une reconnaissance internationale pour son travail à titre de chef d’orchestre.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Le premier ministre Pierre E. Trudeau reçoit Ethel Stark à Rideau Hall après sa nomination au sein de l’Ordre du Canada. Ethel Stark est devenue la première femme canadienne à jouir d’une reconnaissance internationale pour son travail à titre de chef d’orchestre.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

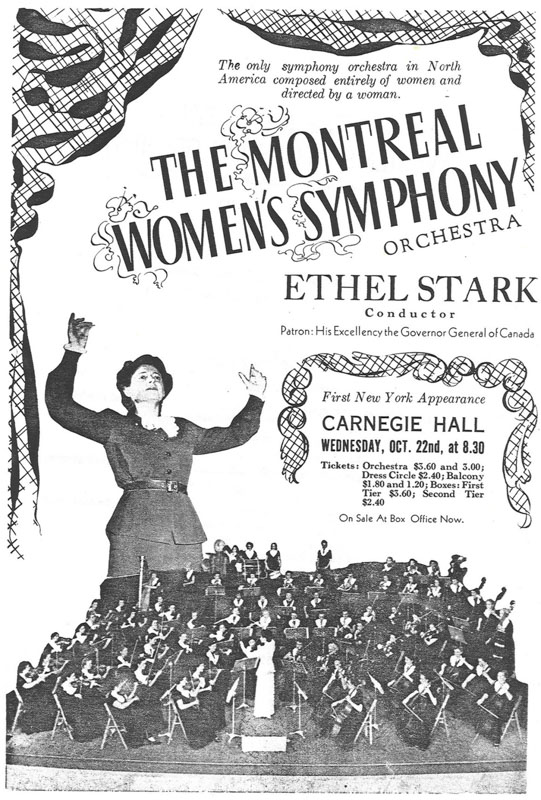

Affiche faisant la promotion de la Symphonie féminine de Montréal durant les années 1970.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Affiche faisant la promotion de la Symphonie féminine de Montréal durant les années 1970.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Ethel Stark dirige la Symphonietta Ethel Stark.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Ethel Stark dirige la Symphonietta Ethel Stark.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Ethel Stark lors de sa rencontre avec Sa Majesté la reine Elizabeth II et le prince Philip.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Ethel Stark lors de sa rencontre avec Sa Majesté la reine Elizabeth II et le prince Philip.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Ethel Stark et Ernest Bloch de passage à Genève, en Suisse.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Ethel Stark et Ernest Bloch de passage à Genève, en Suisse.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Ethel Stark dirige la Symphonie féminine de Montréal.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Ethel Stark dirige la Symphonie féminine de Montréal.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Ethel Stark

Ethel Stark était une violoniste, une chef d’orchestre et une professeure de musique de renommée internationale.

En 1934, Ethel Stark devient la première Canadienne à se produire comme soliste dans une émission radiophonique diffusée aux États-Unis. En 1940, elle fonde la Symphonie féminine de Montréal, qu’elle dirigera jusqu’à la fin des années 1960. Elle fonde et dirige ensuite le New York Women’s Chamber Orchestra, la Symphonietta Ethel Stark et les Cordes de la Symphonie féminine de Montréal. Elle sera également invitée à diriger des orchestres au Canada et à l’étranger, notamment en Israël et à Tokyo.

Ethel Stark a reçu une foule de distinctions honorifiques au cours de sa vie. Diplômée du Curtis Institute de Philadelphie, elle a reçu le Prix de la Société des concerts des écoles juives populaires et des écoles Peretz en 1976. Quatre ans plus tard, elle est devenue membre de la Société royale des arts de Londres et titulaire d’un doctorat honorifique de l’Université Concordia. Membre de l’Ordre du Canada depuis 1979, elle a été nommée grande officière de l’Ordre national du Québec en 2003.

En 2016, le maire de Montréal Denis Coderre a annoncé que le parc Claude-Jutras allait être renommé en l’honneur d’Ethel Stark.

Sources :

http://www.jewishpubliclibrary.org/blog/?p=1296

http://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=1318

-

Sidney Altman.Crédits Photo : Materialscientist

Sidney Altman.Crédits Photo : Materialscientist -

Structure 3D d'un ribozyme.Crédits Photo : N/A

Structure 3D d'un ribozyme.Crédits Photo : N/A -

Sidney Altman.Crédits Photo : Yale University

Sidney Altman.Crédits Photo : Yale University

Sidney Altman

Sidney Altman est un biologiste moléculaire canado-américain originaire de Montréal. Avec son collègue, le chimiste américain Thomas Cech, il a remporté le prix Nobel de chimie de 1989 pour la découverte des propriétés catalytiques de l'ARN.

Sydney Altman voit le jour à Montréal en 1939. Second enfant d’un couple originaire d’Europe de l’Est, il grandit dans l’arrondissement Notre-Dame-de-Grâce, au sein d’une famille accordant une importance capitale à la réussite scolaire. Chaque jour, sa mère travaille dans une usine de textile tandis que son père s’affaire dans une épicerie. Très tôt, le jeune homme commence à s’intéresser aux sciences, plus particulièrement à la physique nucléaire. Cette passion est nourrie par l’invention de la bombe nucléaire, les travaux d’Albert Einstein et un intérêt marqué pour la lecture qu’il cultive depuis la tendre enfance.

Au début de l’âge adulte, Sidney Altman obtient un baccalauréat en physique du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ainsi qu’un doctorat en biologie moléculaire de l’Université du Colorado. Titulaire de deux bourses de recherche postdoctorales, la première offerte par l’Université Harvard et la seconde par l’Université Cambridge, le Montréalais amorce des travaux avec Francis Crick, le codécouvreur de la structure moléculaire de l’ADN. À Cambridge, quelques semaines à peine avant l’échéance de sa bourse de recherche, Sidney Altman découvre que l’ARN possède des propriétés catalytiques.

En 1971, M. Altman devient professeur adjoint à l’Université Yale, où il travaille encore à jour à titre de professeur émérite en biologie et en chimie du développement moléculaire et cellulaire. Il est marié à Mme Ann M. Körner, avec qui il a eu deux enfants.

Source :

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1989/altman-bio.html

-

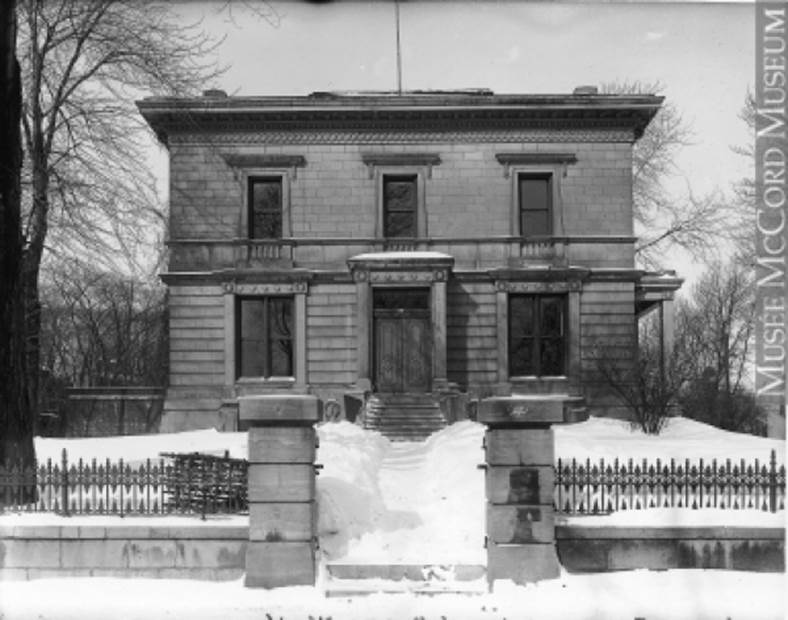

La « Dilcoosha », la somptueuse résidence de Jesse Joseph située sur la rue Sherbrooke, à l’angle de la rue McTavish. Wm. Notman & Son. 1913, XXe siecle. VIEW-12878Crédits Photo : © Musée McCord, Montréal

La « Dilcoosha », la somptueuse résidence de Jesse Joseph située sur la rue Sherbrooke, à l’angle de la rue McTavish. Wm. Notman & Son. 1913, XXe siecle. VIEW-12878Crédits Photo : © Musée McCord, Montréal -

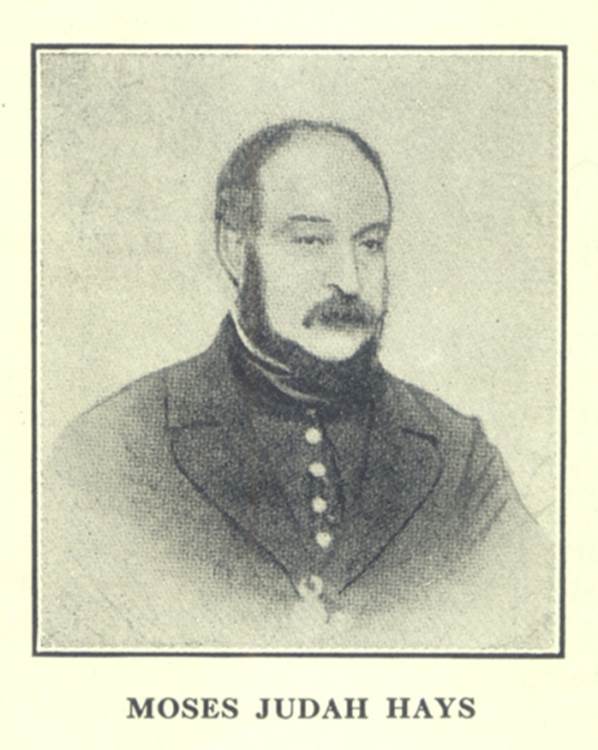

Portrait de Moses Judah Hayes tiré du livre A Jew in Canada (1926).Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Portrait de Moses Judah Hayes tiré du livre A Jew in Canada (1926).Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

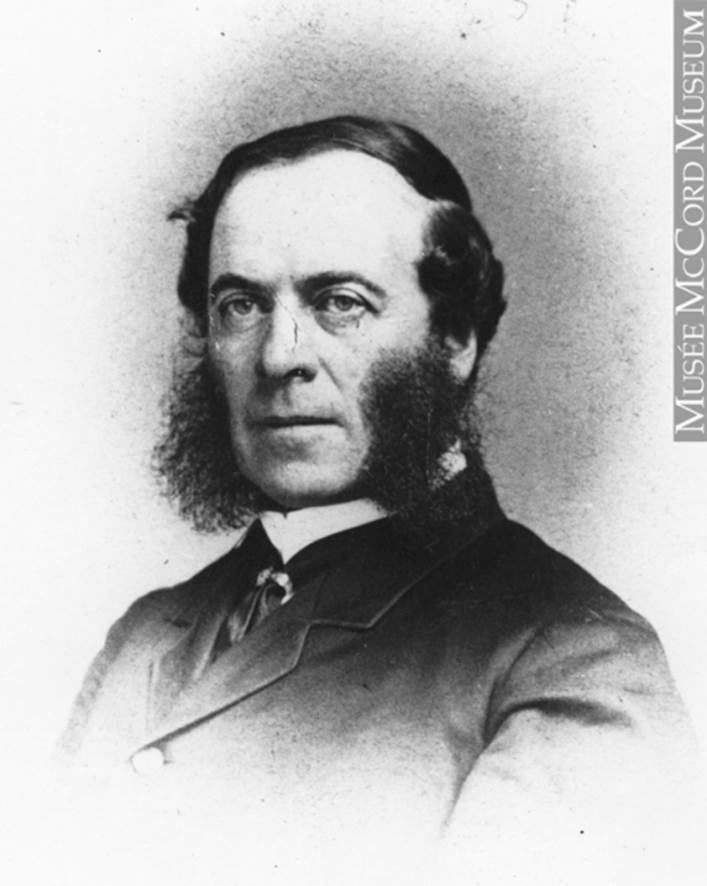

Jesse Joseph à New York, vers 1865. Charles D. Fredricks & Co. Vers 1865, XIXe siècle. MP-0000.2791Crédits Photo : © Musée McCord, Montréal

Jesse Joseph à New York, vers 1865. Charles D. Fredricks & Co. Vers 1865, XIXe siècle. MP-0000.2791Crédits Photo : © Musée McCord, Montréal

Personnages publics du XIXe siècle

Moses Judah Hayes était un homme d’affaires réputé et un important leader au sein de la communauté juive de Montréal. Il a été l’un des premiers Juifs à accéder à la fonction publique municipale.

Moses Judah Hayes (1799 – 1861)

Moses Judah Hayes était un homme d’affaires réputé et un important leader au sein de la communauté juive de Montréal. Il fut l’un des premiers Juifs à accéder à la fonction publique municipale.

Moses Judah Hayes naît à Montréal en 1799. Issu d’un milieu aisé, il grandit au sein d’une des familles juives les plus célèbres au Canada. Au cours de sa carrière d’hommes d’affaires, il siège au conseil d’administration de plusieurs sociétés, dont la Montreal Gas Company et la Banque d’épargnes et de prévoyance de Montréal. Au milieu des années 1840, il fait bâtir la Hayes House. Haut de quatre étages, l’édifice abrite non seulement un théâtre, mais également le premier centre commercial jamais construit au Canada. Lorsque le Parlement du Canada-Uni est détruit par un incendie en 1849, les membres du Parlement louent un local dans la Hayes House et y siègent pendant six mois. Bien que ses entreprises commerciales n’obtiennent pas toutes le succès escompté, le Montréalais suscite toute sa vie le respect et l’admiration des membres de sa communauté.

Tout au long de sa vie active, Moses Judah Hayes contribue au bien-être de la société en général. Il est entre autres membre de l’Institut des artisans de Montréal, de la Grande Loge provinciale des francs-maçons et de la Société d’agriculture du comté de Montréal. En reconnaissance de son remarquable dévouement envers sa ville natale, M. Hayes se voit offrir, en 1954, le poste de chef de police de Montréal, une fonction qu’il occupera jusqu’à sa mort en 1861. Il devient ainsi à 55 ans l’un des deux premiers Juifs canadiens à être nommés au poste de juge de paix.

La famille Joseph

Les frères Jacob Henry Joseph (1814 – 1907), Jesse Joseph (1817–1904) et Abraham Joseph (1815–1886) étaient tous trois de grands hommes d’affaires québécois. Leur père, Henry Joseph (1775 – 1832), était le neveu d’Aaron Hart, le premier Juif à s’être établi au Canada.

En 1790, Henry Joseph s’installe à Berthier pendant quelques années avant de déménager à Québec, où il fait rapidement fortune grâce à la traite des fourrures. L’homme d’affaires et inventeur américain John Jacob Astor figurera brièvement au nombre de ses employés. En 1817, M. Joseph et deux de ses coreligionnaires fondent la Banque de Montréal, la toute première banque canadienne. La même année, sa femme donne naissance au dernier de ses trois fils. Ceux-ci deviendront d’importants hommes d’affaires et philanthropes montréalais.

Né en 1817, Jesse Joseph est un entrepreneur et un leader communautaire basé à Montréal. Originaire de Berthier, il devient président de la Montreal Gas Company peu de temps après avoir vendu ses actions de la Montréal Electric Company, convaincu que l’électricité ne pourra jamais avantageusement remplacer la traction animale. Jesse Joseph s’emploie ensuite à développer des liens commerciaux entre le Canada et la Belgique, ce qui lui vaudra d’être nommé consul de Belgique au Canada en 1850. Sa maison, où ont lieu de somptueuses fêtes, abritera le premier Musée McCord après son décès en 1904.

Fils aîné d’Henry Joseph, Jacob Joseph laisse lui aussi sa marque à Montréal. Avec son frère Jesse, il contribue à la mise en service du premier chemin de fer au Canada, le Chemin de fer Champlain et Saint-Laurent. Il participe également à l’installation des premières lignes télégraphiques au Canada. Au cours de sa vie active, il agit notamment à titre d’associé de la Newfoundland Telegraph Company, de président de la Montreal Elevating Company et de vice-président du Bureau de commerce de Montréal. On se souviendra de lui pour ses œuvres philanthropiques et son soutien à l’égard de nombreuses organisations culturelles québécoises.

Également natif de Berthier, Abraham Joseph s’installe à Québec en 1936, où il réside jusqu’à son décès en 1886. En plus d’avoir pris la relève de son père après la mort de ce dernier en 1832, Abraham Joseph occupe divers postes prestigieux au cours de sa carrière. Il œuvre notamment à titre de président du Bureau de commerce de Québec, d’administrateur de la Banque Nationale et de membre du conseil municipal de Québec. En 1956, il devient vice-consul de Belgique à Québec. Quelques années plus tard, il tente en vain d’accéder à la mairie de Québec, après quoi il décide de se retirer définitivement de la scène politique.

Sources :

Sack, B. G. (1945), History of the Jews in Canada: Volume I, Montréal, Canadian Jewis Congress

Hart Arthur (2010), The Jew in Canada, Montréal, Now and Then Books.

http://www.biographi.ca/en/bio/hayes_moses_judah_9E.html.

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0011_0_10275.html

-

Crédits Photo : Skoll Foundation

Crédits Photo : Skoll Foundation

Jeffrey Skoll

Originaire de Montréal, Jeffrey Skoll est un cyberentrepreneur, un producteur de film, un philanthrope et un militant basé aux États-Unis.

Jeffrey Skoll naît à Montréal en 1965. À l’aube de l’âge adulte, il finance ses études de premier cycle à l’Université de Toronto en travaillant comme pompiste. Après avoir obtenu une maîtrise de l’Université Stanford en administration des affaires, il devient à la fois le premier président et le premier employé à temps complet de l’entreprise eBay. Jeffrey Skoll deviendra milliardaire peu de temps après l’entrée en bourse de l’entreprise en 1998.

En 2001, le Montréalais crée la Skoll Foundation, un organisme qui, grâce à la collaboration de plus de 70 ONG internationales, soutient notamment l’accès aux soins de santé, la création d’emploi, la lutte aux changements climatiques et le développement des énergies renouvelables partout dans le monde. Jeffrey Skoll est l’une des vingt personnes sur terre ayant offert plus d’un milliard de dollars à divers organismes de bienfaisance. Il ainsi contribué, entre autres, à la construction de systèmes d’irrigation en Afrique et à la mise sur pied d’établissements venant en aide aux jeunes en difficulté. À titre de seul signataire canadien du Giving Pledge (Promesse de don), une campagne philanthropique lancée par Bill Gates et Warren Buffet en 2010, Jeffrey Skoll a déjà donné plus de la moitié de sa fortune à des causes louables. Ce dernier soutient ne vouloir conserver que 5 % de ses actifs. En reconnaissance de son extraordinaire générosité, il a été nommé officier de l’Ordre du Canada en 2011.

L’engagement de Jeffrey Skoll envers la justice sociale se manifeste également par l’entremise de Participant Media, la compagnie de production qu’il a fondée au début des années 2000. Gagnante de plusieurs prix prestigieux, celle-ci a produit des dizaines de films, incluant He Named Me Malala, Food Inc., Fast Food Nation, Citizen Four et An Inconvenient Truth. Participant Media a récemment conclu un partenariat avec l’entreprise montréalaise Cineflix Media dans le but de créer une programmation pertinente sur le plan social. Jeffrey Skoll est en outre le créateur du Skoll Centre for Social Entrepreneurship, un groupe de réflexion international basé à l’Université Oxford.

Les efforts de Jeffrey Skoll visant à promouvoir la paix et la prospérité partout dans le monde lui ont valu de nombreuses récompenses, dont le Prix du leadership John W. Gardner et le prix Jefferson décerné au citoyen américain s’étant le plus illustré en matière de service public. En 2012, les organisateurs du Gotham Independent Film Awards ont honoré Jeffrey Skoll pour l’ensemble de sa carrière.

Sources :

http://www.forbes.com/profile/jeffrey-skoll/

http://www.theglobeandmail.com/news/national/meet-the-canadian-billionaire-whos-giving-it-all-away/article4209888/

https://www.youtube.com/watch?v=-3EP_NFE10s

https://www.youtube.com/watch?v=VXwBfZrv_po

http://www.ted.com/talks/jeff_skoll_makes_movies_that_make_change

http://mrfcj.org/about/iac/jeff-skoll.html

-

2012 – TEDx Montréal.Crédits Photo : EvaBlue

2012 – TEDx Montréal.Crédits Photo : EvaBlue -

2016 – Joe Schwarcz à la Conférence Cusp.Crédits Photo : La Conférence Cusp

2016 – Joe Schwarcz à la Conférence Cusp.Crédits Photo : La Conférence Cusp -

Crédits Photo : Canadian Jewish News

Crédits Photo : Canadian Jewish News -

Joe Schwarcz lors d’une conférence à la Trafalgar School for Girls.Crédits Photo : Domaine publique

Joe Schwarcz lors d’une conférence à la Trafalgar School for Girls.Crédits Photo : Domaine publique -

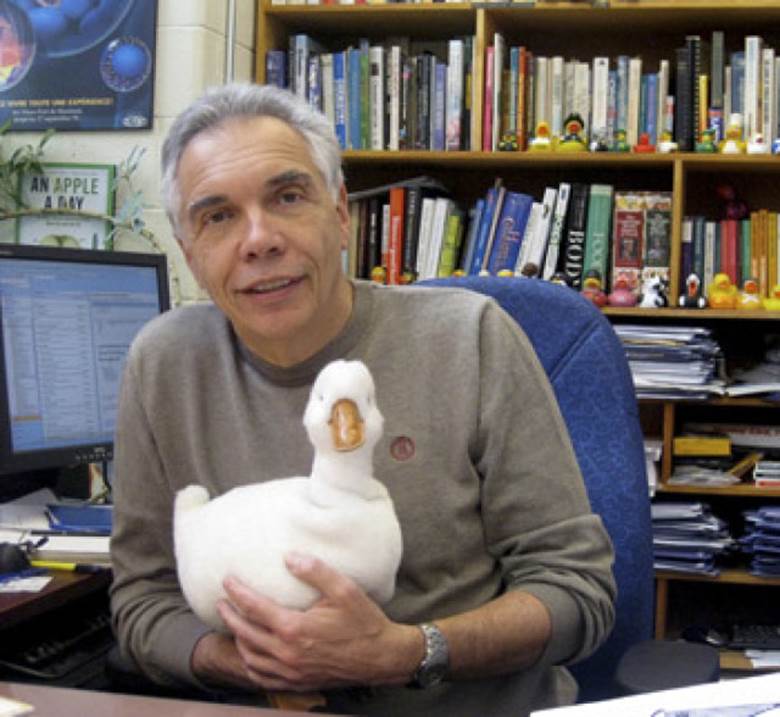

Crédits Photo : McGill Office for Science and Society

Crédits Photo : McGill Office for Science and Society -

Joe Schwarcz à la bibliothèque de Côte-Saint-Luc.Crédits Photo : Bibliothèque de Côte-Saint-Luc

Joe Schwarcz à la bibliothèque de Côte-Saint-Luc.Crédits Photo : Bibliothèque de Côte-Saint-Luc

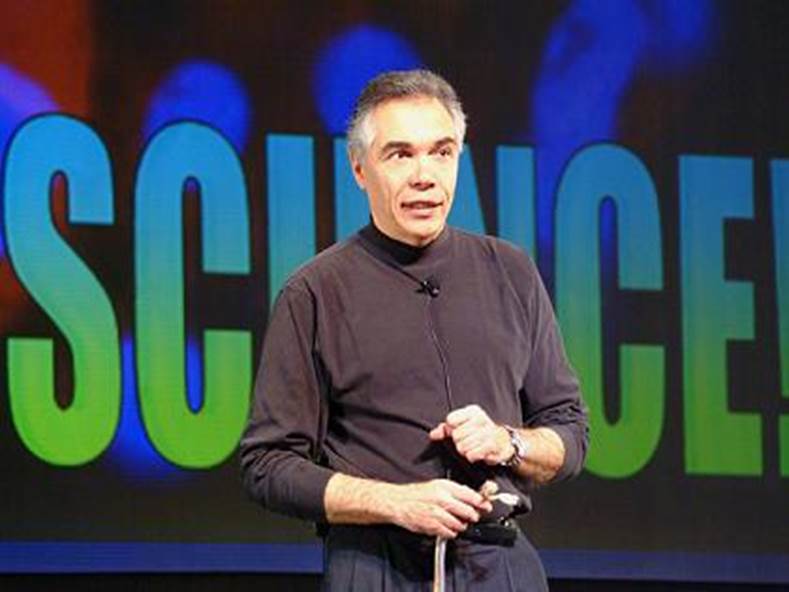

Joe Schwarcz

Directeur fondateur de l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill, Joe Schwarcz est reconnu pour sa démystification de données scientifiques erronées.

Né à Sopron en Hongrie, Joseph Schwarcz (affectueusement surnommé Dr Joe) est fasciné par la magie depuis sa tendre enfance. Très tôt, il voit en elle un grand potentiel pour faire rêver et enseigner. Il obtient son doctorat en chimie de l’Université McGill, où il travaille depuis. Déterminé à réfuter les idées préconçues – et souvent très coûteuses – concernant la chimie et la médecine, il s’est forgé une réputation de pourfendeur de charlatans.

En 2011, l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill reçoit un don de 5,5 millions de dollars du philanthrope Lorne Trottier pour faire progresser son travail de promotion de l’éducation scientifique et de la pensée critique. Ce don est considéré comme le plus important de l’histoire canadienne. Pour monsieur Trottier, Joseph Schwarcz est le « Carl Sagan du Canada ».

Auteur de plus d’une douzaine de livres, Joseph Schwarcz anime également une émission de télévision, écrit une chronique hebdomadaire dans un journal, tient des consultations publiques et donne des conférences. M. Schwarcz réfute la prétendue valeur médicale des baies d’açaï, des lavements au café en guise de traitement contre le cancer ainsi que des produits de désintoxication et de beauté. Il s’attaque même aux renseignements nutritionnels offerts par McDonald’s.

Joseph Schwarcz a reçu de nombreux prix, notamment la médaille McNeil de la Société royale du Canada, le prestigieux prix Grady-Stack de la Société de chimie des États-Unis, la médaille Sandford Fleming du Royal Canadian Institute, le prix Purvis de la Société de l’industrie chimique et la médaille de Montréal octroyée par l’Institut de chimie du Canada. Il est également membre de l’American Chemical Society, de l’Institute of Food Technologies et du Centre de prévention du cancer (CPC). Il copréside le forum sur la nutrition dans le traitement de la maladie inflammatoire de l’intestin et préside le conseil de rédaction du Canadian Chemical News.

Sources :

http://www.macleans.ca/society/health/who-you-gonna-call/

http://www.cbu.ca/alumni/honorary-degree-recipients/joseph-a-schwarcz/

http://www.cjnews.com/living-jewish/jewish-learning/joe-schwarcz-making-science-palatable-without-trivializing

https://vimeo.com/155613132

-

Reportage photographique sur le Bain Schubert (maintenant piscine Schubert – 3950, boulevard Saint-Laurent), construit en 1932.Crédits Photo : Archives de la Ville de Montréal

Reportage photographique sur le Bain Schubert (maintenant piscine Schubert – 3950, boulevard Saint-Laurent), construit en 1932.Crédits Photo : Archives de la Ville de Montréal -

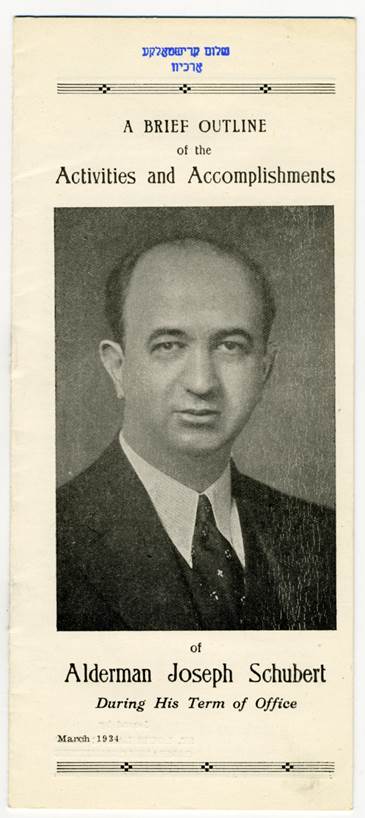

Prospectus électoral de Joseph Schubert, vers 1934.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Prospectus électoral de Joseph Schubert, vers 1934.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

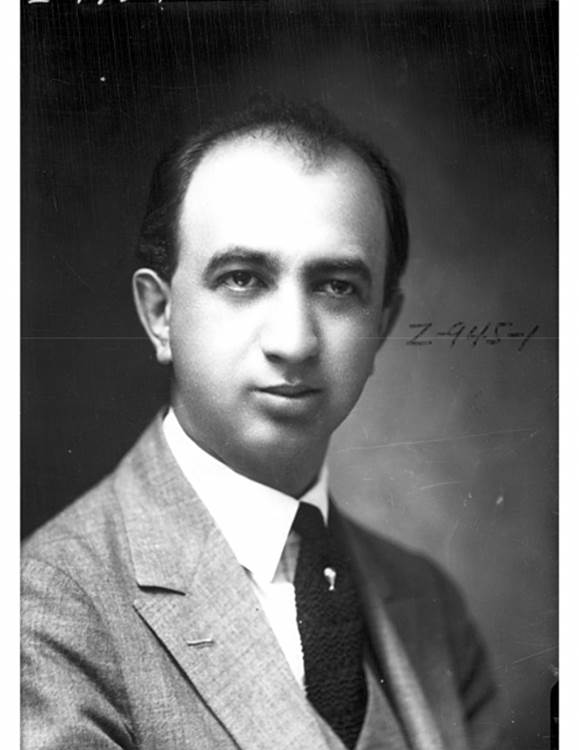

Joseph Schubert en 1928.Crédits Photo : Archives de la Ville de Montréal

Joseph Schubert en 1928.Crédits Photo : Archives de la Ville de Montréal -

1924 – Joseph Schubert (troisième à partir de la droite) et les commissaires de l’école Gouin.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

1924 – Joseph Schubert (troisième à partir de la droite) et les commissaires de l’école Gouin.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Prospectus électoral de Joseph Schubert, vers 1934.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Prospectus électoral de Joseph Schubert, vers 1934.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Joseph Schubert

Joseph Schubert a été à la fois un dirigeant syndical, un réformateur en matière de santé publique et un conseiller municipal bien en vue à Montréal. Durant les années 1920 et 1930, il a défendu les intérêts des downtowners, une communauté montréalaise d’immigrants juifs fraîchement établie dans la métropole.

Originaire de Roumanie, Joseph Schubert commence à travailler comme tailleur de pantalons peu de temps après son arrivée à Montréal. Au cours des années suivantes, il occupe rapidement des postes importants au sein des syndicats, de la communauté juive et du conseil municipal.

Ardent défenseur des droits des travailleurs, Joseph Schubert dénonce l’exploitation des ouvriers du vêtement avant de devenir secrétaire du Cloak Presser’s Union, le syndicat de l’industrie du manteau. À l’époque, les syndicats de ce secteur sont pour la plupart des organisations juives mises sur pied par des immigrants d’Europe de l’Est, qui s’inspirent de la pensée des socialistes du Bund, le syndicat général des travailleurs juifs d’Europe de l’Est. Par ailleurs, ces syndicalistes sont également influencés par le Workmen’s Circle, une organisation yiddishiste fondée aux États-Unis par des Juifs faisant la promotion des valeurs associées à la culture yiddish. Au début du XXe siècle, de nombreux conflits de travail opposent les propriétaires juifs des usines de confection, les uptowners, aux travailleurs juifs issus de l’immigration, les downtowners. Lors de la grève de 1912 de la Clothing Manufacturers’ Association of Montreal (l’Association des fabricants de vêtements de Montréal), Joseph Schubert participe à la négociation d’un compromis entre les deux parties afin de faire passer la semaine de travail de 55 heures à 49 heures.

Élu à l’Hôtel de Ville de Montréal en 1924 pour représenter la circonscription électorale de Saint-Louis, dont la plupart des électeurs sont de confession juive, Joseph Schubert se bat pour faire valoir les droits des travailleurs durant les quinze années que durera son mandat. L’un de ses plus grands accomplissements est l’instauration de la journée de travail de huit heures et du salaire minimum de 50 cents l’heure pour les employés municipaux. Au cours d’une grève décrétée en 1925, M. Schubert dément vigoureusement la rumeur selon laquelle les grévistes sont tous des Juifs. Son intervention vise alors à contrer l’antisémitisme qui a pour objectif de discréditer les efforts des travailleurs.

Socialiste, Joseph Schubert prône l’augmentation des taxes et des impôts afin d’améliorer la prestation des services sociaux, une position partagée par très peu d’électeurs. Il doit en outre combattre les rumeurs selon lesquelles il sympathise avec des communistes. En fait, ces allégations proviennent, d’une part, du fait qu’il se porte à la défense de Juifs russes s’étant vu refuser l’accès au Canada en raison de leur prétendue allégeance communiste, et, d’autre part, de sa charge en tant qu’unique représentant du Parti ouvrier au conseil municipal de Montréal. Malgré ces accusations, Joseph Schubert continue de recevoir l’appui de la population, ce qui lui permet de diriger l’opposition officielle face à la puissante administration libérale de 1924 à 1930. Il critique vivement entre autres les liens apparents du parti au pouvoir avec la pègre.

Au cours des années 1920, M. Schubert est appelé à se prononcer sur la question des écoles juives. Le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau le nomme en effet parmi les représentants juifs siégeant au comité chargé d’examiner l’éducation des enfants catholiques, protestants et juifs. Au terme de cet exercice, le conseiller municipal montréalais se prononce en faveur d’un réseau d’écoles juives séparé.

Durant son mandat à titre de conseiller municipal, M. Schubert aborde le problème de la propagation des maladies causée par le surpeuplement et l’insalubrité dans les usines. Pendant la Grande Dépression, il est chargé de présenter un rapport sur le chômage et la distribution de l’aide sociale partout en Amérique du Nord. Son constat touche une corde sensible : les dépenses gouvernementales associées à la santé publique de Montréal sont, toutes proportions gardées, les plus faibles en Amérique du Nord. Cette situation est une véritable source d’embarras pour l’administration municipale, qui se rend compte que la métropole québécoise détient les taux les plus élevés de mortalité infantile et de tuberculose du continent. Le rapport de M. Schubert donne lieu à la mise sur pied d’une commission d’enquête sur la santé publique. Au terme de la Commission, le célèbre défenseur des droits des travailleurs contribue à établir des mesures visant à prévenir la propagation de maladies sur le territoire montréalais. Il fait ainsi construire, en 1931, un bain public pour les familles d’immigrants qui n’ont pas accès à l’eau chaude. Situé à l’angle de la rue Bagg et du boulevard Saint-Laurent, cet établissement est aujourd’hui une piscine publique appelée le Bain Schubert.

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Sources :

http://imjm.ca/location/1020

http://www.cjhn.ca/permalink/38718

http://www.imtl.org/montreal/building/Bains-Schubert.php