Auteur/autrice : Lucio Chachamovich

-

Angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine, Montréal, vers 1905. M. John N. Mappin. MP-1978.207.1.22.Crédits Photo : © Musée McCord, Montréal

Angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine, Montréal, vers 1905. M. John N. Mappin. MP-1978.207.1.22.Crédits Photo : © Musée McCord, Montréal

Main

S’il y a un endroit en particulier qui est associé à l’histoire juive de Montréal, c’est bien le boulevard Saint-Laurent.

Artère emblématique de la métropole depuis le début du XVIIIe siècle, la Main représente depuis plus de cent ans l’élan des populations immigrantes et en particulier la vitalité de la communauté juive.

Les premières personnes d’origine juive arrivent sans doute sur les lieux assez tôt, mais dès les années 1900, une grande concentration de synagogues, d’institutions communautaires et de restaurants cachers se fait sentir sur la Main, à laquelle s’ajoute une variété de théâtres et de cinémas yiddish. C’est là aussi que l’on trouve entre les deux guerres la plupart des usines où travaillent les ouvriers juifs de l’industrie textile, sans oublier les presses du Keneder Adler (L’Aigle canadien), le quotidien yiddish de Montréal. Pendant presque un demi-siècle, cette langue est d’ailleurs la plus parlée sur le boulevard Saint-Laurent et la troisième en importance dans la ville après le français et l’anglais.

Plusieurs personnalités juives célèbres grandissent ou résident dans le secteur au cours de leur carrière, dont l’écrivain Mordecai Richler, le chansonnier Leonard Cohen et la syndicaliste Léa Roback. Au fil du temps, les populations juives de Montréal se sont déplacées beaucoup plus à l’ouest dans la ville.

Aujourd’hui, il reste peu de traces sur la Main de leur présence historique. N’empêche que dans l’esprit du grand public, le boulevard Saint-Laurent conserve toujours une couleur juive prononcée, ne serait-ce que parce qu’on y trouve encore les bagels et le smoked meat les plus réputés en ville.

-

1985 – Louis Muhlstock reçoit le prix H. M. Caiserman au Congrès juif canadien des mains de Ghitta Caiserman-Roth, artiste renommée et fille de H. M. Caiserman.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

1985 – Louis Muhlstock reçoit le prix H. M. Caiserman au Congrès juif canadien des mains de Ghitta Caiserman-Roth, artiste renommée et fille de H. M. Caiserman.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

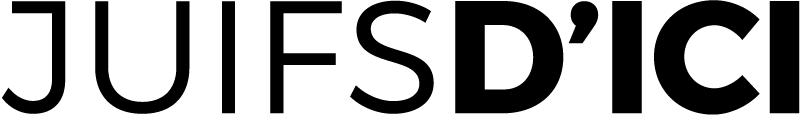

1967 – Stanley Lewis et Louis Muhlstock admirent des sculptures lors d’une exposition à l'Hôpital général juif de Montréal.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

1967 – Stanley Lewis et Louis Muhlstock admirent des sculptures lors d’une exposition à l'Hôpital général juif de Montréal.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

1977 – Croquis de Louis Muhlstock réalisé par Lou Seligson du Canadian Jewish News.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

1977 – Croquis de Louis Muhlstock réalisé par Lou Seligson du Canadian Jewish News.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Ghitta Caiserman-Roth en compagnie de Louis Muhlstock (à gauche), vers 1955.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Ghitta Caiserman-Roth en compagnie de Louis Muhlstock (à gauche), vers 1955.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Louis Muhlstock

Louis Muhlstock était un illustre peintre et dessinateur québécois d’origine galicienne. Il était reconnu pour ses peintures illustrant la vie quotidienne des marginaux montréalais durant la Grande Dépression.

Natif de Narajow en Galicie (aujourd’hui Narayiv en Ukraine), Louis Muhlstock n’a que sept ans lorsqu’il immigre au Canada en 1911. Sept ans plus tard, il entreprend des études au Monument-National avant d’être admis à l’Art Association of Montreal, puis à l’École des Beaux-Arts de Montréal. Il présente sa première exposition à l’Académie royale des arts du Canada en 1925. En 1928, le jeune peintre traverse l’océan afin de poursuivre sa formation dans la Ville lumière. Il fréquente alors l’atelier du professeur Louis Biloul, en plus de réaliser de nombreuses esquisses à l’Académie de la Grande Chaumière, célèbre école parisienne où les légendaires Amedeo Modigliani et Jean-Paul Riopelle ont également étudié. De retour à Montréal en 1931, Louis Muhlstock devient artiste professionnel à temps plein.

Au fil des ans, Louis Muhlstock se forge une notoriété enviable, notamment grâce à la profonde humanité qui émane de ses compositions. L’omniprésence de la Grande Dépression se reflète particulièrement dans l’austérité de ses premières toiles. Au début des années 1930, Louis Muhlstock produit plusieurs portraits de personnes hospitalisées. Paranka (1932) demeure encore à ce jour l’une de ses œuvres les plus émouvantes. Il s’agit du portrait d’une patiente aveugle en phase terminale. Plus tard au cours de sa carrière, Louis Muhlstock se met à peindre des pièces vides et des édifices abandonnés afin de symboliser l’angoisse existentielle. Il continuera à peindre avec passion et ardeur jusqu’à sa mort en 2001.

Louis Muhlstock était membre de la Société canadienne des arts graphiques, du Groupe des Peintres canadiens, de la Société d’art contemporain, de la Fédération des artistes canadiens et de la Société canadienne des aquarellistes. Titulaire d’un doctorat honorifique de l’Université Concordia, il a également été nommé officier de l’Ordre du Canada en 1991 et chevalier de l’Ordre du Québec en 1998.

Sources :

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Muhlstock

https://www.gallery.ca/en/see/collections/artist.php?iartistid=3890

https://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=286

-

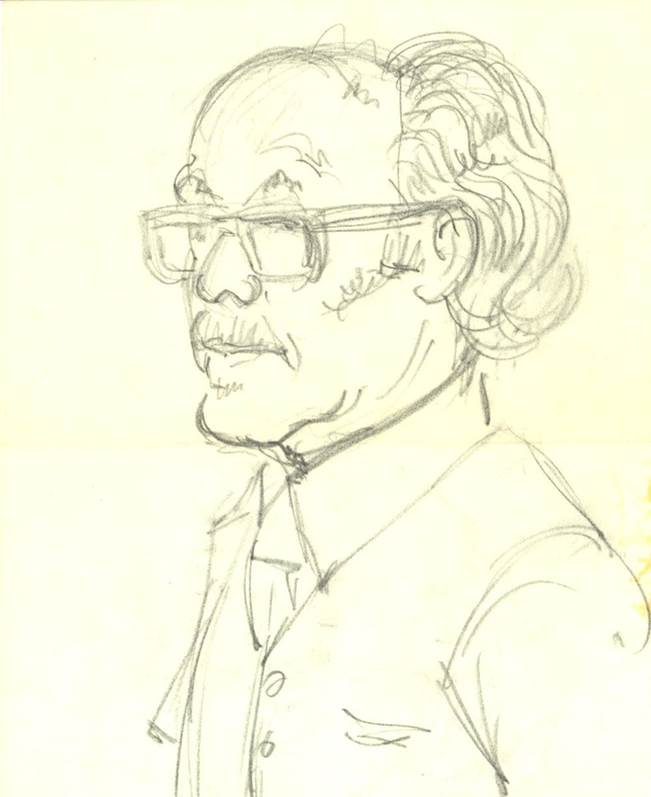

De droite à gauche : Otto Joachim (à l’alto) et les autres membres fondateurs du Quatuor à cordes de Montréal (1955) : son frère Walter (violoncelle) et les violonistes Mildred Goodman et Hyman Bress.Crédits Photo : E.D. Bermingham Reg’d

De droite à gauche : Otto Joachim (à l’alto) et les autres membres fondateurs du Quatuor à cordes de Montréal (1955) : son frère Walter (violoncelle) et les violonistes Mildred Goodman et Hyman Bress.Crédits Photo : E.D. Bermingham Reg’d -

Walter Joachim à Montréal pendant les années 1990.Crédits Photo : Les Prix du Québec

Walter Joachim à Montréal pendant les années 1990.Crédits Photo : Les Prix du Québec -

Otto JoachimCrédits Photo : The Métropolitain

Otto JoachimCrédits Photo : The Métropolitain

Otto et Walter Joachim

Otto et Walter Joachim étaient des musiciens et compositeurs de renom. D'origine allemande, ils ont immigré au Canada, où ils sont devenus des piliers de la scène culturelle montréalaise.

Natifs de Düsseldorf, les frères Joachim commencent très tôt à apprendre le violon. Lorsque les nazis accèdent au pouvoir en 1934, Otto Joachim fuit l’Allemagne et se réfugie en Asie. Il se rend d’abord à Singapour, puis en Chine, l’un des rares pays ouverts aux Juifs durant la guerre. À Shanghai, il fait la connaissance de celle qui deviendra son épouse, la Berlinoise Ellen Dieneman. De cette union naîtra un fils, nommé Davis. En 1949, la famille Joachim décide de partir au Brésil. Ils s’y rendent via l’Amérique du Nord. Lors d’une escale à Montréal, le côté européen de la métropole québécoise séduit à ce point Otto Joachim qu’il décide d’y poser bagages. Pendant ce temps, son frère Walter a passé les années 1930 à se produire en spectacle. Ceux-ci l’ont mené en Europe et en Asie en compagnie d’un groupe de musiciens. En 1952, il décide lui aussi de s’installer au Canada.

Durant les années 1950, Otto et Walter Joachim commencent à faire leur marque à Montréal. Ils intègrent l’Orchestre symphonique de Montréal et l’Orchestre de chambre McGill (Otto à titre de violoniste solo et Walter en tant que violoncelliste solo) en plus de cofonder le Quatuor à cordes de Montréal. Otto Joachim composera plus tard Katimavik, un morceau électroacoustique commandé par le Pavillon canadien de l’Expo 67.

En 1956, Otto Joachim commence à enseigner à l’Université McGill et inaugure son propre laboratoire de recherche sur la musique électroacoustique. Après des années à mener des expériences sur le son et ses propriétés, il devient l’une des figures de proue du mouvement d’avant-garde du modernisme musical. De son côté, atteint de la maladie de Parkinson, Walter Joachim voit son état de santé se détériorer progressivement. Il se tourne de plus en plus vers le milieu académique, enseignant dans de nombreux établissements de renom, dont le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, l’Université McGill et le Centre d’arts d’Oxford.

Au cours de leur carrière respective, les frères Joachim seront tour à tour nommés chevaliers de l’Ordre du Québec (Walter en 1992 et Otto en 1993). Otto Joachim deviendra membre honoraire de la Communauté électroacoustique canadienne en plus de recevoir le Grand Prix Paul-Gilson ainsi que le Prix de musique Calixa-Lavallée. L’Université Concordia lui décernera un doctorat honorifique et donnera son nom à un studio de musique électroacoustique. Walter Joachim sera quant à lui fait membre de l’Ordre du Canada et lauréat du Prix Denise Pelletier.

Sources :

https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Joachim_(composer)

http://www.scena.org/lsm/sm16-3/sm16-3_joachim_en.html

http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/joachim-walter/

-

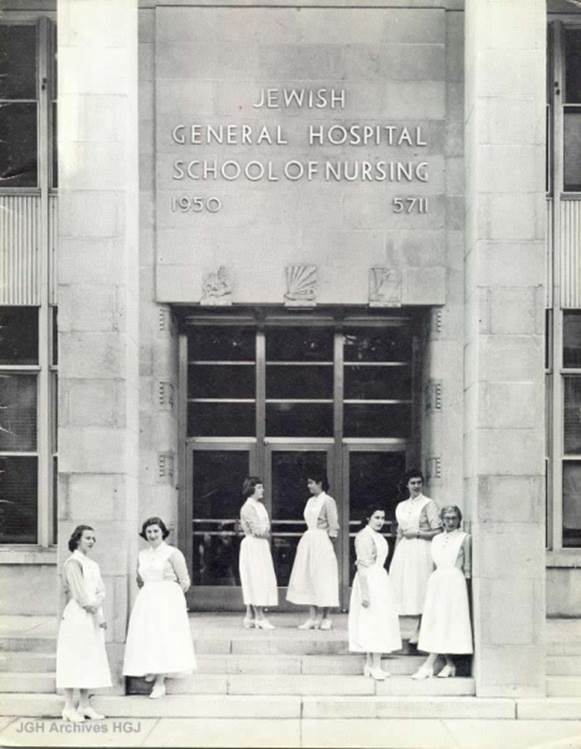

1951 – Inauguration de l'École d'infirmières. Cette photographie vient d'un dépliant promotionnel pour la nouvelle École d'infirmières de l'Hôpital général juif.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ

1951 – Inauguration de l'École d'infirmières. Cette photographie vient d'un dépliant promotionnel pour la nouvelle École d'infirmières de l'Hôpital général juif.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ -

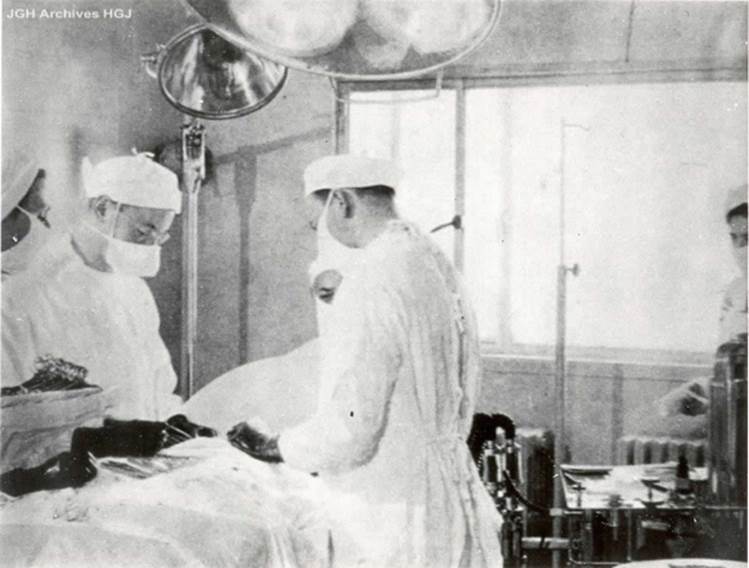

Des chirurgiens à l’œuvre dans l’une des premières salles d’opération de l’Hôpital général juif à avoir ouvert leurs portes.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ

Des chirurgiens à l’œuvre dans l’une des premières salles d’opération de l’Hôpital général juif à avoir ouvert leurs portes.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ -

Deux infirmières prennent soin d’un bébé dans la pouponnière de l’Hôpital général juif pendant les années 1950.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Deux infirmières prennent soin d’un bébé dans la pouponnière de l’Hôpital général juif pendant les années 1950.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

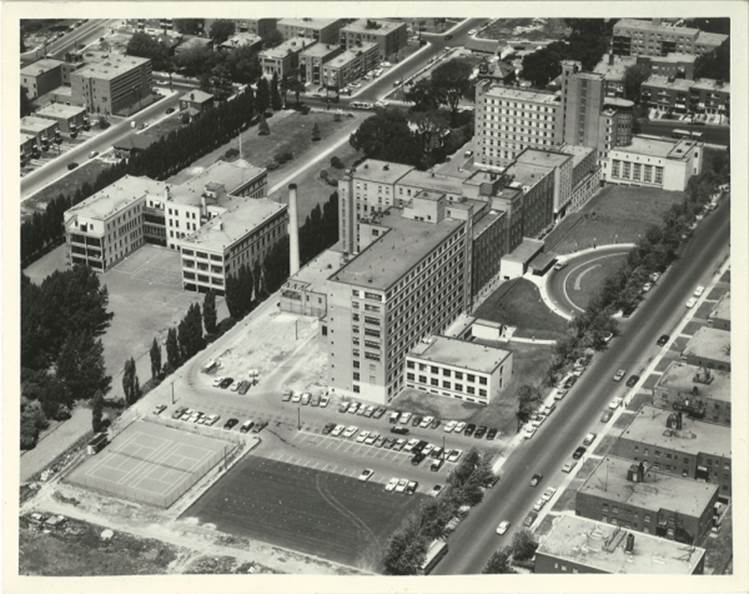

Vue aérienne de l’Hôpital général juif, pendant les années 1950.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Vue aérienne de l’Hôpital général juif, pendant les années 1950.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

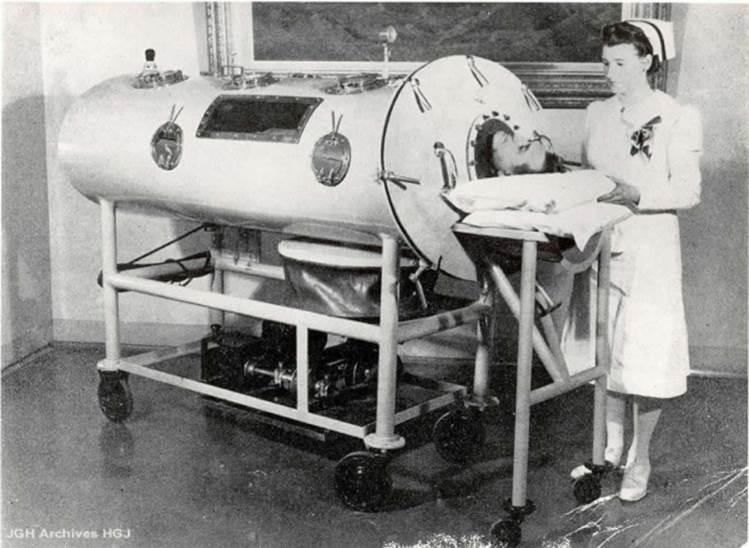

Une infirmière prend soin d’un patient étendu dans un « poumon d'acier », un appareil servant à soutenir la capacité respiratoire des patients, durant les années 1940 ou 1950.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ

Une infirmière prend soin d’un patient étendu dans un « poumon d'acier », un appareil servant à soutenir la capacité respiratoire des patients, durant les années 1940 ou 1950.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ -

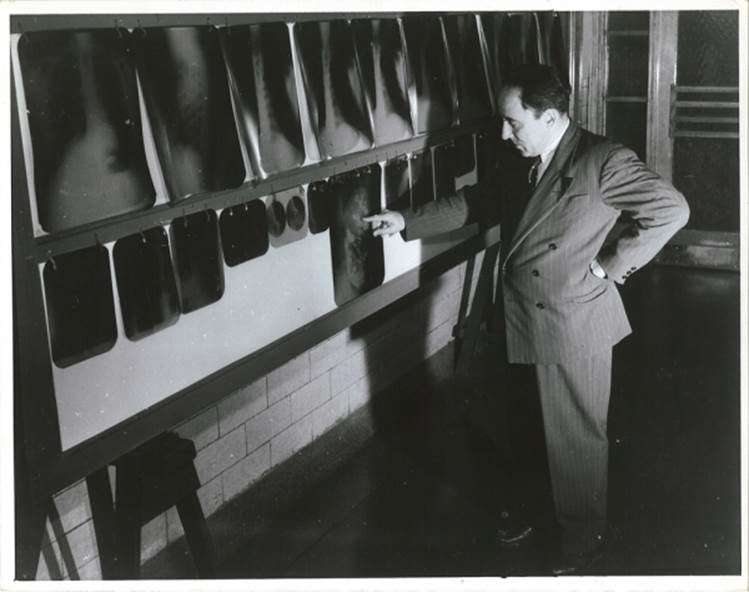

Un homme non identifié examine des radiographies à l’Hôpital général juif pendant les années 1940.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Un homme non identifié examine des radiographies à l’Hôpital général juif pendant les années 1940.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

1931 – Horace Cohen, Allan Bronfman, le Rabin Herman Abramowitz, le gouverneur général Earl Bessborough et Joseph Levinson père lors de la cérémonie d'inauguration des travaux de l’Hôpital général juif.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

1931 – Horace Cohen, Allan Bronfman, le Rabin Herman Abramowitz, le gouverneur général Earl Bessborough et Joseph Levinson père lors de la cérémonie d'inauguration des travaux de l’Hôpital général juif.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

22 septembre 1929 – Assemblée citoyenne spéciale regroupant plus de 3 000 personnes à l’Hôtel Mont-Royal. Une campagne d’un million de dollars visant à amasser des promesses de dons et à donner le coup d'envoi de la construction de l’Hôpital général juif est alors inaugurée par la communauté juive de Montréal.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ

22 septembre 1929 – Assemblée citoyenne spéciale regroupant plus de 3 000 personnes à l’Hôtel Mont-Royal. Une campagne d’un million de dollars visant à amasser des promesses de dons et à donner le coup d'envoi de la construction de l’Hôpital général juif est alors inaugurée par la communauté juive de Montréal.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ -

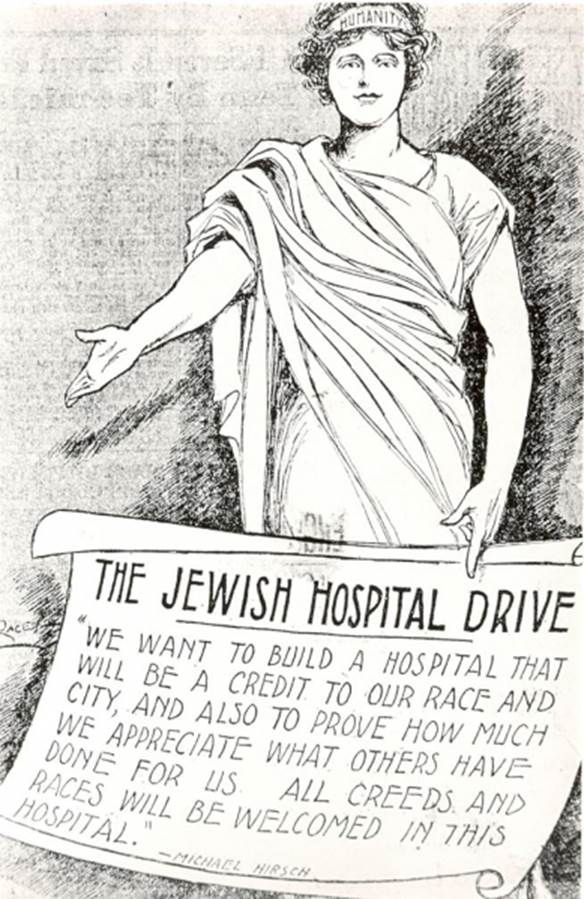

Publiée par le Montreal Daily Star le 23 septembre 1929, cette caricature représente la déesse de l’humanité tenant une affiche sur laquelle figure une citation de Michael Hirsch sur l’objectif de fonder l’HGJ. M. Hirsch était le coprésident du comité de la campagne de financement en 1929.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ

Publiée par le Montreal Daily Star le 23 septembre 1929, cette caricature représente la déesse de l’humanité tenant une affiche sur laquelle figure une citation de Michael Hirsch sur l’objectif de fonder l’HGJ. M. Hirsch était le coprésident du comité de la campagne de financement en 1929.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ -

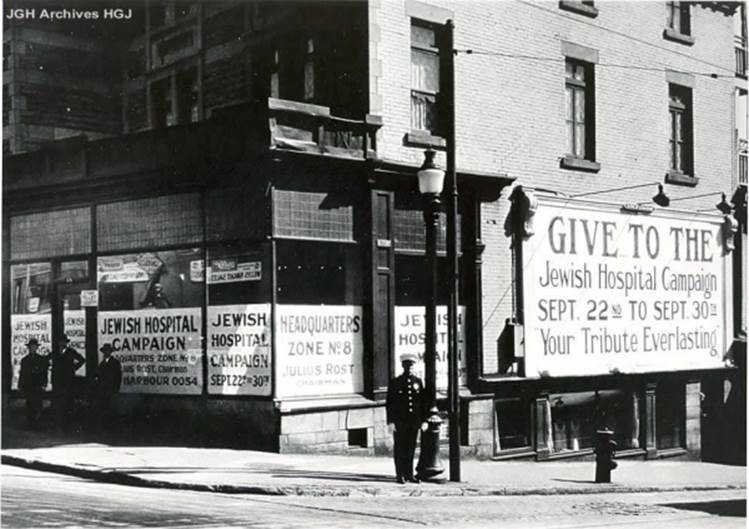

1929 – Des panneaux annonçant la tenue de la campagne de financement apparaissent dans différents quartiers fréquentés par la communauté juive de Montréal.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ

1929 – Des panneaux annonçant la tenue de la campagne de financement apparaissent dans différents quartiers fréquentés par la communauté juive de Montréal.Crédits Photo : © JGH Archives HGJ

Hôpital général juif

Lors de son inauguration en octobre 1934, peu de gens auraient pu imaginer que l’Hôpital général juif (HGJ) figurerait un jour au nombre des établissements de santé les plus importants, les plus achalandés et les plus renommés du Québec.

L’histoire de l’Hôpital remonte aux années 1880, au moment où des millions de Juifs d’Europe de l’Est et de Russie cherchant à fuir les persécutions antisémites trouvent refuge dans les grandes villes nord-américaines, incluant Montréal. Malheureusement, la discrimination religieuse est omniprésente dans le Québec de la fin du XIXe siècle, à tel point que les Juifs peinent à recevoir des soins médicaux et à trouver un emploi dans les grands hôpitaux. Ainsi, au cours des décennies qui suivent, alors que la communauté juive connaît une croissance spectaculaire, passant de 5 000 à 20 000 membres, plusieurs petites cliniques juives offrent les soins nécessaires. À la fin des années 1920, il devient toutefois évident que ces établissements aux ressources humaines et matérielles limitées ne peuvent suffire à la tâche.

En quête d’une solution, des leaders juifs montréalais mènent une étude de faisabilité et déterminent qu’une prestation adéquate de soins de santé nécessite la construction d’un hôpital général moderne. En septembre 1929, la proposition de ces visionnaires récolte une approbation unanime à l’occasion d’une réunion rassemblant 3 000 Juifs montréalais.

Ironiquement, à peine un mois plus tard, le financement du projet est sérieusement compromis par l’effondrement des marchés financiers américains et le début de la Grande Dépression. En dépit de la sombre conjoncture économique, la communauté juive montréalaise, qui peut compter sur l’appui du gouvernement du Québec, demeure déterminée à se doter de son propre hôpital. Elle verra finalement toutes les promesses de don se matérialiser, incluant celles obtenues des citoyens les plus modestes.

À l’aube des années 1930, c’est-à-dire bien avant l’ouverture de l’HGJ, les fondateurs de l’établissement conviennent d’un principe qui deviendra (et qui demeure encore aujourd’hui) l’une des pierres d’assise de l’institution montréalaise. Il est unanimement reconnu que le nouvel hôpital accueillerait des patients et des employés de toutes origines religieuses, ethniques, culturelles et linguistiques. Conséquemment, lorsque l’établissement ouvre ses portes en 1934, il compte parmi les premières institutions publiques du système de santé québécois – voire peut-être même la toute première – à adopter une politique officielle non discriminatoire. Cette philosophie exceptionnelle est mise en lumière dans plusieurs discours d’ouverture, incluant ceux du maire de Montréal Camilien Houde, du représentant du premier ministre et du gouverneur général du Canada, Lord Bessborough. Le jour de l’inauguration, le gouverneur général s’adresse à la foule en ces termes : « L’Hôpital général juif est un monument à cet esprit de charité envers vos semblables qui a toujours été la caractéristique des Juifs partout dans le monde. »

Depuis 1934, l’HGJ se montre à la hauteur de la mission déclarée par ses pères fondateurs. En effet, il intègre les plus récentes avancées technologiques à ses traitements médicaux, et son personnel fait preuve de la sensibilité et de la compassion dont les patients ont tant besoin. Au fil des décennies, l’hôpital du quartier multiethnique de Côte-des-Neiges s’est transformé en une véritable plaque tournante en matière de soins de santé. Bien que l’anglais et le français représentent les deux langues les plus couramment parlées au sein de cet hôpital officiellement bilingue, on y entend tous les ans des douzaines de langues étrangères.

En 2015, dans le cadre de la restructuration du réseau québécois de la santé, l’HGJ compte parmi les nombreux établissements de soins de santé et de services sociaux du secteur centre-ouest de la métropole, qui sont réunis pour former le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre‑Ouest-de-l’Île-de-Montréal (également connu sous le nom de CIUSSS du Centre‑Ouest-de-l’Île-de-Montréal).

Au début de 2016, l’établissement inaugure le Pavillon K, une imposante aile de soins intensifs dotée d’équipements ultramodernes. Cette étape importante marque l’aboutissement du projet d’expansion le plus important, le plus ambitieux et le plus complexe de l’histoire de l’HGJ. Le nouveau pavillon abrite maintenant le Service de l’urgence, l’Unité de soins intensifs, l’Unité néonatale de soins intensifs, l’Unité de soins coronariens, le Centre des naissances, de nouvelles salles d’opération ainsi que plusieurs autres unités et services.

Aujourd’hui, à titre d’hôpital d’enseignement de l’Université McGill, il renferme l’un des centres de cancérologie les plus réputés du Québec (le Centre du cancer Segal) de même que l’un des principaux centres de recherche médicale du Canada (l’Institut Lady Davis). Grâce à son personnel composé de plus de 5 100 cliniciens (incluant près de 700 médecins traitants et plus de 1 600 infirmières), l’HGJ gère annuellement plus de 700 000 consultations externes, plus de 84 000 visites à l’urgence et près de 12 000 interventions chirurgicales, en plus de veiller au bon déroulement d’environ 3 700 naissances. En outre, l’établissement bénéficie de l’aide de plus de 1 000 bénévoles.

Grâce à plus de 80 ans d’expérience, à des équipements de pointe et à un personnel hautement qualifié, l’Hôpital général juif joue, aujourd’hui, un rôle de premier plan dans le secteur des soins de santé au Québec.

Liens :

http://jgh.ca/en/HerzlCentennialFilm

-

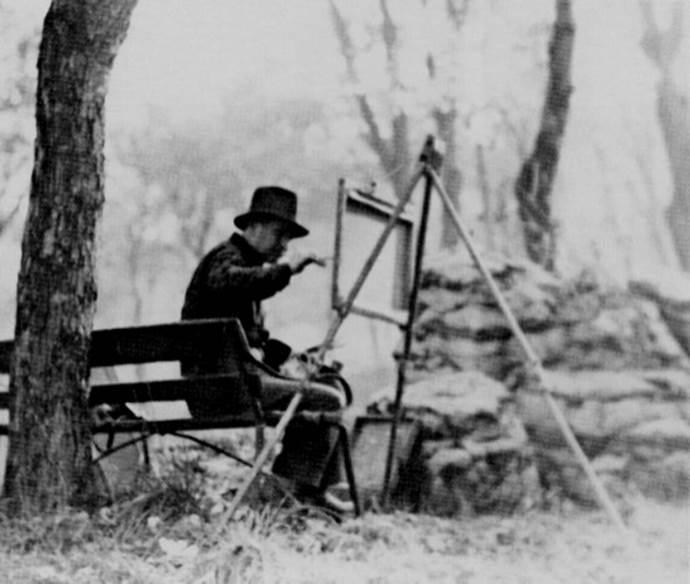

1948 – Sam Borenstein sur le mont Royal.Crédits Photo : Tansky’s Phone Booth

1948 – Sam Borenstein sur le mont Royal.Crédits Photo : Tansky’s Phone Booth -

1944 – Composition en rouge et bleu, huile sur toile, 107x72 cm.Crédits Photo : © Borenstein Estate

1944 – Composition en rouge et bleu, huile sur toile, 107x72 cm.Crédits Photo : © Borenstein Estate -

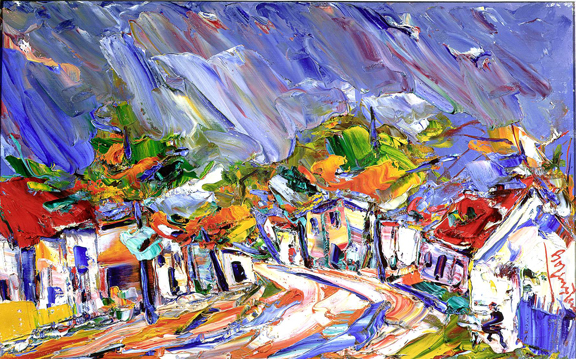

1963 – Scène de rue à Westmount, huile sur toile, 76x102 cm.Crédits Photo : © Borenstein Estate

1963 – Scène de rue à Westmount, huile sur toile, 76x102 cm.Crédits Photo : © Borenstein Estate -

1956 – Sainte-Rose, Québec, huile sur toile, 51x81 cm.Crédits Photo : © Borenstein Estate

1956 – Sainte-Rose, Québec, huile sur toile, 51x81 cm.Crédits Photo : © Borenstein Estate

Sam Borenstein

Sam Borenstein était un célèbre peintre canadien. Il a notamment fait partie des Peintres juifs de Montréal.

Né en Lituanie en 1908, Sam Borenstein immigre au Canada en 1921 en compagnie de son père et de l’une de ses sœurs. Après avoir travaillé comme apprenti chez un commerçant de fourrure à Ottawa, il décroche un emploi dans une usine de vêtements montréalaise. Le soir, il suit des cours de dessin et de sculpture. Bientôt, il décide d’abandonner son emploi afin de se consacrer pleinement à l’art pictural.

Les toiles de Sam Borenstein s’inscrivent dans le courant expressionniste, un mouvement artistique apparu au début du XXe siècle. Son style se compare à celui des grands maîtres Chaim Soutine et Vincent Van Gogh. Sam Borenstein tient sa première exposition à Montréal en 1934. Ses premières toiles, avec leurs couleurs vives et leur énergie débordante, dépeignent la vie à Montréal durant la Grande Dépression. Lors d’un séjour en Bretagne en 1939, Sam Borenstein a l’occasion de voir de ses propres yeux les œuvres de ses mentors. Au cours des années 1940, il voyage dans les Laurentides, où il réalisera la plupart de ses œuvres les plus connues. Si le peintre montréalais est surtout célébré pour ses paysages aux couleurs éclatantes ainsi que pour le mouvement et l’énergie caractéristiques de son trait, ses portraits lui valent également une grande notoriété.

Depuis les années 1960, de nombreuses toiles réalisées par Sam Borenstein ont été exposées à la galerie L’Art Français. En 1992, la fille du peintre canadien a réalisé le documentaire Les couleurs de mon père : un portrait de Sam Borenstein. En 2005, n’ayant rien perdu de leur attrait, les œuvres de M. Borenstein ont fait l’objet d’une exposition au Musée des beaux-arts de Montréal.

Sources :

https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Borenstein

http://www.klinkhoff.ca/artist-sam-borenstein-paintings

http://www.gallery.ca/cybermuse/enthusiast/thirties/artist_e.jsp?iartistid=601

-

Moses Znaimer en 1977.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Moses Znaimer en 1977.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

La chaîne de télévision québécoise spécialisée MusiquePlus a été fondée par Moses Znaimer en 1986.Crédits Photo : Musiqueplus

La chaîne de télévision québécoise spécialisée MusiquePlus a été fondée par Moses Znaimer en 1986.Crédits Photo : Musiqueplus

Moses Znaimer

Moses Znaimer est un magnat des médias canadiens. Actuellement chef de la direction chez Zoomermedia, il a notamment cofondé les célèbres chaînes de télévision MuchMusic et MusiquePlus.

Né à Kulab, au Tadjikistan, de parents lettons et polonais réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale, Moses Znaimer arrive à Montréal en 1948 après un séjour en Allemagne dans un camp pour personnes déplacées. Jeune adulte, il entreprend des études en science politique et en philosophie à l’Université McGill, où il présidera le McGill Debating Union (Club de débat de McGill). Élève brillant, il obtient quelques années plus tard une maîtrise en études gouvernementales de l’Université Harvard.

Moses Znaimer amorce sa carrière dans le domaine de la télédiffusion vers le milieu des années 1960, à la Canadian Broadcasting Corporation (CBC). Il anime alors l’émission de radio Cross Country Checkup, en plus de coanimer l’émission de télévision Take 30 aux côtés d’Adrienne Clarkson.

Sentant ses aspirations limitées par l’environnement corporatif de la CBC, Moses Znaimer quitte le diffuseur public et fonde, avec quelques partenaires, Citytv, une chaîne de télévision sans complexe et contemporaine destinée aux jeunes. En 1981, le conglomérat médiatique torontois CHUM Limited se porte acquéreur de Citytv. Moses Znaimer devient alors vice-président de CHUM et producteur délégué de toute la programmation de Citytv. En 1984, il lance la chaîne MuchMusic avec son collègue John Martin, concrétisant ainsi sa vision d’une chaîne diffusant 24 heures sur 24 des vidéos musicales. MusiquePlus, l’équivalent francophone de MuchMusic, sera lancée à Montréal en 1986. Au cours des années 1990, Moses Znaimer participe au lancement des chaînes Bravo! (1995), Space (1997), CablePulse 24 (1998), Canadian Learning Television, Star!, Drive-In Classics, Fashion Television, BookTelevision, CourtTV Canada, SexTV: The Channel, MuchLOUD et MuchVibe. Après avoir annoncé sa retraite en 2003, M. Znaimer réapparaît en 2005 et fonde ZoomerMedia, son nouvel empire médiatique.

En reconnaissance de sa remarquable contribution à la culture canadienne, Moses Znaimer a notamment reçu le Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène (Prix de la réalisation artistique), en plus d’avoir été admis au sein de l’Ordre de l’Ontario.

Liens :

https://en.wikipedia.org/wiki/Moses_Znaimer

http://www.mosesznaimer.com/

http://www.huffingtonpost.ca/2015/10/18/moses-znaimer-elder-care-canada_n_8314574.html

http://www.blogto.com/city/2012/09/that_time_when_citytv_was_the_street/

https://www.youtube.com/watch?v=WKvs5fyRKu4

https://www.youtube.com/watch?v=jFqQcbV-3e0

-

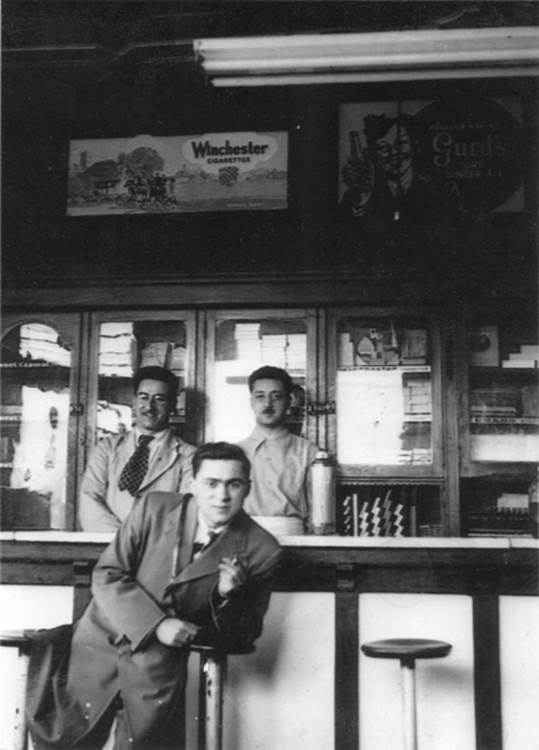

Moe Wilensky (à droite), son frère Archie (à gauche) et un client (au centre), vers 1932.Crédits Photo : La famille Wilensky

Moe Wilensky (à droite), son frère Archie (à gauche) et un client (au centre), vers 1932.Crédits Photo : La famille Wilensky -

Harry Wilensky (à gauche) avec Moe et Sylvia Wilensky dans la tabagie/salon de barbier du 4159, boulevard Saint-Laurent, vers le milieu des années 1920.Crédits Photo : La famille Wilensky

Harry Wilensky (à gauche) avec Moe et Sylvia Wilensky dans la tabagie/salon de barbier du 4159, boulevard Saint-Laurent, vers le milieu des années 1920.Crédits Photo : La famille Wilensky -

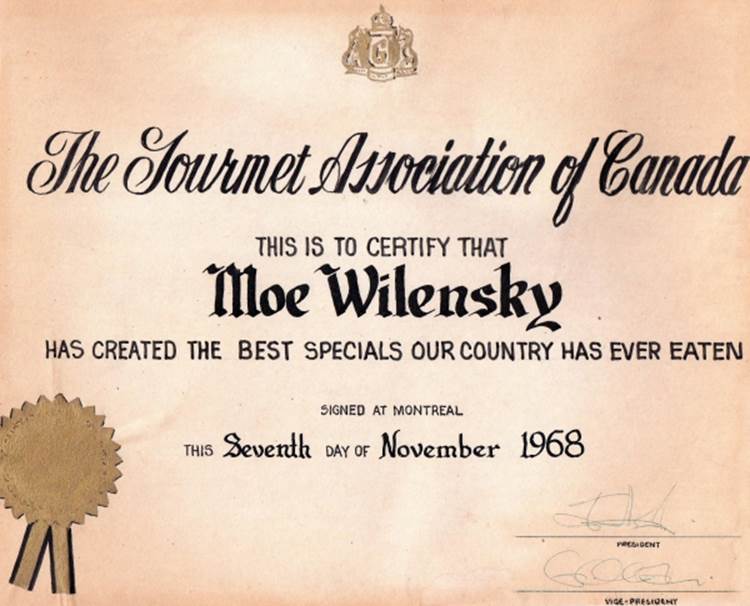

Certificat de la Gourmet Association of Canada.Crédits Photo : La famille Wilensky

Certificat de la Gourmet Association of Canada.Crédits Photo : La famille Wilensky -

1972 – Moe Wilensky (à gauche) et son deuxième fils, Bernard.Crédits Photo : La famille Wilensky

1972 – Moe Wilensky (à gauche) et son deuxième fils, Bernard.Crédits Photo : La famille Wilensky -

Ruth et Moe Wilensky au milieu des années 1970.Crédits Photo : La famille Wilensky

Ruth et Moe Wilensky au milieu des années 1970.Crédits Photo : La famille Wilensky

Wilensky

Fondé en 1932, Wilensky est un casse-croûte du Mile-End réputé pour son « spécial Wilensky », un sandwich composé d’un pain kaiser, de salami frit et de bologne assaisonné à la moutarde. Cette institution représente l’un des derniers bastions de la culture juive de l’Europe de l’Est dans le Mile-End.

À l’instar de nombreux Juifs d’Europe de l’Est, Harry Wilensky, le père de Moe Wilensky, quitte la Russie pour Montréal au début des années 1900. Il ouvre plus tard un petit salon de barbier et dépanneur, qui déménagera plusieurs fois, suivant la migration des Juifs downtowners vers le nord de la Main. Les fils d’Harry, Moe et Archie, se joignent au commerce familial, et Moe convainc Harry de commencer à vendre des sandwichs. En 1932, le magasin déménage au 119, rue Fairmount Ouest, avant de s’installer au coin des rues Fairmount et Saint-Urbain en 1935 et, finalement, à l’angle des rues Fairmount et Clark en 1952, où il est toujours situé. Depuis, peu de choses ont changé chez Wilensky : le décor et la nourriture y sont les mêmes qu’auparavant.

Le casse-croûte Wilensky est immortalisé dans l’œuvre de Mordecai Richler, qui était, durant sa jeunesse, un client régulier du restaurant. Dans son roman intitulé The Apprenticeship of Duddy Kravitz (L’apprentissage de Duddy Kravitz), le célèbre auteur fait référence à ce lieu mythique sous le nom de Moe’s Cigar Store. Certaines scènes du film éponyme ont d’ailleurs été tournées chez Wilensky.

Dans l’histoire juive de Montréal, ce restaurant a une valeur symbolique : il évoque une période au cours de laquelle la population juive immigrante habitait en grande majorité le Mile-End, où elle subsistait grâce à de petits commerces comme celui de Moe Wilensky. Pour beaucoup d’habitants montréalais du début du XXe siècle, les restaurants du Mile-End permettent un premier contact avec la culture juive.

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Sources :

http://imjm.ca/location/1471

http://blogs.villagevoice.com/forkintheroad/2010/11/wilenskys_light.php

http://www.cbc.ca/archives/categories/arts-entertainment/literature/mordecai-richler-was-here/richlers-homecoming.html

http://top2000.ca/wilenskys/index.htm

http://www.canada.com/montrealgazette/columnists/story.html?id=258acefe-3252-4915-a852-ed3ec0d3b778

https://web.archive.org/web/20070629062340/http://www.mcgilldaily.com:80/view.php?aid=1360

http://www.themainmtl.com/2015/07/wilenskys-light-lunch-montreal/

https://www.youtube.com/watch?v=cek6rK5F4EA

-

2000 – Yuli Turovsky dirige l’orchestre de chambre I Musici de Montréal.Crédits Photo : I Musici

2000 – Yuli Turovsky dirige l’orchestre de chambre I Musici de Montréal.Crédits Photo : I Musici

Yuli Turovsky

Natif de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), Yuli Turovsky était un violoncelliste, chef d’orchestre et professeur de musique canadien. Il a notamment fondé et dirigé l’orchestre de chambre I Musici de Montréal.

Yuli Turovsky voit le jour à Moscou en 1939. À sept ans, il commence à jouer du violoncelle à l’École centrale de musique de Moscou. Il fréquente ensuite le Conservatoire de Moscou de 1957 à 1969. Étoile montante de la scène musicale soviétique, il remporte les honneurs du concours national de violoncelle ainsi que le deuxième prix du Festival international de musique du Printemps de Prague. Il deviendra plus tard violoncelliste solo au sein de l’Orchestre de chambre de Moscou.

Pendant les années 1970, Yuli Turovsky et sa famille s’établissent à Montréal. En 1983, il fonde l’orchestre de chambre I Musici de Montréal, qui compte désormais parmi les ensembles classiques les plus connus au Canada. Tandis que sa femme, Eleanora, occupe le poste de premier violon de l’orchestre à cordes de 1983 à 2011, M. Turovsky agit à titre de directeur et de chef d’orchestre jusqu’à ce que la maladie de Parkinson ne l’emporte en 2013.

Au cours de sa carrière, Yuli Turovsky a réalisé plus de 30 enregistrements. Il a pris part à de nombreuses tournées internationales, non seulement comme soliste, mais aussi comme membre du Borodin Trio et de son orchestre à cordes. Il a également été professeur au Conservatoire de musique du Québec à Montréal de 1977 à 1985 et à l’Université de Montréal de 1979 jusqu’au début des années 2010.

Lauréat du prix Opus (pour l’œuvre de toute une vie) du Conseil québécois de la musique en 2012, M. Turovsky a été nommé chevalier de l’Ordre national du Québec en 2010 et a reçu le titre d’officier de l’Ordre du Canada en 2012.

Sources :

http://quebecscene.ca/fr/events/eventdetails.asp?eventid=200

http://snipview.com/q/soviet_emigrants_to_canada

http://imusici.com/hommage-a-yuli-turovsky/

https://en.wikipedia.org/wiki/Yuli_Turovsky

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/yuli-turovsky-emc/

http://www.thestrad.com/cellist-and-conductor-yuli-turovsky-dies/

http://imusici.com/orchestre/l-orchestre-de-chambre/fondateur/

http://www.bach-cantatas.com/Bio/Turovsky-Yuli.htm

http://www.cbc.ca/news/entertainment/montreal-cellist-yuli-turovsky-dies-at-73-1.1409698

http://www.lapresse.ca/arts/musique/201301/15/01-4611522-deces-du-violoncelliste-et-chef-dorchestre-yuli-turovsky.php

-

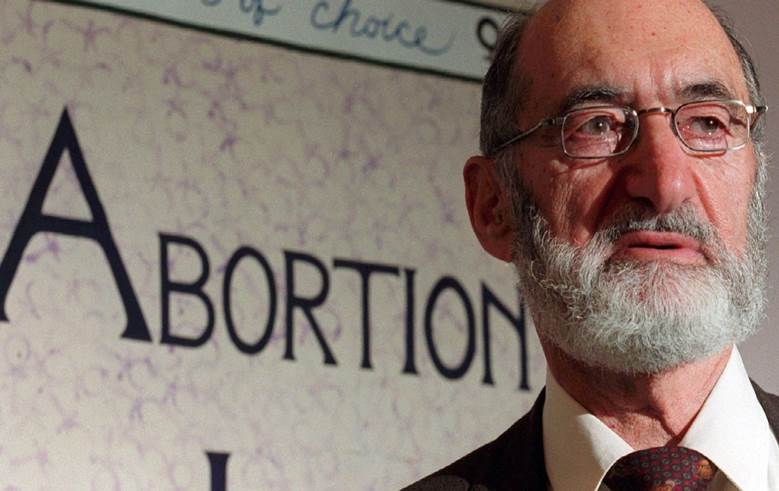

1998 – Henry Morgentaler lors d’une conférence de presse à Toronto soulignant le dixième anniversaire de la décriminalisation de l'avortement par la Cour suprême du Canada.Crédits Photo : La Presse canadienne

1998 – Henry Morgentaler lors d’une conférence de presse à Toronto soulignant le dixième anniversaire de la décriminalisation de l'avortement par la Cour suprême du Canada.Crédits Photo : La Presse canadienne -

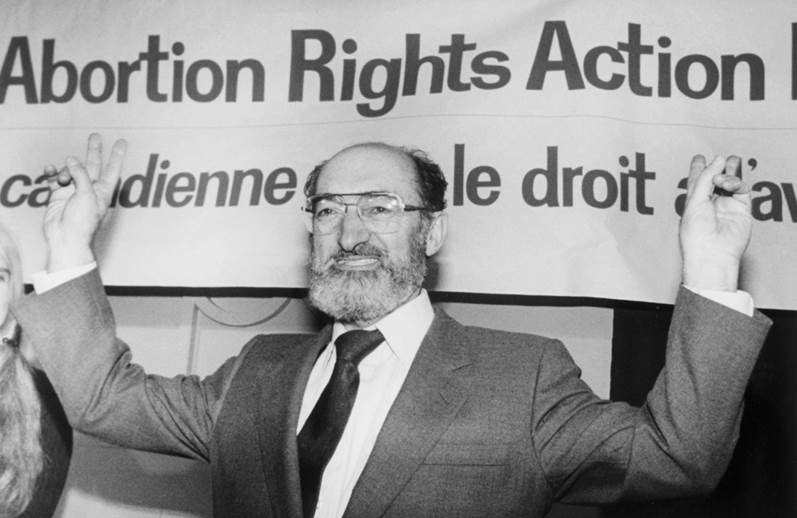

28 janvier 1988 – Henry Morgentaler lève les mains en signe de victoire lors d’une conférence de presse à Toronto.Crédits Photo : La Presse Canadienne

28 janvier 1988 – Henry Morgentaler lève les mains en signe de victoire lors d’une conférence de presse à Toronto.Crédits Photo : La Presse Canadienne

Henry Morgentaler

Henry Morgentaler était un médecin montréalais d’origine polonaise. En 2008, il a été investi de l’Ordre du Canada en reconnaissance de sa lutte pour le droit des femmes à l’avortement.

Fils de deux militants socialistes juifs assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale, Henry Morgentaler compte parmi les rares survivants du ghetto de Lodz et du camp de concentration de Dachau. Son enfance est marquée par la guerre et la disparition de tous les membres de sa famille, à l’exception de son frère. À 17 ans, il déménage à Montréal en compagnie de sa femme, l’écrivaine Chava Rosenfarb. Trois ans plus tard, il devient titulaire d’un doctorat en médecine de l’Université de Montréal.

En 1967, Henry Morgentaler présente un mémoire devant un comité de la Chambre des Communes sur la santé et le bien-être. Il y soutient que toutes les femmes devraient avoir le droit de mettre fin à leur grossesse de façon sécuritaire. À l’époque, le recours à l’avortement est passible d’une peine d’emprisonnement, en plus d’être risqué pour la santé. En 1969, après avoir été témoin de l’horreur entourant les avortements illégaux, Henry Morgentaler délaisse la médecine familiale pour fonder, à Montréal, la première clinique à offrir des services d’avortement sécuritaire au Canada. La même année, l’avortement devient légal sous certaines conditions hautement restrictives.

Toutefois, les avortements pratiqués par le docteur Morgentaler sont toujours jugés illégaux, notamment parce qu’ils n’ont pas lieu au sein d’un hôpital. Résultat : la clinique fait l’objet de multiples perquisitions et le médecin est arrêté pour la première fois en 1970. Il déclarera devant le juge avoir pratiqué au-delà de 5 000 avortements sécuritaires.

Cinq ans plus tard, faisant face à des douzaines de chefs d’accusation, Henry Morgentaler est condamné à 10 mois de prison. Alors qu’il purge sa peine à la prison de Bordeaux, il subit une légère crise cardiaque. M. Morgentaler sera de nouveau accusé d’avortement illégal en 1983. Cette fois, l’affaire se rend jusqu’en Cour suprême. Le docteur sera finalement acquitté en 1988, année où la Cour suprême du Canada proclame l’annulation de la loi sur l’avortement. Admiré par les uns, démonisé par les autres, le célèbre médecin montréalais s’éteint le 29 mai 2013 à Toronto.

Henry Morgentaler a attribué son engagement à l’égard des droits de la personne à l’influence que le General Jewish Labour Bund – un mouvement laïc et socialiste yiddish bien en vue dans la Pologne de l’avant-guerre – a exercée chez lui durant sa jeunesse. Il a longtemps été membre et président de l’Association humaniste du Canada. Il a également été nommé l’humaniste de l’année par l’American Humanist Association en 1975.

Malgré les poursuites judiciaires, les agressions et les menaces de mort, le docteur Morgentaler s’est battu toute sa vie pour défendre le droit des femmes à l’avortement.

Sources :

http://www.morgentaler25years.ca/about-henry-morgentaler/

https://www.youtube.com/watch?v=T7e0j7BFKoo

https://www.youtube.com/watch?v=QHAMael4uGY

http://o.canada.com/news/new-brunswick-pro-choice-group-raises-100000-to-save-morgentaler-clinic

http://www.ctvnews.ca/health/health-headlines/controversial-abortion-crusader-dr-henry-morgentaler-dies-at-90-1.1302143

https://www.thestar.com/news/canada/2013/05/29/henry_morgentaler_abortion_crusader_dead_at_90.html

http://news.nationalpost.com/news/canada/henry-morgentaler-hailed-as-a-true-canadian-hero-and-the-cause-of-unbelievable-damage

http://thechronicleherald.ca/canada/1131986-in-pictures-dr-henry-morgentaler-over-the-years

-

1944 – John Grierson (à droite), commissaire de l’Office national du film, et Harry Mayerovitch, directeur de la Division des arts graphiques de la Commission d’information en temps de guerre, examinent des affiches.Crédits Photo : National Film Board

1944 – John Grierson (à droite), commissaire de l’Office national du film, et Harry Mayerovitch, directeur de la Division des arts graphiques de la Commission d’information en temps de guerre, examinent des affiches.Crédits Photo : National Film Board -

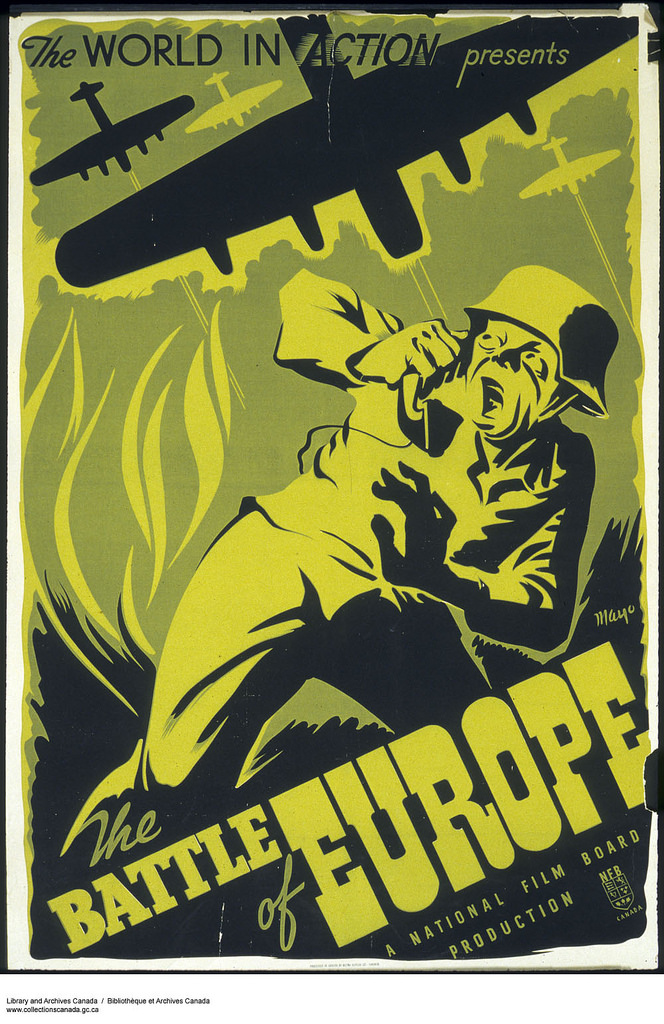

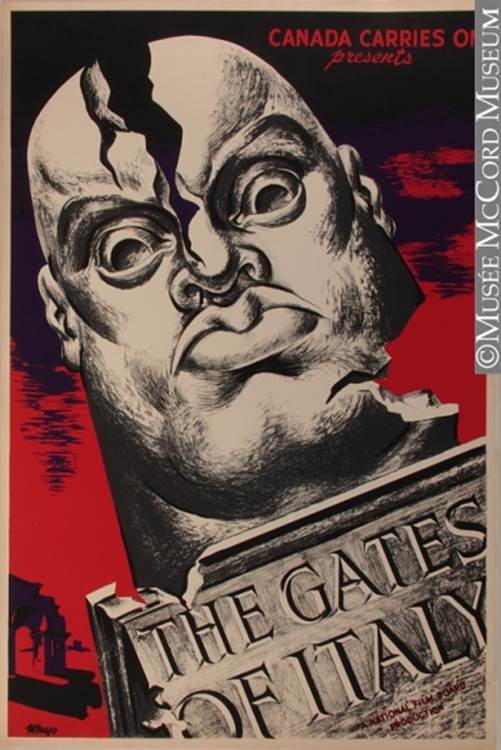

« La Bataille de l'Europe », une production de l’Office national du film du Canada. Affiche conçue par Harry Mayerovitch, 1944-1945.Crédits Photo : Harry Mayerovitch. Bibliothèque et Archives Canada, C-115706

« La Bataille de l'Europe », une production de l’Office national du film du Canada. Affiche conçue par Harry Mayerovitch, 1944-1945.Crédits Photo : Harry Mayerovitch. Bibliothèque et Archives Canada, C-115706 -

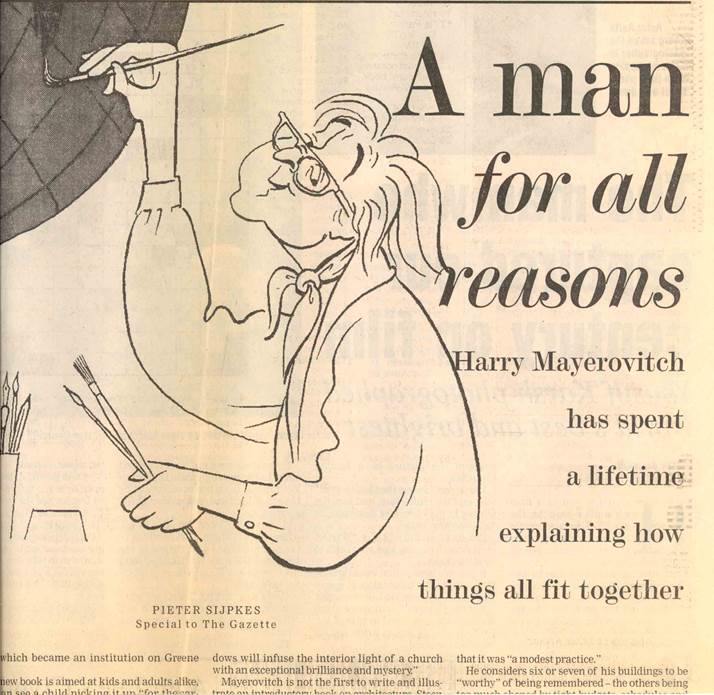

1976 – Article sur Harry Mayerovitch paru dans le Montreal Gazette.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

1976 – Article sur Harry Mayerovitch paru dans le Montreal Gazette.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

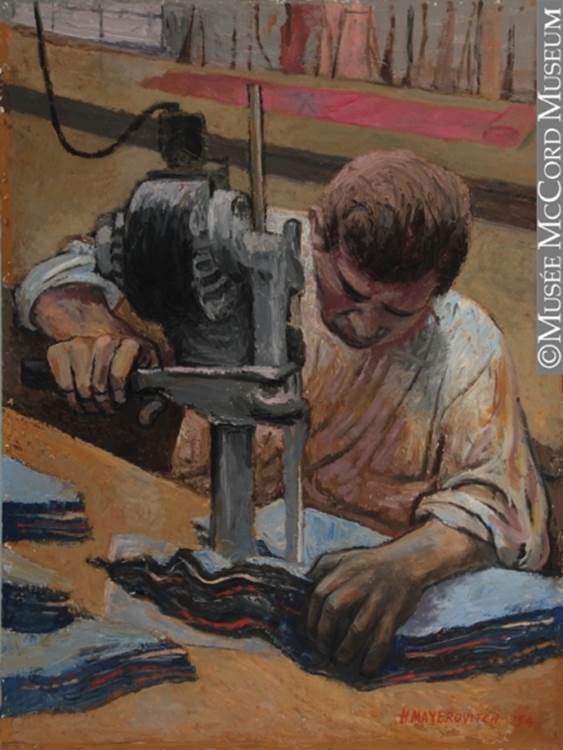

1954 – The Cutter, par Harry Mayerovitch, huile sur panneau, 61 x 45,8 cm.Crédits Photo : © Musée McCord, Montréal

1954 – The Cutter, par Harry Mayerovitch, huile sur panneau, 61 x 45,8 cm.Crédits Photo : © Musée McCord, Montréal -

1943 – I Was a Victim of Careless Talk, par Harry Mayerovitch, encre sur papier – impression réalisée avec un presse offset, 62,2 x 46,3 cm.Crédits Photo : © Musée McCord , Montréal

1943 – I Was a Victim of Careless Talk, par Harry Mayerovitch, encre sur papier – impression réalisée avec un presse offset, 62,2 x 46,3 cm.Crédits Photo : © Musée McCord , Montréal -

Façade de la Bibliothèque publique juive, à l'angle des avenues du Mont-Royal et de l’Esplanade, vers 1960. Dessiné par Harry Mayerovitch.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Façade de la Bibliothèque publique juive, à l'angle des avenues du Mont-Royal et de l’Esplanade, vers 1960. Dessiné par Harry Mayerovitch.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Harry Mayerovitch

À la fois architecte, accordéoniste, auteur, peintre et dessinateur d’affiches de propagande, Harry Mayerovitch a laissé une marque indélébile dans le paysage artistique et culturel canadien.

Harry Mayerovitch voit le jour à Montréal le 16 avril 1910. Élevé au sein d’une famille juive d’immigrants roumains, il grandit à Rockland en Ontario. À quinze ans, il revient à Montréal avant d’entreprend des études en droit à l’Université McGill. Pendant sa formation, il se découvre une passion pour le dessin et les arts, qui le conduit à faire son entrée à l’École d’architecture en 1929. Il obtiendra son diplôme quatre ans plus tard.

Après avoir travaillé avec le célèbre architecte canadien Percy Nobbs, Harry Mayerovitch amorce une collaboration professionnelle avec Alan Bernstein en 1935. Au cours de sa carrière d’architecte, il dessine notamment l’édifice de l’ancienne Bibliothèque Juive. Situé à l’angle des avenues de l’Esplanade et du Mont-Royal, ce bâtiment abrite aujourd’hui la Compagnie Marie Chouinard, une école de danse contemporaine de renommée internationale. M. Mayerovitch trace également les plans de l’Académie Adath Israël à Outremont de même que ceux de la résidence de l’ancien Premier ministre canadien Brian Mulroney, qui est située à Westmount.

Au début des années 1930, Harry Mayerovitch pose le pied en Europe pour la première fois de sa vie. Son séjour sur le Vieux Continent l’amène à développer une conscience politique ainsi qu’un profond sens de l’engagement social. En outre, à l’instar de bien d’autres artistes de son époque, il devient de plus en plus attiré par le socialisme. Sa sympathie pour le Parti communiste le mènera d’ailleurs à concevoir des affiches de propagande. Celles-ci lui vaudront aussitôt une grande notoriété.

Plus tard, Harry Mayerovitch décroche un emploi à l’Office national du film (ONF) avant de devenir, en 1940, directeur de la Commission d’information en temps de guerre. Durant la Seconde Guerre mondiale, il crée de nombreuses affiches encourageant l’effort de guerre et l’enrôlement militaire. Pendant les années 1950, il signe des caricatures à teneur politique dans les pages éditoriales de divers quotidien montréalais, dont le Westmount Examiner.

Au cours des décennies suivantes, Harry Mayerovitch présidera notamment le comité thématique de l’Exposition universelle de 1967, en plus de participer à la création d’une exposition du Musée des beaux-arts de Montréal soulignant le bicentenaire du judaïsme au Canada. Polyvalent, il écrira et illustrera une dizaine de livres au cours de sa carrière, incluant The Other One (1973), How Architecture Speaks and Fashions our Lives (1996) et Way to Go (2004).

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Sources :

http://imjm.ca/location/2098

https://www.mcgill.ca/architecture/memoriam/mayerovitch

http://blog.nfb.ca/blog/2015/02/25/harry-mayerovitch-nfb-propaganda-posters/

http://digital.library.mcgill.ca/warposters/english/introduction.htm