Auteur/autrice : Lucio Chachamovich

-

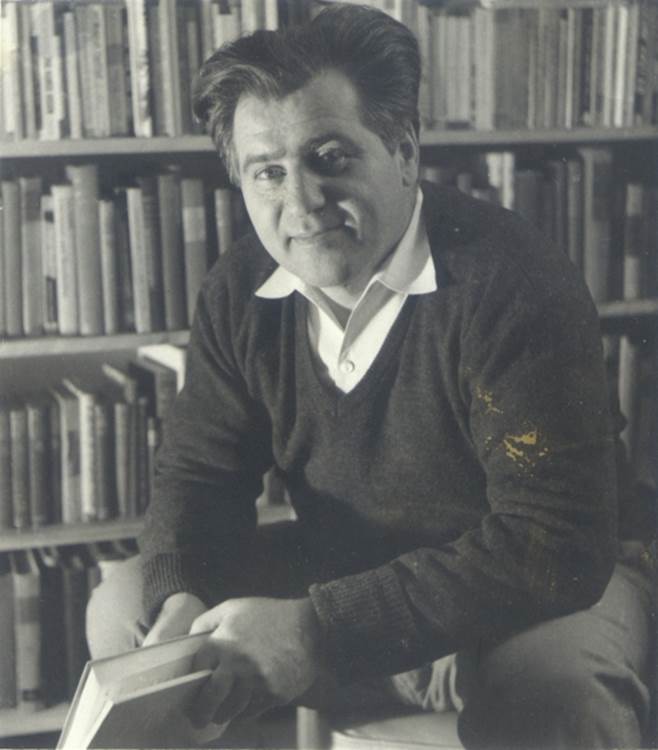

Irving Layton au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, vers 1950.Crédits Photo : irvinglayton.com

Irving Layton au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, vers 1950.Crédits Photo : irvinglayton.com -

Irving Layton en compagnie de son ami et protégé Leonard Cohen, vers 1990.Crédits Photo : irvinglayton.com

Irving Layton en compagnie de son ami et protégé Leonard Cohen, vers 1990.Crédits Photo : irvinglayton.com -

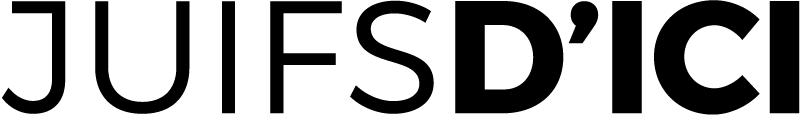

1986 – Publicité annonçant la sortie d’une série de films mettant en vedette de célèbres écrivains montréalais, dont Irving Layton et Mordecai Richler.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

1986 – Publicité annonçant la sortie d’une série de films mettant en vedette de célèbres écrivains montréalais, dont Irving Layton et Mordecai Richler.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Tibi Rome, Saul Bellow, Irving Layton et David Rome lors de la visite de Saul Bellow à la Bibliothèque publique juive, le 9 novembre 1968, dans le cadre du Mois du livre juif.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive

Tibi Rome, Saul Bellow, Irving Layton et David Rome lors de la visite de Saul Bellow à la Bibliothèque publique juive, le 9 novembre 1968, dans le cadre du Mois du livre juif.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive -

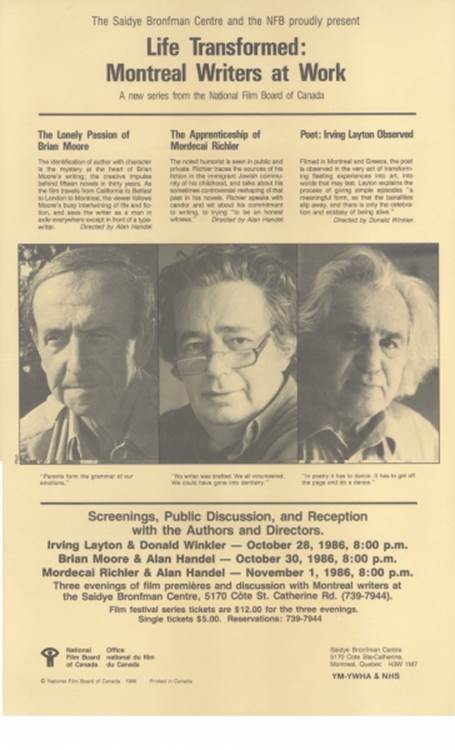

Dessin humoristique intitulé Irving Layton : Poet of Passion, réalisé par Shane en 1967.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Dessin humoristique intitulé Irving Layton : Poet of Passion, réalisé par Shane en 1967.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

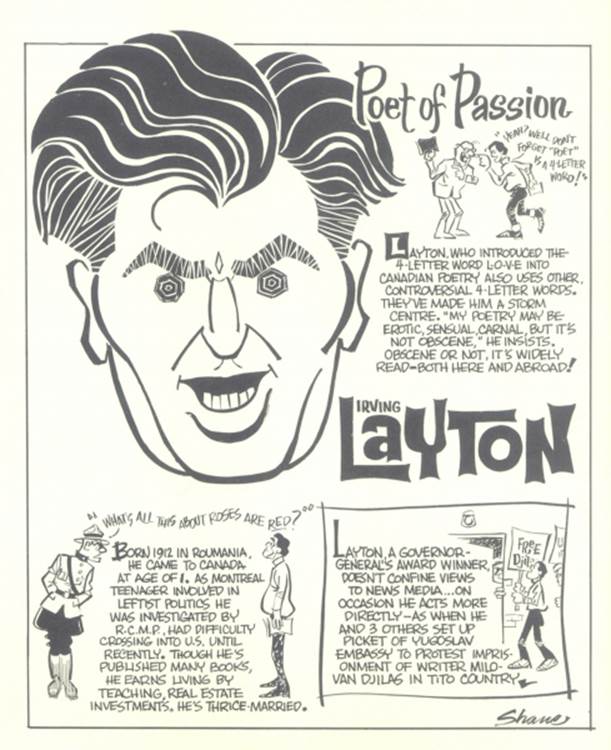

Irving Layton vers 1960.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Irving Layton vers 1960.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Irving Layton (rangée du haut, 3e à partir de la droite) en compagnie de ses élèves de l’École Herzliah, vers 1950. Photo prise au Fletcher's Field (maintenant appelé le parc Jeanne-Mance) devant l’École Herzliah (coin supérieur droit).Crédits Photo : irvinglayton.com

Irving Layton (rangée du haut, 3e à partir de la droite) en compagnie de ses élèves de l’École Herzliah, vers 1950. Photo prise au Fletcher's Field (maintenant appelé le parc Jeanne-Mance) devant l’École Herzliah (coin supérieur droit).Crédits Photo : irvinglayton.com

Irving Layton

Irving Layton (Israel Pincu Lazarovitch de son vrai nom) était un poète moderniste canadien de renommée internationale. Au faîte de sa gloire durant les décennies 1950 et 1960, il comptait parmi les poètes canadiens les plus célébrés.

Irving Layton naît en 1912, dans une petite ville de Roumanie. L’année suivante, sa famille quitte le Vieux Continent pour s’établir au cœur du quartier juif de Montréal, alors situé au centre-ville. En 1926, Irving Layton effectue son entrée à l’école secondaire Baron Byng, où la découverte des grandes œuvres littéraires de William Shakespeare, William Wordsworth et Jane Austen changera à jamais le cours de son existence. En 1930, sa participation de plus en plus active auprès de la Young People’s Socialist League lui vaut d’être expulsé de son école. Peu de temps après, il se voit momentanément interdire l’accès au territoire américain en raison de ses allégeances politiques de gauche. À la fin des années 1930, Irving Layton entreprend des études en science de l’agriculture au campus Macdonald de l’Université McGill. Il s’y fera connaître pour son attitude anti-bourgeoise et son intérêt marqué pour la poésie et la vie de bohème.

Après avoir brièvement servi dans l’Armée canadienne et avoir effectué de courts séjours à New York et à Halifax, Irving Layton s’installe définitivement à Montréal. Peu de temps après, il fait ses premières armes dans le monde de l’édition, en tant que partenaire de son ami et confrère, le poète Louis Dudek. Avec l’aide de John Sutherland, un autre talentueux poète montréalais, ces derniers lancent la revue littéraire First Statement. Menant une révolution contre le « romantisme insipide » de leurs prédécesseurs, les jeunes poètes s’imposent peu à peu dans le cercle littéraire montréalais, défiant les normes établies par les écrivains canadiens de la génération précédente, incluant Northrop Frye. Irving Layton et sa bande leur reprochent notamment leur trop grande proximité littéraire avec les grands auteurs britanniques. Ils estiment notamment que les poètes canadiens devraient plutôt tracer leur propre chemin et se tourner vers l’avenir. Par-dessus tout, ils considèrent qu’il est de leur devoir de dépeindre la réalité culturelle et sociale de la vie canadienne de leur époque.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Irving Layton obtient une maîtrise en science politique de l’Université McGill et commence dès lors à enseigner les sciences humaines à l’École secondaire Herzliah, un externat juif affilié aux écoles Talmud Torahs Unis de Montréal. Pendant les années 1950, il publie de nombreux recueils de poèmes, dont les thèmes variés et la prose riche seront acclamés partout dans le monde. En 1958, Irving Layton connaît énormément de succès avec la parution du livre A Red Carpet for the Sun, une œuvre qui lui vaudra de nombreux prix, dont la prestigieuse médaille du Gouverneur général. En 1974, il publie The Pole-Vaulter, un ouvrage révélant ses préoccupations concernant l’Holocauste et sa signification. Puis, en 1981, il est sélectionné par l’Italie pour le prix Nobel de Littérature (qui sera finalement attribué à Gabriel Garcia Marquez). Enfin, après avoir écrit et enseigné à Toronto durant les années 1970, Irving Layton revient à Montréal au début des années 1980. Il demeurera un auteur prolifique jusqu’au tournant des années 1990.

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Sources :

http://imjm.ca/location/1143

http://mimj.ca/location/1517

http://irvinglayton.com/

-

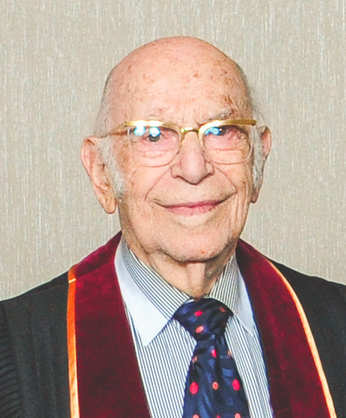

Michal Hornstein.Crédits Photo : © Concordia University

Michal Hornstein.Crédits Photo : © Concordia University -

Le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein du Musée des beaux-arts de Montréal a été inauguré en novembre 2016.Crédits Photo : Montreal Gazette

Le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein du Musée des beaux-arts de Montréal a été inauguré en novembre 2016.Crédits Photo : Montreal Gazette -

2013 – Cérémonie de remise de l'Ordre national du Québec.Crédits Photo : Simon Villeneuve

2013 – Cérémonie de remise de l'Ordre national du Québec.Crédits Photo : Simon Villeneuve

Michal et Renata Hornstein

Michal et Renata Hornstein étaient d’importants philanthropes et collectionneurs d’art, dont l'apport a beaucoup contribué au rayonnement culturel et économique de Montréal.

Michal Hornstein est natif de Cracovie en Pologne. Après avoir sauté du train qui le menait à Auschwitz, il se cache en Europe pendant toute la durée de la guerre et fait la connaissance, à Bratislava, de celle qui deviendra sa femme, une compatriote née à Lodz qui se prénomme Renata. Le couple se marie à Rome, la ville qui a vu naître leur amour pour l’art, avant d’émigrer à Montréal en 1951, où M. Hornstein fondera une société immobilière nommée Federal Construction Ltd.

Après avoir construit plusieurs immeubles d’habitation et centres commerciaux, les Hornstein décident de « redonner » à Montréal, une ville qui, d’après une entrevue accordée à la CBC en 2012 par, leur a « tant donné ». C’est ainsi que commence leur relation avec le Musée des beaux-arts de Montréal. Michal Hornstein intègre le conseil d’administration de l’institution dans les années 1970 et, en 1982, accède à la présidence du comité d’acquisition d’art européen antérieur à 1900.

En plus d’avoir personnellement fait don de plus de 420 œuvres au musée, Michal Hornstein joue un rôle important dans les activités de collecte de fonds devant financer son expansion. En 2012, les Hornstein décident de donner au musée leur collection de maîtres anciens, qui est composée de quelque 75 œuvres dont la valeur totale dépasse les 100 millions de dollars. Comprenant essentiellement des peintures, la collection couvre plusieurs siècles, allant de la Renaissance à l’ère moderne. Il s’agit de la plus grande contribution privée de l’histoire moderne des musées québécois – un héritage qui aura un impact significatif sur le Musée des beaux-arts de Montréal. Le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein, qui accueille la collection, ouvre ses portes en novembre 2016, dans le cadre des festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal.

Outre leur volonté d’enrichir la collection du musée, Michal et Renata Hornstein sont des philanthropes de longue date. Ils figurent parmi les principaux bienfaiteurs de l’Institut de cardiologie de Montréal, de l’Hôpital général de Montréal et de l’Hôpital général juif de Montréal, entre autres. Par ailleurs, ils soutiennent largement les universités de Montréal et créent, en 1998, la bourse d’études supérieures Renata-Hornstein en histoire de l’art de l’Université Concordia.

Renata Horstein, qui parle sept langues, publie en 2008 et en 2012 deux mémoires en vers, qui relatent des expériences vécues pendant la guerre. Michal Horstein est quant à lui fait membre de l’Ordre du Canada en 1984, chevalier de l’Ordre national du Québec en 1993, officier de l’Ordre national du Québec en 2002 et grand officier de l’Ordre national du Québec en 2013. En 2012, la ville de Montréal rend hommage au couple en les nommant Grands Montréalais. En 2014, l’École de gestion John-Molson leur remet un doctorat honorifique pour leur engagement philanthropique, qui s’étend sur plusieurs décennies.

Michal et Renata Horstein décèdent respectivement en avril et en juillet 2016, à presque exactement trois mois d’intervalle. Leur contribution au développement culturel de Montréal et du Canada demeure inégalée.

Sources :

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/michal-hornstein-montreal-art-patron-dies-1.3556335

http://grandsmontrealais.ccmm.qc.ca/en/39/

https://en.wikipedia.org/wiki/Michal_Hornstein

http://www.concordia.ca/cunews/main/stories/2014/06/04/michal-and-renatahornsteintheincrediblestoryof2concordiahonorand.html

http://www.concordia.ca/cunews/offices/vpaer/aar/2016/07/26/concordia-mourns-the-loss-of-renata-hornstein.html

-

1971 – Manifestation à Ottawa du Groupe des 35.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

1971 – Manifestation à Ottawa du Groupe des 35.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

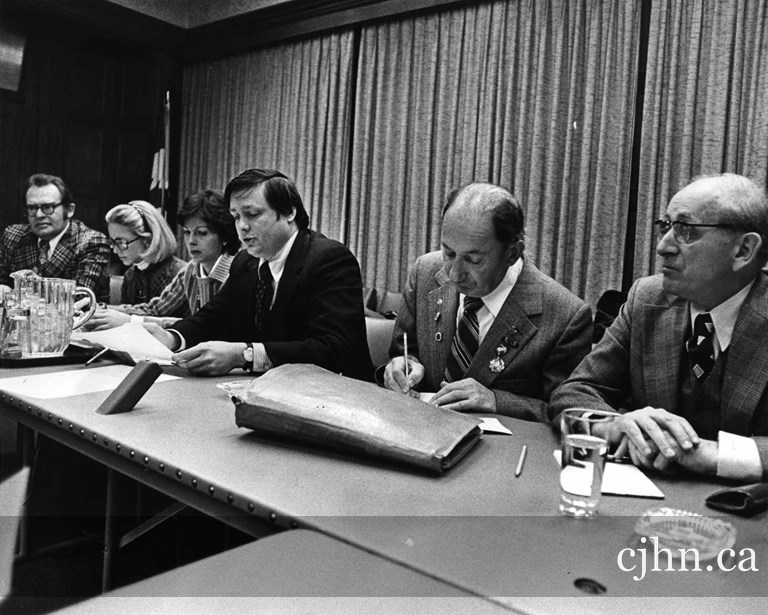

Des membres du Groupe des 35 en compagnie du secrétaire d'État H. Falukner à Ottawa.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Des membres du Groupe des 35 en compagnie du secrétaire d'État H. Falukner à Ottawa.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

1971 – Manifestation à Ottawa du Groupe des 35.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

1971 – Manifestation à Ottawa du Groupe des 35.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Conférence du Groupe des 35.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Conférence du Groupe des 35.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Groupe des 35

Le Groupe des 35 était constitué de femmes qui luttaient sans relâche pour alléger le fardeau des Juifs soviétiques et permettre à ceux-ci de quitter l'Union soviétique durant les années 1970.

Le Groupe des 35 se forme à Londres, en 1971, lorsque des femmes s’unissent pour soutenir Raïssa Palatnik, une refuznik de 35 ans, emprisonnée sans procès en Union soviétique. Un refuznik est un Soviétique à qui l’on refuse la permission d’émigrer, souvent un juif à qui l’on interdit d’émigrer en Israël. Les manifestantes sont quelque 35 jeunes mères, toutes âgées d’environ 35 ans.

Le mouvement gagne Montréal par l’entremise d’Andrea Bronfman. Elle y forme un groupe de militantes locales qui se réunit au nom des refuzniks. Wendy Litwack-Eisen, Elaine Dubow-Harris et Barbara Stern font partie des figures connues du groupe montréalais. Irwin Cotler, qui a aidé Natan Sharansky à quitter l’Union soviétique au bout de neuf ans d’emprisonnement, compte également parmi leurs proches alliés.

Les membres du Groupe consacrent leur temps à la cause refuznik en organisant des manifestations et en envoyant des lettres. Leur ténacité porte ses fruits, et les expatriés soviétiques remarquent le courage et l’efficacité de ces femmes, qui bombardent les ambassades et les ambassadeurs soviétiques de demandes et de protestations, et aident clandestinement des familles de refuzniks vivant derrière le rideau de fer. En 1987, une manifestation qu’elles codirigent à Washington attire des centaines de milliers de personnes. Elle est considérée comme un tournant décisif dans l’histoire des refuzniks, à qui l’on donnera finalement l’autorisation d’émigrer.

Sources :

http://jewishtoronto.com/wendyspeech

http://www.cjnews.com/uncategorized/reunion-group-35-planned

-

Harry Ship comparait devant la cour le 18 septembre 1946 après avoir été arrêté lors d’un raid mené par la police de Montréal. Photographe inconnu. 1980-108.Crédits Photo : Montreal Star / Bibliothèque et Archives Canada / PA-144555 et le Musée du Montréal juif.

Harry Ship comparait devant la cour le 18 septembre 1946 après avoir été arrêté lors d’un raid mené par la police de Montréal. Photographe inconnu. 1980-108.Crédits Photo : Montreal Star / Bibliothèque et Archives Canada / PA-144555 et le Musée du Montréal juif. -

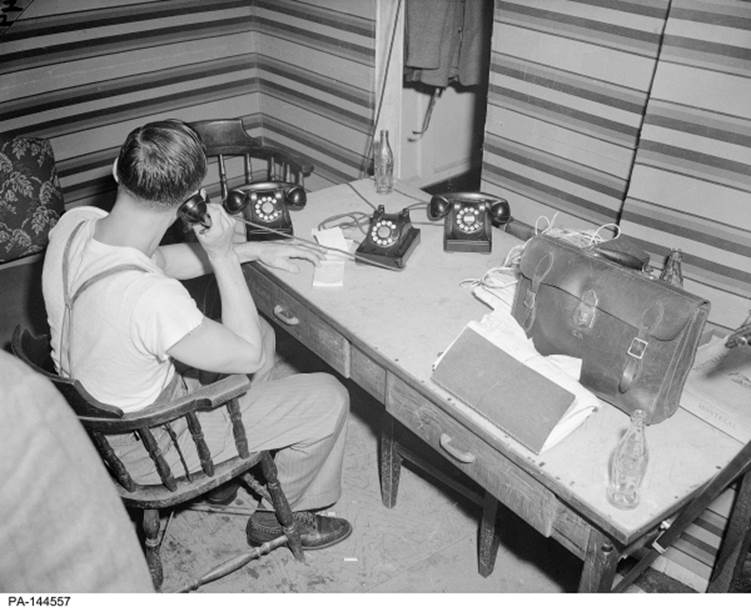

Vue intérieure de l’un des cubicules qu’Harry Ship doit faire installer dans ses « maisons blanches ». Les téléphones qui y sont mis à la disposition des joueurs leur permettent de parier sur à peu près n’importe quoi, allant des matchs sportifs aux résultats électoraux.Crédits Photo : Montreal Star, de Bibliothèque et Archives Canada (PA-144555) et du Musée du Montréal juif.

Vue intérieure de l’un des cubicules qu’Harry Ship doit faire installer dans ses « maisons blanches ». Les téléphones qui y sont mis à la disposition des joueurs leur permettent de parier sur à peu près n’importe quoi, allant des matchs sportifs aux résultats électoraux.Crédits Photo : Montreal Star, de Bibliothèque et Archives Canada (PA-144555) et du Musée du Montréal juif. -

Photo d’identité du célèbre bandit montréalais Harry Ship datant des années 1930Crédits Photo : Centre d'histoire de Montréal

Photo d’identité du célèbre bandit montréalais Harry Ship datant des années 1930Crédits Photo : Centre d'histoire de Montréal

Gangsters juifs

Avant l’arrivée de la Cosa Nostra new-yorkaise au début des années 1950, les activités du crime organisé montréalais, comme le jeu illégal, le trafic de drogue et la prostitution, étaient gérées localement. Des années 1920 au début des années 1950, de nombreux Juifs ont pris part aux diverses activités illicites menées par la pègre montréalaise.

Au début des Années folles, Max Shapiro quitte la Pologne pour Montréal. Exploitant l’une des maisons de jeu les plus lucratives de la métropole, il devient copropriétaire du célèbre hôtel et restaurant Ruby Foo’s en 1962.

Originaire de New York, Harry Feldman est propriétaire d’un immeuble de trois étages situé au coin des rues de Bleury et Sainte-Catherine. Tandis que le rez-de-chaussée abrite un commerce légitime, les étages supérieurs servent de repère aux preneurs aux livres. Contrairement à la plupart des autres gangsters de son époque, M. Feldman mène une vie rangée, préférant se tenir loin du trafic de stupéfiants. Bien qu’il soit copropriétaire de plusieurs établissements montréalais de renom, dont le club de danseuses Chez Parée, Harry Feldman est surtout considéré comme un homme de famille. Tout au long de sa vie active, il parvient à passer sous le radar des autorités policières. Ses aptitudes organisationnelles hors pair lui valent même des éloges de la part de Pacifique Plante, l’ancien chef de la police de Montréal.

Originaire de la Roumanie, Harry Davis exerce une grande emprise sur le monde du jeu illégal montréalais. Il est notamment connu pour avoir commandité le premier assassinat jamais perpétré dans le monde interlope montréalais. En 1935, il ordonne l’exécution de Charles Feigenbaum, un délateur dont le témoignage l’a conduit à purger une peine de 14 ans d’emprisonnement pour trafic de morphine. Le 21 août 1934, M. Feigenbaum est froidement abattu sur l’avenue de l’Esplanade, à la hauteur du parc Jeanne-Mance. Peu de temps après avoir recouvré sa liberté au milieu des années 1940, Harry Davis reprend le contrôle du jeu illégal dans la métropole québécoise. Ceux qui désirent ouvrir une nouvelle maison de jeux dans le quartier du Red Light doivent désormais en demander l’autorisation à M. Davis, en plus de lui verser 20 pour cent de leurs profits.

Le règne du célèbre bandit montréalais connaît une fin abrupte le 25 juillet 1946. Le gangster, dont les prétentions ont précipité la mort, est abattu à bout portant dans sa propre maison de jeu située au 1244, rue Stanley. Son assassin, un dénommé Louis Bercowitz, est un escroc à qui il avait défendu d’ouvrir sa propre maison de jeu. La mort d’Harry Davis permet aussitôt à Harry Ship de prendre le contrôle de l’industrie du jeu illégal. Sa mauvaise gestion permettra quelques années plus tard à la Cosa Nostra new-yorkaise de s’immiscer dans le monde interlope montréalais, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère au sein du crime organisé québécois.

Appelé le « roi du jeu », le preneur aux livres Harry Ship exploite de nombreux casinos illégaux sur l’île de Montréal. Né en 1915, il étudie brièvement les mathématiques à l’Université Queen’s au début de sa vie adulte. Bien qu’il fasse preuve d’un excellent rendement scolaire et qu’il soit très respecté de ses collègues étudiants, Harry Ship décide de quitter l’université avant la fin de ses études. Dès son retour à Montréal en 1940, il met sur pied une série de « maisons blanches » le long de la rue Sainte-Catherine. Chaque maison, qui est en réalité un casino illégal, comporte cinq lignes téléphoniques, des tableaux noirs et des casques d’écoute. Cet équipement permet aux joueurs de parier tout en notant leurs mises. La popularité des maisons blanches atteint un tel niveau que M. Ship doit bientôt y faire installer des cubicules afin de pouvoir accommoder tous les joueurs potentiels.

Parallèlement, Harry Ship exploite des casinos illégaux à Lachine, à Greenfield Park et même dans une ferme de Côte-Saint-Luc. Le succès retentissant des nombreux établissements qu’il dirige d’une main de fer lui permet de mener un grand train de vie. De 1940 à 1946, le célèbre bandit montréalais engrange des profits annuels s’élevant à plus d’un million de dollars (ce qui équivaut aujourd’hui à environ 15 millions de dollars). Possédant, entre autres, un manoir à Outremont et le club de danseuses Chez Parée, où se produisent de grands artistes américains comme Dean Martin et Frank Sinatra, Harry Ship doit constamment composer avec les rafles policières visant ses établissements. Il se retrouve souvent dans l’obligation de payer des amendes salées aux autorités policières. En 1948, il est finalement arrêté et condamné à six mois d’emprisonnement.

À la fin des années 1940, Harry Ship joue un rôle important dans l’implantation de la Cosa Nostra à Montréal. Durant cette période, il en vient à devoir énormément d’argent à Frank Erikson, le preneur aux livres le plus prospère de la côte Est, dont les associés passifs incluent Meyer Lansky, Frank Costello et Lucky Luciano. Lourdement endetté, Harry Ship se voit contraint d’accepter l’ingérence des familles mafieuses new-yorkaise dans le monde interlope montréalais au tournant des années 1950. La pègre new-yorkaise prend aussitôt le contrôle du crime organisé, faisant rapidement de Montréal une plaque tournante de la prise de paris clandestins et du trafic d’héroïne.

On ne sait trop ce qu’il advint d’Harry Ship par la suite. Reposant aux côtés des membres de sa famille au cimetière Baron De Hirsch, il a été, comme bien d’autres figures emblématiques locales, immortalisé dans le roman de Mordecai Richler intitulé The Apprenticeship of Duddy Kravitz (L’Apprentissage de Duddy Kravitz).

Liens :

http://imjm.ca/location/2078

Schneider, Stephen. Iced: The Story of Organized Crime in Canada

D’Arcy O’Connor, Montreal’s Irish Mafia: The True Story of the Infamous West End Gang

Stephen Schneider, Iced: The Story of Organized Crime in Canada

Kristian Gravenor, http://coolopolis.blogspot.ca/2011/10/montreals-top-10-gangland-murders-10.html

-

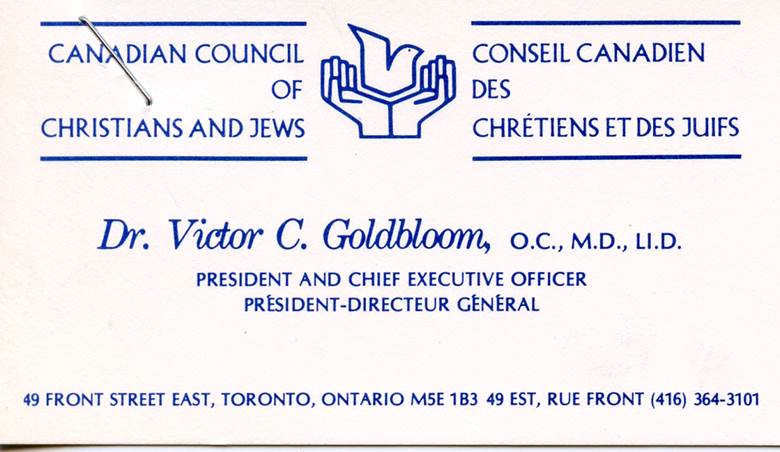

Carte d’affaires datant des années 1980.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Carte d’affaires datant des années 1980.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Coupure de presse tirée du Canadian Jewish News.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Coupure de presse tirée du Canadian Jewish News.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Victor Goldbloom

Pédiatre, fonctionnaire, politicien et leader communautaire, Victor Goldbloom a mené une longue et brillante carrière et a consacré sa vie à bâtir des ponts entre différentes communautés linguistiques et religieuses.

Victor Goldbloom étudie au Lower Canada College, puis à l’Université McGill, où il obtiendra un baccalauréat ès sciences en 1944, une maîtrise en 1945 et un diplôme en pédagogie en 1950. Après ses études, il décroche un poste de résident adjoint au Babies Hospital du Columbia Presbyterian Medical Center de New York.

De retour à Montréal à la fin des années 1960, Victor Goldbloom fait ses débuts en politique provinciale. Il est élu député de la circonscription de D’Arcy McGee en 1966, un siège qu’il conservera pendant dix ans. Pendant les années 1970, il devient le premier Juif à intégrer le Conseil des ministres du gouvernement du Québec et le premier titulaire du nouveau ministère québécois de l’Environnement, créé par le premier ministre Robert Bourassa. Il conserve son poste jusqu’en 1976 et occupe la fonction de commissaire aux langues officielles du Canada de 1991 à 1999.

- Goldbloom exerce de nombreuses fonctions liées au développement de la collectivité. Il est notamment nommé responsable de la Régie des installations olympiques en vue des Jeux d’été de 1976 – qui auraient, dit-on, commencé à temps grâce à lui.

En 1979, Victor Goldbloom devient président du Conseil canadien des chrétiens et des juifs, ce qui fait de lui l’un des premiers leaders juifs du Québec à bâtir activement des ponts entre les communautés juive et francophone catholique. Tout au long de sa vie, M. Goldbloom s’efforcera de promouvoir la diversité et la tolérance, allant même jusqu’à parcourir les villages de la province, à 80 ans passés, pour tenter de démystifier le judaïsme québécois.

« En reconnaissance de son dévouement et de son leadership exceptionnel envers la promotion du dialogue et de la compréhension entre Juifs et chrétiens », Victor Goldbloom est nommé chevalier de l’Ordre de Saint-Sylvestre en 2012 par le pape Benoit XVI, un rare honneur pour un non-catholique. Il est également nommé compagnon de l’Ordre du Canada et officier de l’Ordre national du Québec.

En 1992, l’Université McGill lui décerne un doctorat honoris causa en l’honneur des services qu’il a rendus à Montréal, au Québec et à la société canadienne. En 1999, le Prix de service exceptionnel à la communauté Sheila et Victor Goldbloom est créé par le Quebec Community Groups Network (QCGN), afin de rendre hommage aux personnes ayant contribué de façon exceptionnelle à la vitalité et à la compréhension des communautés d’expression anglaise du Québec.

Sources :

https://www.youtube.com/watch?v=kYEEejYcqc4

http://www.cjnews.com/news/canada/victor-goldbloom-public-servant-community-leader-dies-at-92

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Pub=hansard&Mode=1&Parl=41&Ses=1&Language=F

-

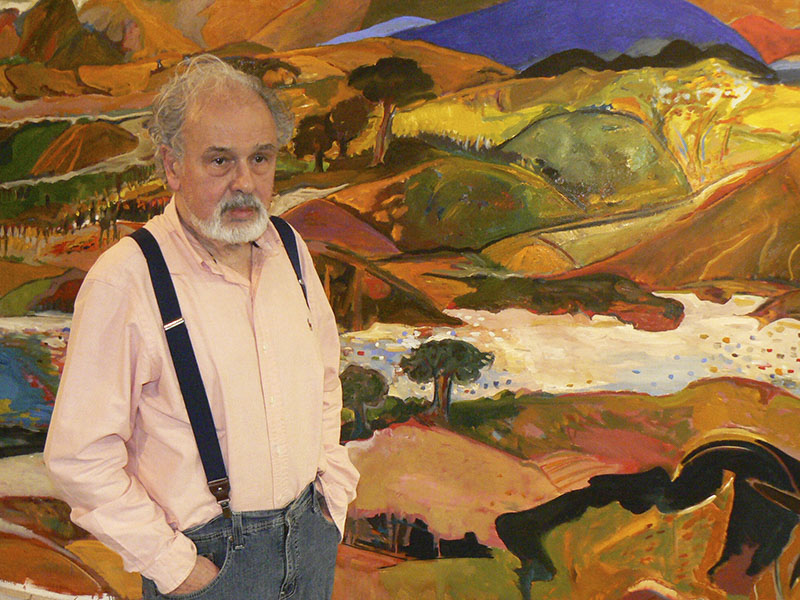

Yehouda Chaki devant une toile exposée à l’Hôpital général juif de Montréal.Crédits Photo : Canadian Jewish News

Yehouda Chaki devant une toile exposée à l’Hôpital général juif de Montréal.Crédits Photo : Canadian Jewish News -

Yehouda Chaki.Crédits Photo : Melissa Morgan Fine Art

Yehouda Chaki.Crédits Photo : Melissa Morgan Fine Art -

20 avril 2010 – Yehouda Chaki lors du dévoilement de ses nouvelles œuvres à l’Université Concordia.Crédits Photo : © Université Concordia

20 avril 2010 – Yehouda Chaki lors du dévoilement de ses nouvelles œuvres à l’Université Concordia.Crédits Photo : © Université Concordia

Yehouda Chaki

Yehouda Chaki est un célèbre artiste-peintre montréalais dont les œuvres ont fait le tour du monde.

Yehouda Chaki naît à Athènes en 1938. Alors qu’il n’a que sept ans, sa famille déménage à Tel-Aviv, où elle demeure jusqu’en 1960. Après avoir suivi des cours d’art dans sa ville d’adoption, Yehouda Chaki met le cap sur Paris afin d’étudier à l’École nationale supérieure des beaux-arts. En 1959, peu de temps après avoir commencé à produire et à exposer des toiles de grandes dimensions, il devient un artiste reconnu mondialement. Depuis 1962, M. Chaki vit et travaille dans la métropole québécoise.

De 1967 à 1989, Yehouda Chaki agit à titre de chef provisoire du Département de dessin et de peinture de l’École des beaux-arts du Centre Saidye Bronfman, où il travaillera plus tard à titre de conseiller artistique. En 1994, une maison d’édition vancouvéroise publie Chaki: A Language of Passion, un ouvrage consacré à l’œuvre du peintre montréalais.

Yehouda Chaki est surtout connu pour ses natures mortes et ses paysages ruraux aux couleurs éclatantes, où le monde physique se mêle au monde viscéral. Il est également réputé pour son coup de pinceau énergique et son usage savant des couleurs vives.

Sources :

http://www.concordia.ca/cunews/main/stories/2010/04/29/stained-glass-artwork-by-yehouda-chaki-unveiled-at-concordia.html

http://melissamorganfineart.com/artists/yehouda-chaki/

http://www.cjnews.com/culture/arts/artist-embodies-spirit-montreal

http://debellefeuille.com/chaki-yahouda-2/

https://www.youtube.com/watch?v=nm25Qa1Koe0

-

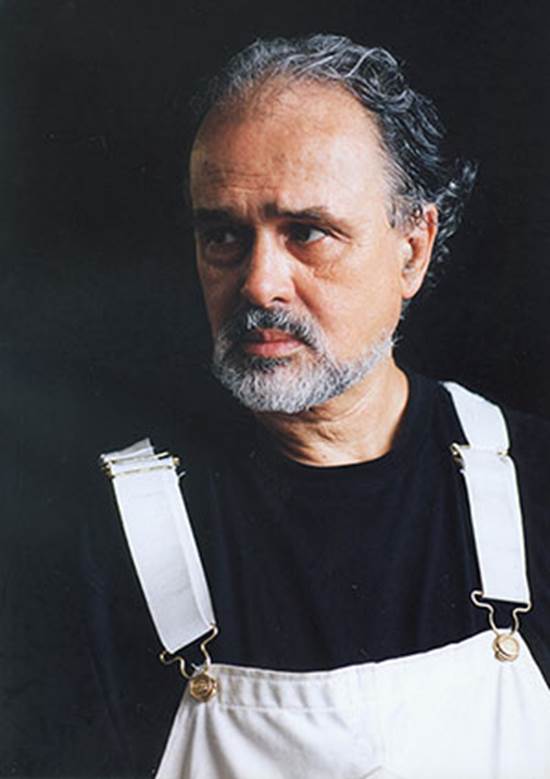

Ghitta Caiserman-Roth à Montréal en 1985.Crédits Photo : Laszlo Montreal

Ghitta Caiserman-Roth à Montréal en 1985.Crédits Photo : Laszlo Montreal -

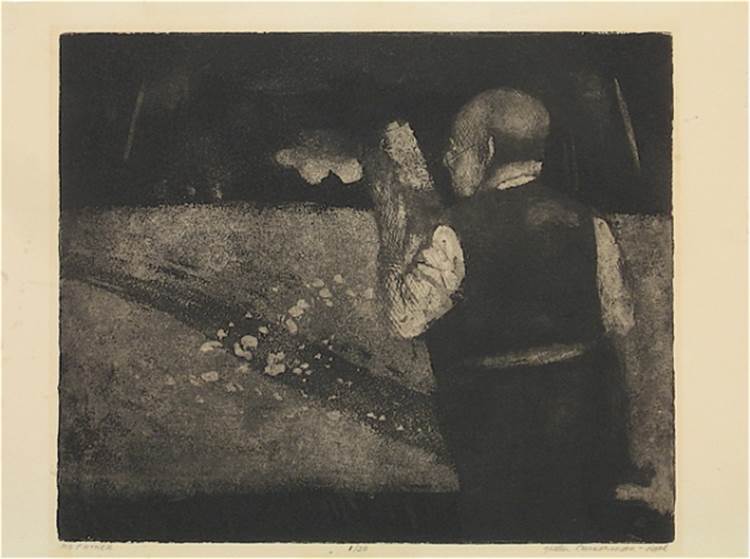

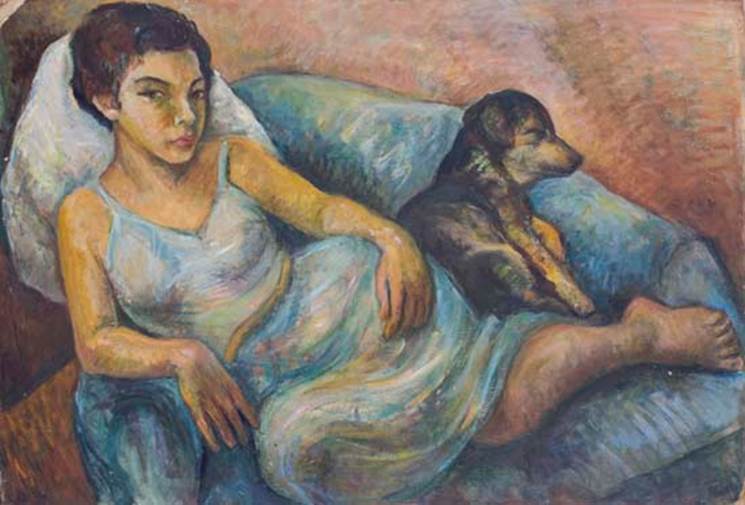

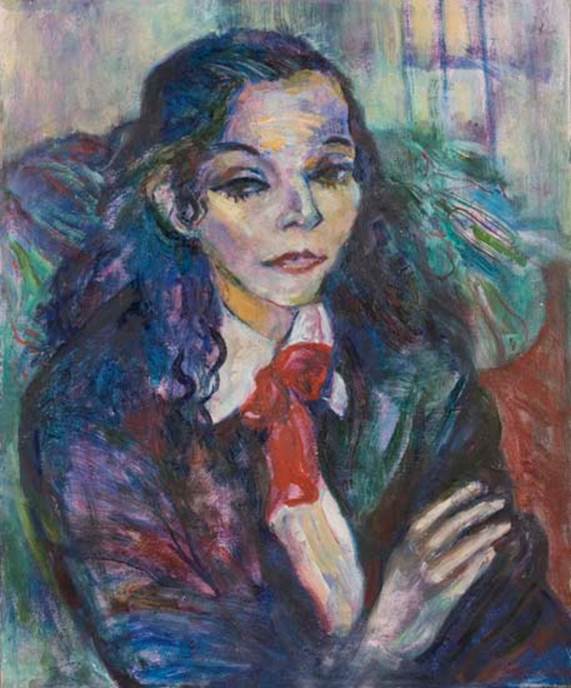

Ghitta Caiserman-Roth – Œuvre sans nom, 1975.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Ghitta Caiserman-Roth – Œuvre sans nom, 1975.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Ghitta Caiserman-Roth et Louis Muhlstock (à gauche).Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Ghitta Caiserman-Roth et Louis Muhlstock (à gauche).Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Ghitta Caiserman-Roth

Ghitta Caiserman-Roth était une artiste-peintre canadienne juive très célèbre durant la seconde moitié du XXe siècle. Elle était également connue pour ses lithographies et ses dessins.

Ghitta Caiserman-Roth est née à Montréal en 1923, de parents juifs d’origine roumaine. Sa mère, Sarah (Wittal) Caiserman (1893-1967), a été l’une des premières femmes entrepreneures du Canada. Elle a fondé une compagnie de vêtements pour enfants nommée Goosey Gander, en plus d’avoir fait partie du regroupement des Travailleurs de Sion (Farband). Son mari, Hananiah Meir Caiserman (1881-1950), a quant à lui participé à la création des Services d’assistance aux immigrants juifs (JIAS) ainsi qu’à la fondation du Congrès juif canadien (CJC), deux organisations centrales dans la vie communautaire juive de Montréal. À l’instar de plusieurs de ses contemporains juifs, H. M. Caiserman avait un fort penchant socialiste. En effet, il a été impliqué dans le Parti des travailleurs de Sion (Poale Zion) en plus d’avoir été à la tête de l’United Garment Workers of America.

Ayant hérité des valeurs socialistes de ses parents, Ghitta Caiserman-Roth s’est joint à plusieurs organisations gauchistes au cours de sa vie active. Son engagement social se reflétait nettement dans ses œuvres, bien qu’elle y ait abordé les enjeux sociaux de façon très personnelle. H. M. Caiserman avait lui aussi un intérêt marqué pour les arts et la culture. Il a notamment publié un livre sur les poètes yiddish ainsi que de nombreuses critiques d’expositions d’arts visuels dans le quotidien Keneder Adler. Afin de permettre à sa fille de gagner en visibilité, il a publié de plusieurs critiques positives de ses œuvres sous un nom d’emprunt.

Ghitta Caiserman-Roth a amorcé sa carrière artistique sous la tutelle d’Alexandre Bercovitch. Dès l’âge de 13 ans, elle a reçu une mention honorable lors d’une exposition organisée par Art Association of Montreal. Après avoir fréquenté la prestigieuse Parsons School of Design de New York, Ghitta Caiserman-Roth a étudié à l’Art Students’ League de New York et à l’École des beaux-arts de Montréal. Pendant son parcours scolaire, elle a par ailleurs fait la connaissance de plusieurs artistes de renom, dont Harry Sternberg, un peintre réaliste dénonçant les injustices sociales, et Albert Dumouchel, une figure importante du mouvement moderniste québécois.

En 1945, Ghitta Caiserman-Roth a épousé Alfred Pinsky, avec qui elle a fondé la Montreal Artists School. En 1954, elle a donné naissance à une fille nommée Kathe, qui lui a inspiré la création de plusieurs œuvres, dont Beach Still Life (1955) et First Steps (1956). En 1962 – trois ans après avoir divorcé d’Alfred Pinsky –, elle s’est remariée avec l’architecte montréalais Max Roth.

Parallèlement à sa carrière d’artiste, Mme Caiserman-Roth a enseigné au Collège Sir George Williams (Université Concordia) et au Centre Saidye Bronfman. Elle a également donné des cours d’été dans plusieurs universités canadiennes, dont l’Université Queen’s (Ontario), l’Université Mount Allison (Nouveau-Brunswick) et l’Université Mount Saint Vincent (Nouvelle-Écosse).

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Sources :

http://imjm.ca/location/2452

http://mimj.ca/location/2445

http://www.gallery.ca/en/see/collections/artist.php?iartistid=714

http://www.mccord-museum.qc.ca/en/exhibitions/jewish-painters-of-montreal/

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0004_0_03834.html

http://art-history.concordia.ca/eea/artists/caiserman-roth.html

http://www.collectionscanada.gc.ca/eppp-archive/100/205/301/ic/cdc/waic/ghcais/ghcais_f.htm

http://cwahi.concordia.ca/sources/artists/displayArtist.php?ID_artist=198

-

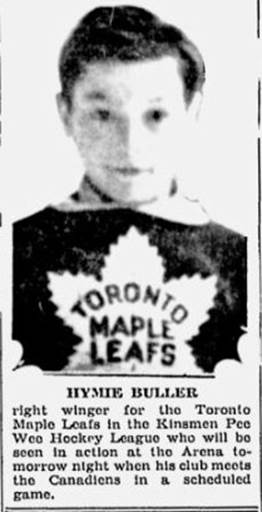

1938 – Hyman Buller, joueur vedette de la Kinamen Pee Wee Hockey League.Crédits Photo : Icehockey.wikia.com

1938 – Hyman Buller, joueur vedette de la Kinamen Pee Wee Hockey League.Crédits Photo : Icehockey.wikia.com -

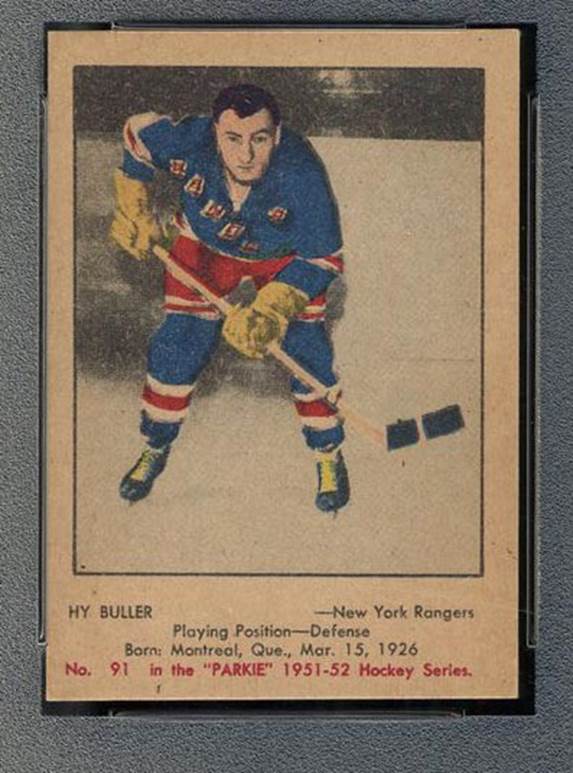

Carte de hockey d’Hyman Buller dans l’uniforme des Rangers de New-York.Crédits Photo : BMW Sports

Carte de hockey d’Hyman Buller dans l’uniforme des Rangers de New-York.Crédits Photo : BMW Sports -

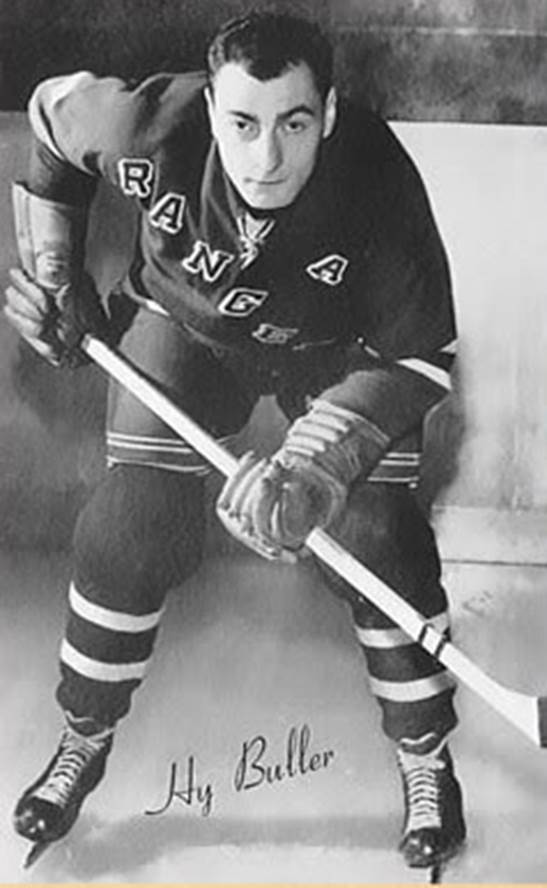

1940 – Hyman Buller dans l’uniforme des Rangers de New-York.Crédits Photo : BMW Sports

1940 – Hyman Buller dans l’uniforme des Rangers de New-York.Crédits Photo : BMW Sports

Hy Buller

Hy (Hyman) Buller était un joueur de hockey professionnel originaire de Montréal. Apprécié de ses coéquipiers pour son grand esprit d’équipe, il a joué dans la Ligue nationale de hockey de 1943 à 1953.

Après avoir fait ses classes dans les ligues amateurs, Hyman Buller porte l’uniforme des Red Wings de Détroit pendant cinq ans avant de se joindre aux Rangers de New York en 1951. L’année suivante, ses exploits sur la patinoire lui valent une invitation au match des étoiles. Défenseur robuste, Hyman Buller est surnommé le « Blueline Blaster » en raison de sa propension à frapper ses adversaires entre les patins et les jambières.

Né en 1926 d’une mère juive originaire de Montréal et d’un père immigrant natif de Vyjnytsia, en Ukraine, Hyman Buller passe les premières années de sa vie à Montréal. Son père Nathan y exploite une entreprise spécialisée dans le nettoyage à sec. En 1929, une terrible explosion balaie les locaux de la société. Cet incident malheureux pousse la famille Buller à déménager à Saskatoon, où le jeune Hyman deviendra rapidement le meilleur joueur de hockey de la région. Toutefois, comme il est Juif, les recruteurs hésitent à lui donner sa chance, étant donné qu’à l’époque, tous les joueurs de hockey sont tenus d’aller à l’église au moins une fois par semaine. L’immense talent d’Hyman Buller lui vaudra finalement une place au camp d’entraînement des Rovers de New York, une équipe de la Eastern Amateur Hockey League. En 1951, il est mis sous contrat par les Rangers de New York.

Dès le début de la saison, la foi d’Hyman Buller attire un nombre record de partisans lors des matchs disputés au Madison Square Garden. Des banderoles sur lesquelles figure l’étoile de David font bientôt leur apparition dans les hauteurs du célèbre amphithéâtre new-yorkais.

En 1954, Hyman Buller est échangé aux Canadiens de Montréal. Les partisans de la Sainte-Flanelle n’auront toutefois pas la chance de le voir évoluer sur la glace du Forum. En effet, peu de temps avant le premier match de la saison, M. Buller annonce sa retraite et déménage à Vancouver en compagnie de son épouse. Après avoir reçu un diagnostic de cancer, il s’installe à Cleveland, où il s’éteindra à l’âge de 42 ans.

Sources :

https://en.wikipedia.org/wiki/Hy_Buller

http://www.legendsofhockey.net/LegendsOfHockey/jsp/SearchPlayer.jsp?player=12145

http://nyrangerslegends.blogspot.ca/2008/03/hy-buller.html

-

Sylvia Ary pendant les années 2000.Crédits Photo : Sylvia Ary

Sylvia Ary pendant les années 2000.Crédits Photo : Sylvia Ary -

Sylvia Ary – Rachel and Princie, 1959.Crédits Photo : Sylvia Ary

Sylvia Ary – Rachel and Princie, 1959.Crédits Photo : Sylvia Ary -

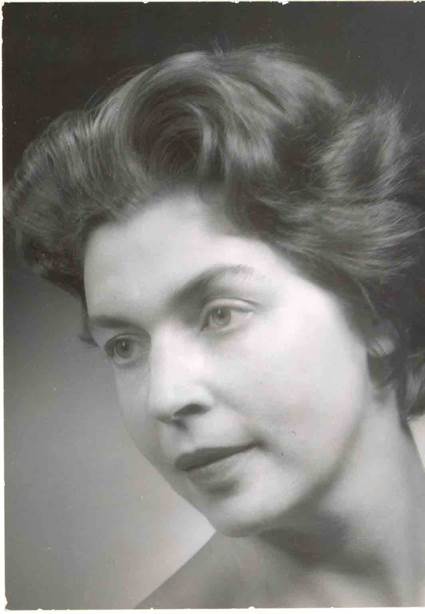

Sylvia Ary vers 1950.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Sylvia Ary vers 1950.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Sylvia Ary – Model, 1991.Crédits Photo : Sylvia Ary

Sylvia Ary – Model, 1991.Crédits Photo : Sylvia Ary

Sylvia Ary

Membre des Peintres juifs de Montréal, Sylvia Ary fut l’une des figures les plus importantes de la scène culturelle montréalaise de son époque.

Sylvia Ary voit le jour en 1923, à Moscou. Elle est la fille aînée du peintre Alexandre Bercovitch et de Bryna Avrutick, une étudiante en art dramatique aux idéaux révolutionnaires, qui deviendra plus tard journaliste. Fuyant la pauvreté et la répression politique, la famille Bercovitch quitte Moscou pour Montréal en 1926. Peu de temps après, Bryna Avrutick décroche un emploi d’enseignante dans une école juive dirigée par l’un de ses frères. En l’absence de ses parents, Sylvia Ary, qui n’a que quatre ans, s’occupe seule de sa sœur cadette. Vivant au jour le jour, les Bercovitch occupent une chambre dans l’école juive, ce qui occasionne de nombreux déménagements. En effet, comme cette dernière change régulièrement d’adresse, la famille doit constamment se déplacer.

Très jeune, Sylvia Ary commence à suivre des cours de dessin auprès de Fritz Brandtner, un artiste de renommée internationale à qui l’on attribue l’introduction de l’expressionnisme allemand au Canada. À 14 ans, la jeune Montréalaise remporte un concours de dessin pancanadien. Peu de temps après, alors qu’elle fréquente l’école secondaire Baron Byng, Sylvia Ary fait la rencontre d’Ann Savage, une professeure de dessin qui l’encourage vivement à poursuivre sa formation artistique au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Quelques années plus tard, Sylvia Ary commence à étudier la gravure et la lithographie à l’Institut d’Arts graphiques de Montréal, sous la direction d’Albert Dumouchel. La jeune femme y expérimente de nouvelles techniques en plus d’explorer de nouveaux médiums, dont la peinture acrylique, le fusain, le pastel, l’encre, l’aquarelle et la peinture à l’huile. En plus de s’adonner à la sculpture, Sylvia Ary se met à peindre sur toutes les surfaces imaginables, incluant le papier, la toile, le bois aggloméré et le plexiglas. Elle peint également sur des supports non conventionnels, comme des éventails et des morceaux de soie. Au cours de sa prolifique carrière artistique, Sylvia Ary se fera surtout connaître pour ses talents de portraitiste.

Ses portraits et ses paysages urbains émouvants ont largement contribué à établir sa réputation d’artiste visionnaire. La poésie qui émane de ses toiles illustrant le quotidien des immigrants montréalais a su trouver écho auprès de toutes les franges de la société. Mme Ary a peint le portrait de personnages issus de tous les milieux, allant des modèles anonymes aux personnalités canadiennes les plus connues des mondes du spectacle et de la littérature. Ses toiles peuvent être vues dans plusieurs institutions publiques ainsi que dans plusieurs collections particulières. On les trouve dans plusieurs grandes villes occidentales, dont Montréal, Québec, Toronto, Vancouver, Austin, Boston, Cambridge (États-Unis), New York, San Francisco, Paris, Londres et Israël. Enfin, plusieurs œuvres réalisées par l’artiste montréalaise sont exposées au Musée national des beaux-arts de Québec ainsi que dans plusieurs galeries, musées et bibliothèques situés aux quatre coins du monde.

Sources :

http://www.sylviaary.com/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Ary

http://www.mccord-museum.qc.ca/en/exhibitions/jewish-painters-of-montreal/

-

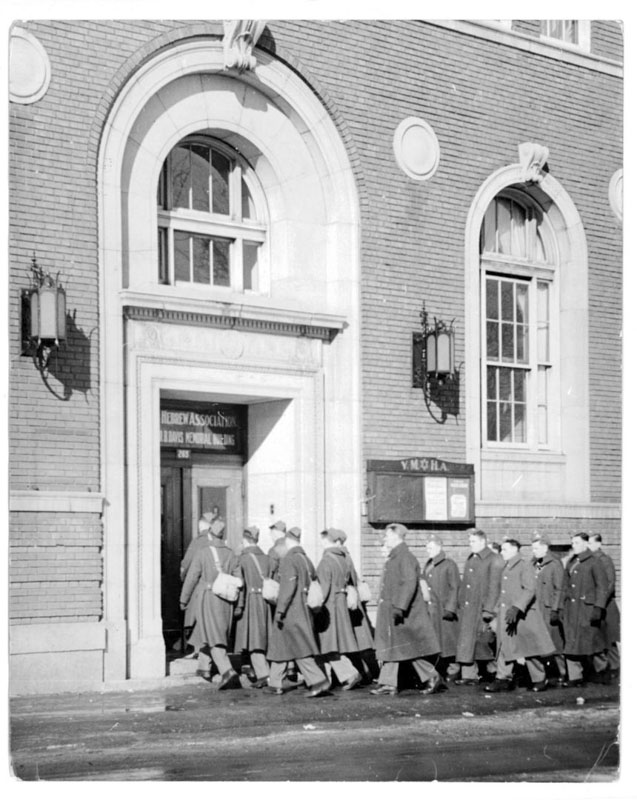

Des volontaires juifs des Forces armées canadiennes viennent s’enrôler au YMHA.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive

Des volontaires juifs des Forces armées canadiennes viennent s’enrôler au YMHA.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive -

Sydney S. Shulemson, 7e Batterie de campagne (Montréal), Aviation royale canadienne.Crédits Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Sydney S. Shulemson, 7e Batterie de campagne (Montréal), Aviation royale canadienne.Crédits Photo : Bibliothèque et Archives Canada -

1938 – Sydney S. Shulemson (deuxième à partir de la gauche) avec un groupe de carabiniers à Saint-Sauveur, Québec.Crédits Photo : Bibliothèque et Archives Canada

1938 – Sydney S. Shulemson (deuxième à partir de la gauche) avec un groupe de carabiniers à Saint-Sauveur, Québec.Crédits Photo : Bibliothèque et Archives Canada -

Des soldats des troupes canadiennes au YMHA durant la Seconde Guerre mondiale.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive

Des soldats des troupes canadiennes au YMHA durant la Seconde Guerre mondiale.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive -

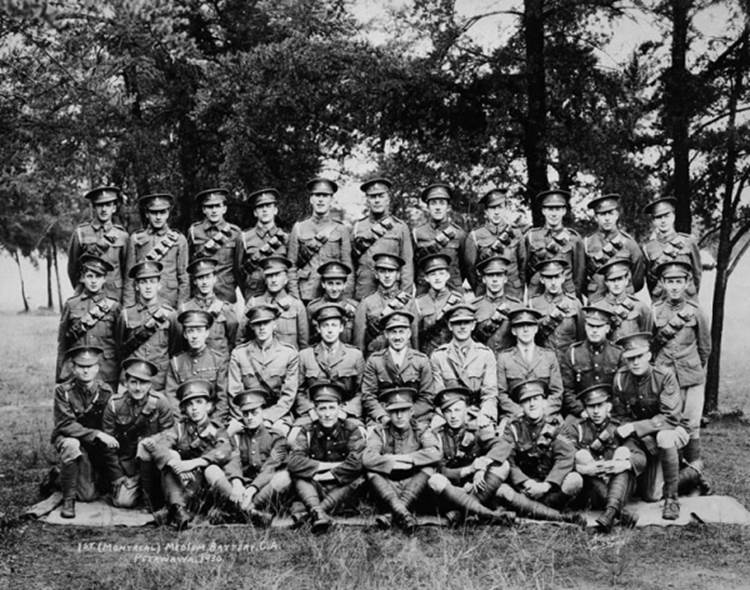

1930 – Première batterie de niveau moyen de Montréal, R.C.A. Sydney S. Shulemson est le sixième à partir de la gauche, dans la troisième rangée. Petawawa, Ontario.Crédits Photo : Bibliothèque et Archives Canada

1930 – Première batterie de niveau moyen de Montréal, R.C.A. Sydney S. Shulemson est le sixième à partir de la gauche, dans la troisième rangée. Petawawa, Ontario.Crédits Photo : Bibliothèque et Archives Canada -

1942 – Sydney S. Shulemson (quatrième à partir de la gauche dans la rangée arrière) et un groupe de militaires Juifs à Moncton, N.B.Crédits Photo : Bibliothèque et Archives Canada

1942 – Sydney S. Shulemson (quatrième à partir de la gauche dans la rangée arrière) et un groupe de militaires Juifs à Moncton, N.B.Crédits Photo : Bibliothèque et Archives Canada -

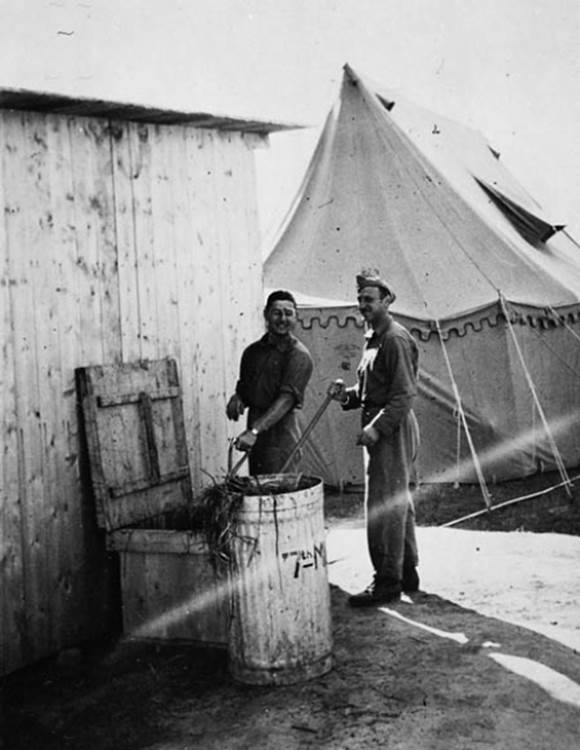

Sydney S. Shulemson (à droite) en 1940.Crédits Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Sydney S. Shulemson (à droite) en 1940.Crédits Photo : Bibliothèque et Archives Canada -

La biographie de Sydney S. Shulemson en dessin animé, publiée par le Congrès juif canadien en 1944, dans le cadre de la série de bandes dessinées Jewish War Heroes.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

La biographie de Sydney S. Shulemson en dessin animé, publiée par le Congrès juif canadien en 1944, dans le cadre de la série de bandes dessinées Jewish War Heroes.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Sydney Simon Shulemson

Au cours des cent dernières années, des milliers de Juifs comme se sont enrôlés dans les forces armées afin de défendre leur pays. Sydney Simon Shulemson fut l'un de ceux là.

La Seconde Guerre mondiale et l’Holocauste ont particulièrement nécessité la contribution de la population juive à l’effort de guerre. Plus d’un million et demi de Juifs ont servi dans les forces alliées, que ce soit sous la bannière du Canada, de la Grande-Bretagne, des États-Unis ou de l’URSS. De ce nombre, 16 441 hommes et 279 femmes ont revêtu l’uniforme des Forces armées canadiennes. Si les Juifs ne représentaient qu’environ 1,5 % de la population canadienne en 1940, ils formaient 2,6 % des effectifs de l’ARC (l’Aviation royale du Canada), 1,4 % des soldats et 0,7 % des effectifs de la Marine royale canadienne. Pas moins de 39 % des hommes juifs canadiens admissibles à l’enrôlement ont servi leur pays durant la Seconde Guerre mondiale.

Le lieutenant-colonel d’aviation montréalais Harry Shapiro compte parmi les 17 000 Juifs canadiens qui se sont battus afin de mettre fin au régime nazi. Il a reçu sa première Croix du service distingué de l’Aviation en 1942. Celle-ci lui a été remise par le roi Georges V, en reconnaissance de l’héroïsme dont il a fait preuve lors des missions qu’il a menées à Cologne et à Berlin. M. Shapiro a reçu sa seconde Croix du service distingué de l’Aviation après avoir réalisé 49 sorties. Tandis que de nombreux Juifs canadiens ont été faits prisonniers de guerre par les soldats allemands, quelque 400 militaires canadiens de confession juive ont perdu la vie au service de leur pays.

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, le commandant d’aviation Sydney Simon Shulemson est devenu le héros de guerre juif le plus décoré et le plus célébré de l’histoire de l’Armée canadienne. Il est surtout connu pour avoir infligé de lourdes pertes à la marine allemande dans l’Atlantique Nord. Ses incroyables faits d’armes témoignent de l’engagement exemplaire dont ont fait preuve tous les membres de la communauté juive de Montréal ayant servi dans l’Armée canadienne.

Sydney Simon Shumelson naît à Montréal en 1915. Il fréquente l’école secondaire Baron Byng avant de faire son entrée à l’Université McGill. Après s’être enrôlé dans l’Aviation royale canadienne en 1939, il participe à plus de 50 missions avec le 404e Escadron, dont plusieurs se soldent par d’éclatantes victoires face à la redoutable armée allemande.

En 1947, Sydney Simon Shumelson se rend à New York afin d’assister à une réunion clandestine portant sur la défense du futur État d’Israël. Prenant la parole, il insiste notamment sur l’importance de l’aviation au sein des forces armées. Fort bien reçue, son intervention mènera à la création de l’Armée de l’air israélienne peu de temps après. De retour à Montréal, M. Shumelson recrute des pilotes en plus de fournir des armes et des avions à l’État d’Israël, alors en pleine construction. Toujours en 1947, le pilote canadien et son beau-frère, Morris « Two-Gun » Cohen, parviennent à se glisser dans les coulisses de la diplomatie internationale et à convaincre les dirigeants chinois de ne pas voter contre le plan de partage de l’ONU, qui appuyait la création de l’État d’Israël. Cette intervention vaudra à Sydney Simon Shumelson d’être nommé Combattant de l’État d’Israël.

Un merci spécial au Musée du Montréal juif.

Sources :

http://www.imjm.ca/location/2545

https://www.thestar.com/news/2007/02/05/ace_aviator_honed_technique_for_rocket_attacks.html

http://www.canada.com/story.html?id=6223c001-4925-41b1-bcb9-08283aa1e550

http://www.ctvnews.ca/canadian-war-hero-syd-shulemson-has-died-1.227540

http://www.cija.ca/canadian-wwii-fighter-pilot/

J.L. Granatstein, “Ethnic and Religious Enlistment in Canada During the Second World War,” Canadian Jewish Studies, vol. 21, 2013 [2014].

Gerald Tulchinsky, Canada’s Jews: A People’s Journey.

http://www.canadaveteranshallofvalour.com/ShapiroH.htm