Auteur/autrice : Lucio Chachamovich

-

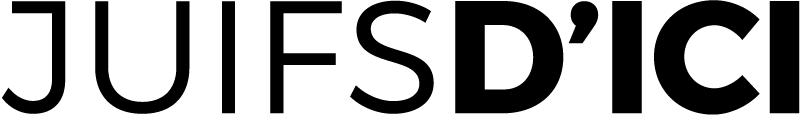

1970 – Coupure de presse sur Bernard Shane dans le Montreal Gazette.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive

1970 – Coupure de presse sur Bernard Shane dans le Montreal Gazette.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive -

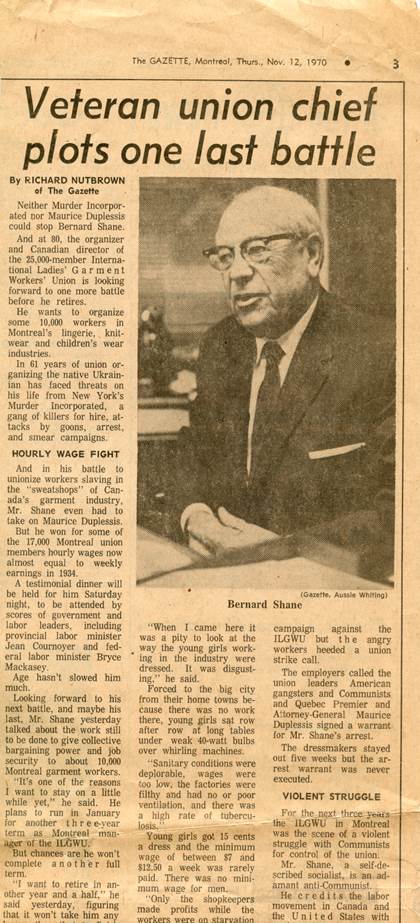

1950 – Bernard Shane s’adresse aux membres du Congrès juif canadien.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive

1950 – Bernard Shane s’adresse aux membres du Congrès juif canadien.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive -

Bernard Shane déambule sur la promenade d'Atlantic City avec d’autres membres du Comité ouvrier juif. S. d.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Bernard Shane déambule sur la promenade d'Atlantic City avec d’autres membres du Comité ouvrier juif. S. d.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Des immigrants juifs arrivent à Montréal après la Deuxième Guerre mondiale. Bon nombre de Juifs ont immigré au Canada dans le cadre du Tailors Project.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Des immigrants juifs arrivent à Montréal après la Deuxième Guerre mondiale. Bon nombre de Juifs ont immigré au Canada dans le cadre du Tailors Project.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Bernard Shane et Maurice Silcoff

Bernard Shane était un propagandiste syndical activement engagé au sein du Tailor’s Project. Maurice Silcoff a quant à lui présidé un syndicat montréalais pendant plusieurs décennies.

Bernard Shane naît en Russie et émigre aux États-Unis en 1906. Organisateur syndical au service de la International Ladies Workers Garment Union (ILGWU), il s’installe à Toronto en 1934, puis à Montréal après la Deuxième Guerre mondiale. Il y découvre que le secteur de la confection de vêtements fait travailler les femmes dans des conditions déplorables.

Les travailleuses, que l’on appelle les midinettes – mot-valise provenant de la fusion de « midi » et de « dînette » – n’ont pas le droit de prendre de véritables pauses, notamment pour le repas du midi. Devant travailler jusqu’à 80 heures par semaine durant la haute saison, celles-ci ne gagnent qu’entre 5 et 10 dollars par semaine et sont souvent remerciées durant la basse saison.

En 1947, M. Shane s’engage activement au sein du Tailor’s Project, dont il sera question plus bas. Il assumera plus tard la présidence du Jewish Labour Committee.

Natif de Dublin, Maurice Silcoff émigre au Canada avec sa famille en 1910. Ses parents succomberont de la tuberculose peu de temps après leur arrivée. L’orphelin est alors confié à des cousins éloignés. À douze ans, il commence à travailler à l’usine de l’Acme Hat Company, où il gagne environ 20 sous de l’heure. Cette expérience sensibilise Maurice Silcoff aux tribulations des ouvriers mineurs ainsi qu’à leurs conditions de travail injustes. Treize ans plus tard, il retourne à la même usine, cette fois à titre de président de la branche locale de la United Hatters, Cap and Millinery Workers Union. Il préside également la International Leather Goods, Plastics and Novelty Workers Union jusqu’à sa retraite, à l’âge de 80 ans.

Il décède à 104 ans. Joël Silcoff, son fils, est alors juge à la Cour supérieure du Québec.

Le Tailor’s Project

Maurine Silcoff et Bernard Shane, de même que David Lewis, participent activement au Tailor’s Project, une initiative visant à surmonter les lois antisémites sur l’immigration en faisant venir au Canada des survivants de l’Holocauste, afin qu’ils travaillent dans l’industrie de la confection de vêtements, alors en manque de main-d’œuvre. Afin de pouvoir se rendre dans les camps de personnes déplacées et sélectionner des réfugiés potentiels, Bernard Shane et Maurice Silcoff sont nommés colonels de l’armée canadienne. Bien que l’initiative soit ostensiblement destinée aux tailleurs et couturiers, la définition du terme de « travailleur textile » reste très ouverte, puisqu’un certain nombre de musiciens, d’artistes, de rabbins et d’intellectuels en bénéficient pour s’installer au Canada.

Sources :

http://imjm.ca/location/1250

http://imjm.ca/location/1412

Franklin Bialystok, Delayed Impact: The Holocaust and the Canadian Jewish Community

Gerald Tulchinsky, Branching Out: The Transformation of the Canadian Jewish Community

http://www.theglobeandmail.com/news/national/montreal-labour-leader-maurice-silcoff-took-the-high-road/article10763343/

-

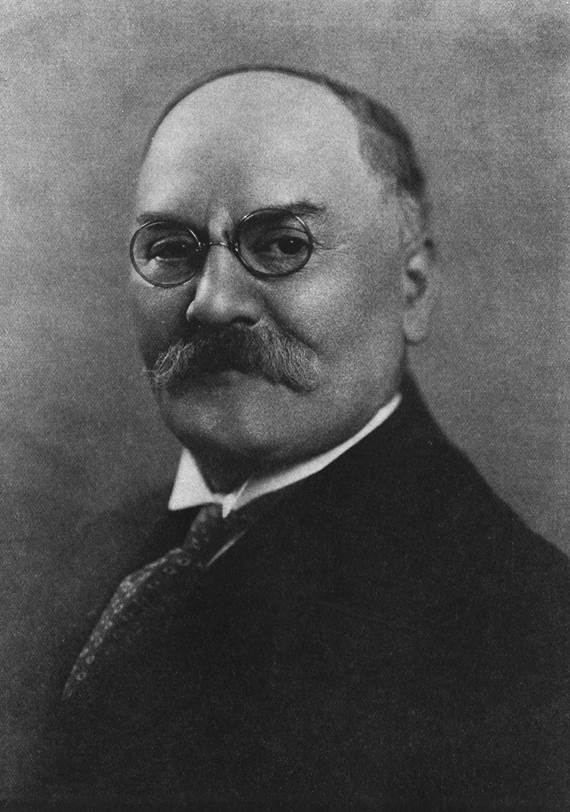

Louis Rubenstein.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Louis Rubenstein.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

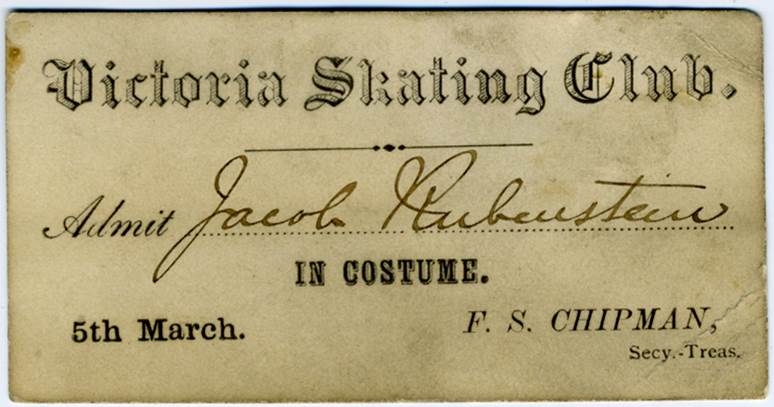

1890 – Billet pour un des spectacles sur glace de Louis Rubenstein.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive

1890 – Billet pour un des spectacles sur glace de Louis Rubenstein.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive -

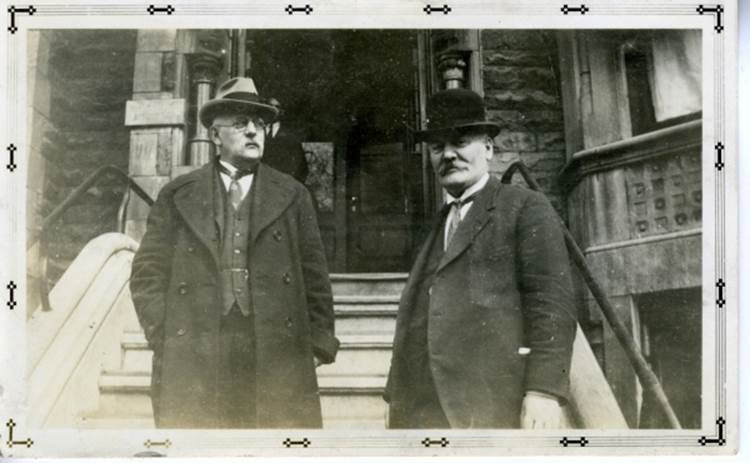

Lazarus et Louis Rubenstein sur les marches d’un édifice à Montréal, portant chapeaux et paletots. Vers 1920.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive

Lazarus et Louis Rubenstein sur les marches d’un édifice à Montréal, portant chapeaux et paletots. Vers 1920.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive -

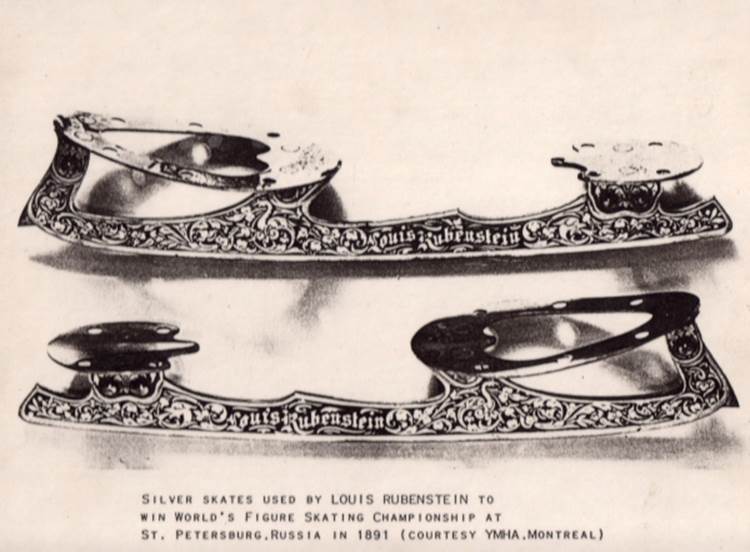

Patins à glace de Louis Rubenstein, champion de patinage artistique en 1891.Crédits Photo : YM-YWHA et remerciements spéciaux à Hillel Becker

Patins à glace de Louis Rubenstein, champion de patinage artistique en 1891.Crédits Photo : YM-YWHA et remerciements spéciaux à Hillel Becker -

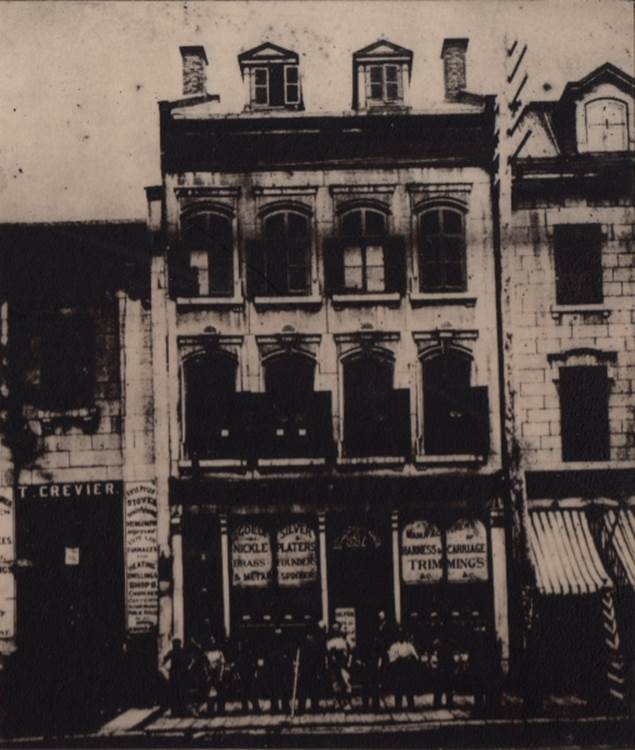

Rubenstein Bros. Co. avec la maison d’enfance de Louis au-dessus sur la rue Craig (aujourd’hui la rue Saint-Antoine). Année inconnue. Tirée d’un article de Marven Selicson publié dans le Canadian Clothing Journal. Date de l’article inconnue.Crédits Photo : Hillel Becker et les archives de la Bibliothèque publique juive

Rubenstein Bros. Co. avec la maison d’enfance de Louis au-dessus sur la rue Craig (aujourd’hui la rue Saint-Antoine). Année inconnue. Tirée d’un article de Marven Selicson publié dans le Canadian Clothing Journal. Date de l’article inconnue.Crédits Photo : Hillel Becker et les archives de la Bibliothèque publique juive -

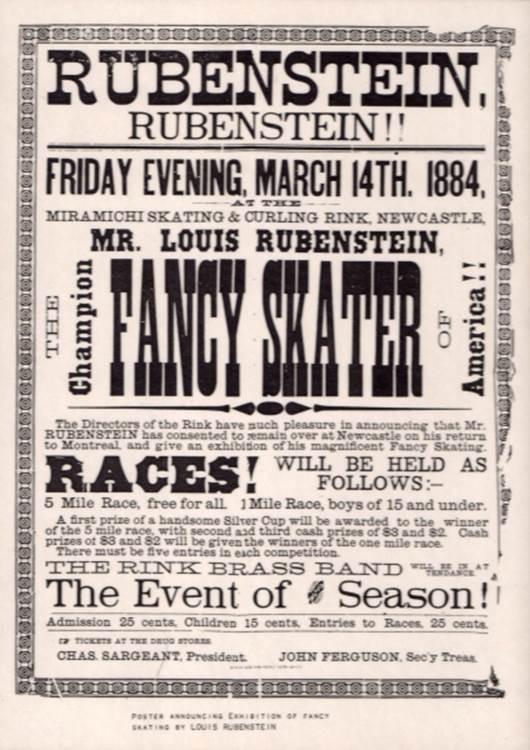

1884 – Affiche pour un spectacle de patinage artistique mettant en vedette Louis Rubenstein.Crédits Photo : Hillel Becker et les archives de la Bibliothèque publique juive

1884 – Affiche pour un spectacle de patinage artistique mettant en vedette Louis Rubenstein.Crédits Photo : Hillel Becker et les archives de la Bibliothèque publique juive -

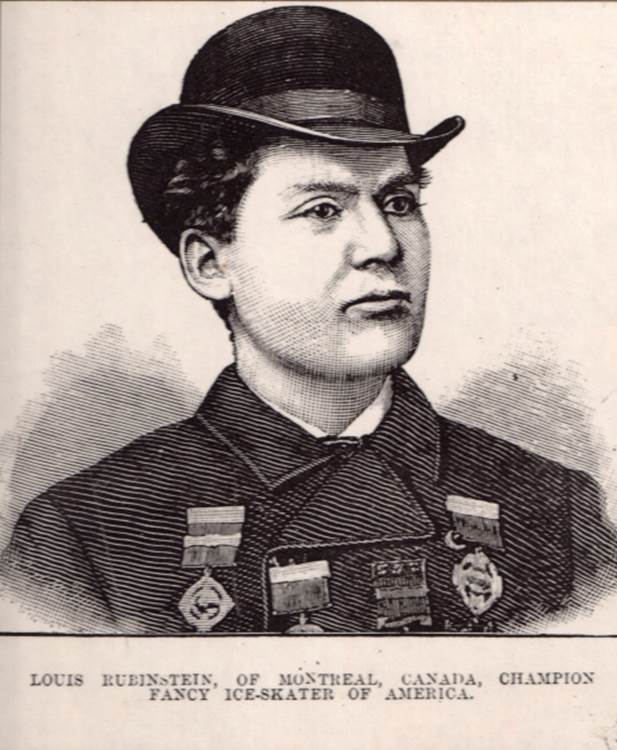

Jeune Louis Rubenstein en tant que patineur.Crédits Photo : Hillel Becker et les archives de la Bibliothèque publique juive

Jeune Louis Rubenstein en tant que patineur.Crédits Photo : Hillel Becker et les archives de la Bibliothèque publique juive

Louis Rubenstein

Louis Rubenstein fut le premier champion de patinage artistique au Canada. Sa carrière athlétique ainsi que son soutien à la main-d’œuvre et son engagement envers la ville de Montréal ne sont pas passés sous silence. Un monument commémoratif est érigé en son honneur au Fletcher’s Field (ajourd’hui le Parc Jeanne-Mance).

Louis Rubenstein voit le jour à Montréal en 1861. Sa famille est propriétaire de Rubenstein Bros. Co. Inc., une entreprise de machinerie des plus prospères. Grâce à cette société, la famille du jeune homme a suffisamment d’argent pour lui permettre de se consacrer au patinage artistique. Louis Rubenstein remporte le Championnat de Montréal en 1878, mais ce sera surtout sa performance à Saint-Pétersbourg en 1890 qui le rendra célèbre.

En Russie, le patineur fait face au harcèlement et aux pressions antisémites de la police, qui visent à le faire abandonner la compétition. Malgré cette discrimination, il remporte la médaille d’or et, ce faisant, devient le premier champion mondial de patinage artistique, titre qu’aucun autre patineur artistique d’Amérique du Nord n’a remporté auparavant.

En 1887, pour remédier aux écarts observés entre les règles et l’évaluation des juges d’un pays à l’autre, Louis Rubenstein fonde l’Amateur Skating Association of Canada (ASAC), une organisation dont il demeurera le président jusqu’en 1930. Le patinage artistique n’est toutefois pas le seul sport à intéresser l’athlète canadien : il apprécie aussi le hockey, le curling, les quilles et le cyclisme. Plus tard, le Montreal Star nomme M. Rubenstein le « Père des quilles au Canada ». On le surnomme également le « Père du patinage artistique en Amérique du Nord ». En tant que grand amateur de cyclisme, il crée également la Canadian Wheelmans’ Association, dont il assumera la présidence durant 18 ans.

Après avoir pris sa retraite des sports professionnels, Louis Rubenstein décide de s’investir dans la vie politique montréalaise et agit à titre de conseiller municipal de 1914 à 1931. Durant son mandat, le Bain public Rubenstein voit le jour en son honneur sur la rue Jeanne-Mance (à l’endroit où se trouve aujourd’hui le Complexe Desjardins). Ce bain est fréquenté par les Montréalais les plus démunis – plusieurs n’ont pas d’eau courante ou d’eau chaude chez eux. M. Rubenstein est également engagé auprès de la communauté juive, dont il préside la Young Men’s Hebrew Association de 1917 jusqu’à son décès, le 3 janvier 1931. Les citoyens de Montréal se souviennent de lui pour sa carrière de patineur, son appui aux travailleurs et son engagement envers la Ville. Un monument commémoratif est érigé en sa mémoire dans le Fletcher’s Field (aujourd’hui le parc Jeanne-Mance).

Louis Rubenstein a été intronisé au International Jewish Sports Hall of Fame en 1981 de même qu’au World Figure Skating Hall of Fame en 1984.

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Sources :

Patinage Canada

Hines, James R. Figure Skating: A History. Urbana: University of Illinois Press, 2006.

Inspiring Figure: The Louis Rubenstein Story

International Jewish Sports Hall of Fame

http://www.jewishsports.net/BioPages/LouisRubenstein.htm.

The Unforgettable Louis Rubenstein

Rubenstein Bros. Co. Inc

-

Serge Ouaknine.Crédits Photo : http://www.editionsxyz.com/auteur/362.html

Serge Ouaknine.Crédits Photo : http://www.editionsxyz.com/auteur/362.html -

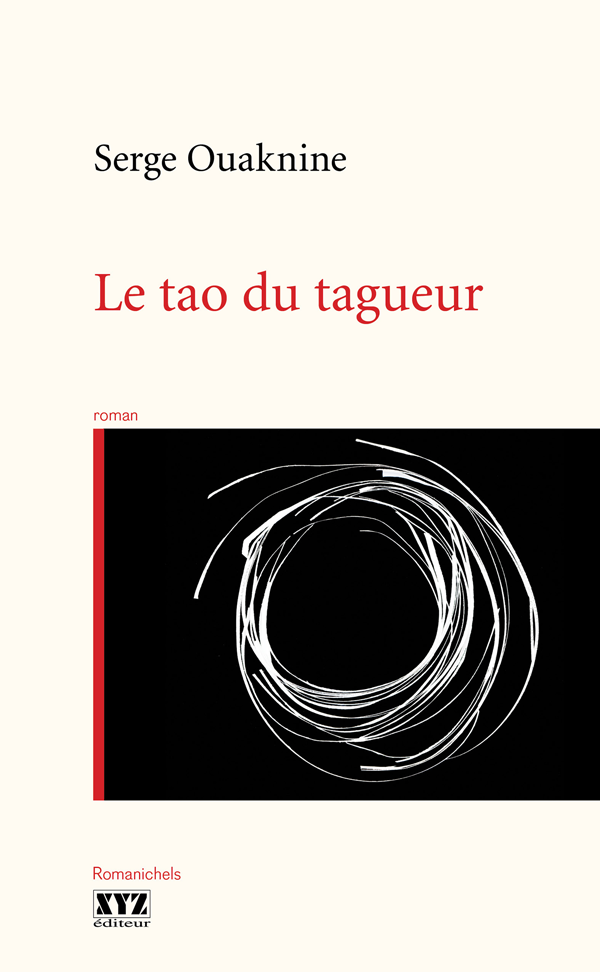

Le tao du tagueur.Crédits Photo : http://www.editionsxyz.com/auteur/362.html

Le tao du tagueur.Crédits Photo : http://www.editionsxyz.com/auteur/362.html

Serge Ouaknine

Serge Ouaknine est un metteur en scène, écrivain et concepteur visuel montréalais.

Serge Ouaknine voit le jour en 1943, à Rabat, la capitale du Maroc. En 1961, il entreprend des études à l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Son diplôme en poche, il déménage à Varsovie avant de s’installer à Vratislavie (Breslau), où il fait la rencontre de Jerzy Grotowski, un célèbre metteur en scène de théâtre expérimental d’origine polonaise.

Après avoir obtenu son doctorat ès lettres et sciences humaines, Serge Ouaknine devient directeur du programme de doctorat en études et pratiques des arts de l’Université du Québec à Montréal. Durant la même période, il commence à enseigner le théâtre à l’UQAM. Au milieu des années 2000, Serge Ouaknine se rend à l’École nationale supérieure d’art dramatique de Montpellier afin de mettre sur pied un programme d’expérience théâtrale pour cancérologues. Ce programme vise à aider les médecins à communiquer et à interagir avec leurs patients.

Serge Ouaknine a écrit plus d’une quarantaine de mises en scène et plus de deux cent cinquante publications sur le théâtre, la formation de l’acteur et la poésie. Il est également l’auteur du roman Le tao du tagueur.

Sources :

http://clicnet.swarthmore.edu/litterature/moderne/ouaknine/grotowski.html

http://www.editionsxyz.com/auteur/362.html

http://ici.radio-canada.ca/emissions/plus_on_est_de_fous_plus_on_lit/2013-2014/chronique.asp?idChronique=361517

-

2015 – Nancy Neamtan à l’Université d’été sur la francophonie des Amériques.Crédits Photo : Francophonie des Amériques

2015 – Nancy Neamtan à l’Université d’été sur la francophonie des Amériques.Crédits Photo : Francophonie des Amériques -

Nancy Neamtan.Crédits Photo : Photos Jacques Grenier

Nancy Neamtan.Crédits Photo : Photos Jacques Grenier

Nancy Neamtan

Nancy Neamtan est la cofondatrice du Chantier de l’économie sociale, une organisation autonome non partisane visant à promouvoir et à développer l’économie sociale au Québec, dont elle assume la présidence depuis près de 20 ans. Au cours de sa longue carrière, Mme Neamtan s'est taillé une réputation internationale de chef de file dans la promotion de la justice sociale et du développement économique axé sur la communauté.

Nancy Neamtan voit le jour à Montréal en 1951. Elle effectue ses études de premier cycle à l’Université McGill et obtient son diplôme en 1972. De 1972 à 1998, elle participe à la fondation et à la gestion de diverses organisations communautaires dans les environs de Montréal. Parmi ces groupes, on retrouve le programme économique pour Pointe-Saint-Charles, l’Institut de formation en matière de développement économique communautaire et le Regroupement pour la relance économique et sociale du sud-ouest de Montréal (RESO).

Mme Neamtan devient également présidente du Réseau d’investissement social du Québec, poste qu’elle conservera pendant 10 ans, et présidente du Conseil des fiduciaires de la Fiducie. Elle est également une force dynamique de l’Organisation internationale du travail (OIT).

En 2012, le gouvernement du Québec lui décerne le titre d’officière de l’Ordre national. L’année suivante, l’Université du Québec en Outaouais lui décerne le grade de docteur honoris causa. Puis, en 2015, l’Université Concordia lui remet un doctorat honorifique pour ses efforts dans la promotion de la justice sociale.

Sources :

http://transformermontreal.com/fr/speaker/nancy-neamtan/

https://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/video.asp?id=1105&nom=neamtan-nancy&annee=2012&grade=officier&persiste=1

http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_21e/2013-2014/chronique.asp?idChronique=132938

-

Beverly Shaffer.Crédits Photo : http://www.beverlyshaffer.com/

Beverly Shaffer.Crédits Photo : http://www.beverlyshaffer.com/

Beverly Shaffer

Originaire de Montréal, Beverly Shaffer est une cinéaste de renommée internationale. À la fois inspirants et débordants d’empathie, ses documentaires mettent en scène des personnages déterminés à s’élever au-dessus de leur condition.

Beverly Shaffer voit le jour à Montréal en 1945. En 1967, elle obtient un baccalauréat en religion et en philosophie comparative de l’Université McGill. Par la suite, après avoir enseigné deux ans dans une école secondaire, elle entreprend des études à l’Université de Boston et décroche une maîtrise en cinéma en 1971. Elle entame ensuite une carrière télévisuelle, travaillant tour à tour à titre d’assistante de production, de recherchiste et de productrice associée à la station de télévision WGBH, une branche du réseau PBS basée à Boston.

En 1975, Mme Shaffer fait son entrée au désormais célèbre Studio D de l’ONF. Construit l’année précédente, celui-ci a pour mandat de promouvoir le travail des femmes cinéastes. C’est durant cette période charnière de sa vie que la Montréalaise réalise I’ll find a way (Je trouverai un moyen). Racontant l’histoire d’une jeune fille atteinte de spina-bifida, un type de malformation de la colonne vertébrale, ce documentaire lui vaudra l’Oscar du meilleur court métrage de fiction en 1977. Je trouverai un moyen relate les victoires et les défis quotidiens de Nadia, une fille de neuf ans déterminée à fréquenter l’école régulière en dépit des railleries dont elle risque d’y faire l’objet.

Au cours de sa carrière à l’ONF, qui s’échelonne sur 25 ans, Mme Shaffer reçoit plus de trente prix. Elle est notamment récompensée pour les séries de films Children in Canada et Children of Jerusalem, de même que pour le long métrage To A Safer Place, paru en 1987. Nommé l’un des meilleurs films de la décennie par l’American Film Librarians Association, ce dernier raconte l’histoire de Shirley Turcotte, une victime d’inceste faisant preuve d’un incroyable instinct de survie. Beverly Shaffer réalise également des courts métrages dramatiques pendant son passage à l’ONF, notamment The Way It Is, qui raconte l’histoire d’une jeune fille devant apprendre à composer avec le divorce de ses parents.

Sources :

https://en.wikipedia.org/wiki/Beverly_Shaffer

https://www.nfb.ca/film/ill_find_a_way

-

2014 – Salle à manger du restaurant Moishes.Crédits Photo : Moishes Steakhouse

2014 – Salle à manger du restaurant Moishes.Crédits Photo : Moishes Steakhouse -

Moishe Lighter.Crédits Photo : Moishes Steakhouse

Moishe Lighter.Crédits Photo : Moishes Steakhouse -

-

1983 – Moishes sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

1983 – Moishes sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

1946 – Réception chez Moishes.Crédits Photo : Conrad Poirier

1946 – Réception chez Moishes.Crédits Photo : Conrad Poirier

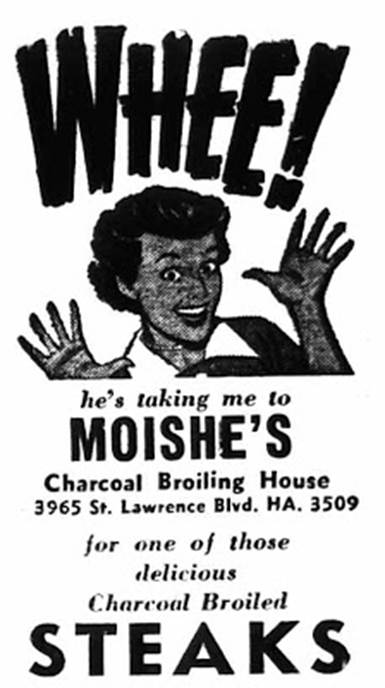

Moishes

Véritable institution montréalaise, la grilladerie Moishes est l’un des restaurants emblématiques de la Main.

Cet établissement célèbre a été fondé en 1938 par Moishe Lighter, un immigrant juif originaire de la Roumanie. Ce dernier a d’abord travaillé au restaurant Yankowitz and Julis avant d’investir toutes ses économies (300 dollars) dans l’acquisition de la grilladerie qui allait bientôt porter son nom. Connu de plusieurs sous le nom de « Paradis roumain», le restaurant propose aujourd’hui divers mets de style cacher inspirés de la cuisine traditionnelle roumaine. Ceux-ci feraient sans doute le bonheur des immigrants juifs d’origine roumaine et polonaise qui vivaient et travaillaient autrefois le long du boulevard Saint-Laurent.

On dit de Moishe Lighter qu’il était un joueur compulsif. En effet, la légende veut qu’il soit devenu propriétaire de son restaurant au terme d’une partie de cartes. Ce qui n’était au départ qu’un modeste restaurant compte désormais parmi les adresses incontournables de la Main et des environs. La grilladerie Moishes a par ailleurs joué un rôle important dans le développement de la cuisine montréalaise et canadienne. Les épices à steak de chez Moishes ne se retrouvent pas seulement dans la cuisine d’un grand nombre de Montréalais, mais également dans celle de nombreux Canadiens.

La grilladerie Moishes figure même dans les écrits de Mordechai Richler, qui a fréquenté l’établissement pendant toute sa vie. Le célèbre restaurant demeure une destination de choix pour les célébrités et les Montréalais souhaitant retrouver, le temps d’un repas, la véritable saveur de la Main.

-

Sam Maltin.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive

Sam Maltin.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive -

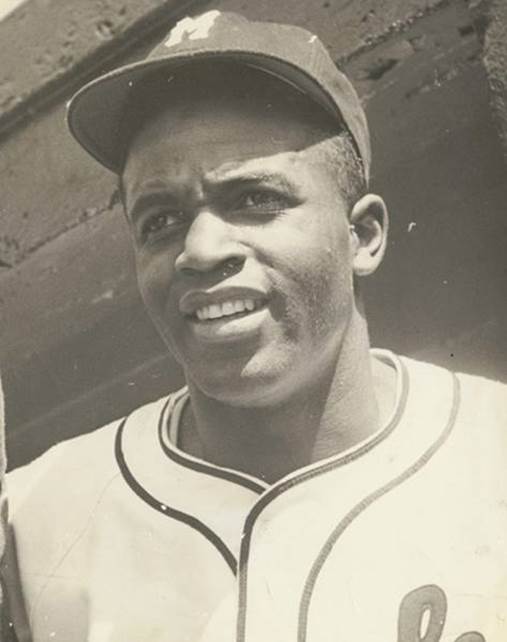

1946 – Photographie de Jackie Robinson, joueur des Royaux de Montréal.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

1946 – Photographie de Jackie Robinson, joueur des Royaux de Montréal.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

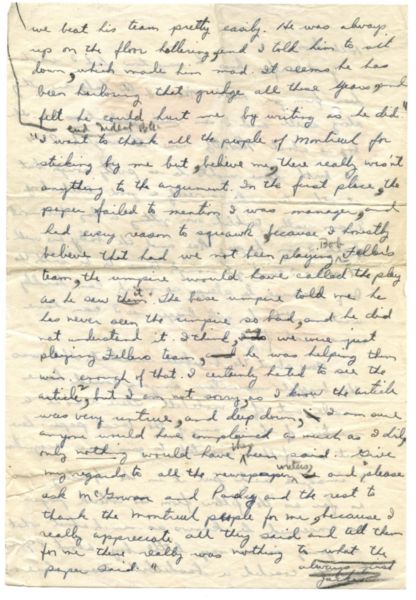

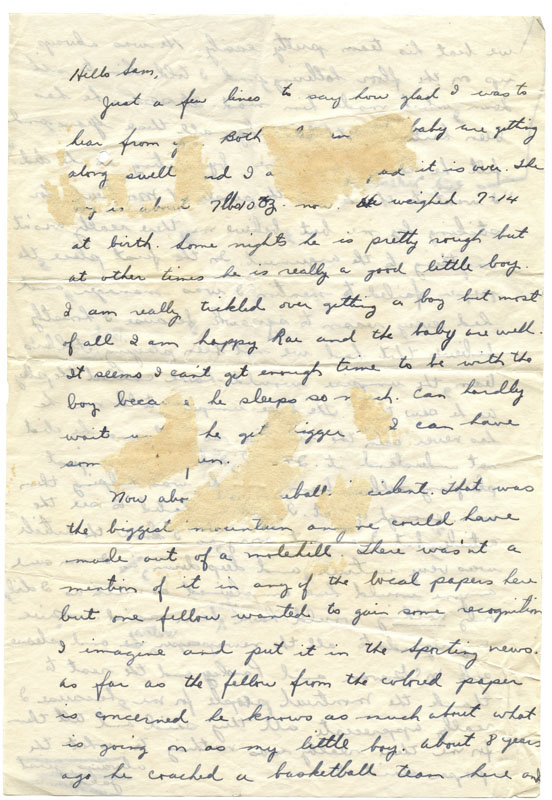

Lettre de Jackie Robinson adressée à Sam Maltin.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Lettre de Jackie Robinson adressée à Sam Maltin.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Lettre de Jackie Robinson adressée à Sam Maltin.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Lettre de Jackie Robinson adressée à Sam Maltin.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Sam Maltin

Sam Maltin était un journaliste sportif montréalais dont les articles abordaient non seulement l’actualité sportive, mais également les enjeux sociaux de l’heure. Il a travaillé pour divers journaux anglophones, dont le Montreal Star et le Montreal Herald.

S’inspirant de la conscience sociale de gauche qui prédominait au sein de la communauté juive de Montréal, M. Maltin avait l’habitude de teinter ses articles d’opinion d’un idéalisme radical bien assumé. Durant les années 1940, le monde du baseball professionnel reflétait l’état des relations raciales aux États-Unis. Lorsque Jackie Robinson a été mis sous contrat par les Royals de Montréal, le club-école des Dodgers de Brooklyn, ce dernier a brisé la barrière de la couleur. L’annonce de son acquisition a fait les manchettes partout à travers le monde. Chez les amateurs de baseball américains, l’événement a été accueilli avec autant de bonheur que d’hostilité.

Jackie Robinson a joué son premier match à Montréal au stade De Lorimier, le 1er mai 1946. Lorsque le porte-couleurs des Royals s’est présenté sur le terrain, la foule lui a réservé un accueil triomphal. Bien entendu, Sam Maltin était sur place pour documenter les moindres détails de cet événement historique. Jackie Robinson était à l’époque la plus grande célébrité sportive jamais vue à Montréal. Cette année-là, le célèbre joueur afro-américain et son équipe ont connu une année du tonnerre, remportant notamment la Série mondiale junior devant leurs partisans au stade De Lorimier. Après le match, des dizaines de milliers de partisans euphoriques se sont lancés à la poursuite de leur héros dans les rues de Montréal, une scène ayant inspiré à Sam Maltin l’une de ses citations les plus célèbres : « C’est la première fois, écrit-il le lendemain, qu’une foule blanche court après un homme noir avec une volonté autre que le lynchage! »

En plus d’avoir écrit de nombreux articles vantant les exploits sportifs de Jackie Robinson, Sam Maltin a développé une longue relation d’amitié avec le joueur étoile. Ces derniers ont entretenu une correspondance pendant de nombreuses années. Jackie Robinson a décrit Montréal comme « la ville qui lui a permis d’accéder aux ligues majeures ».

Sources :

http://www.jewishpubliclibrary.org/blog/?p=1892

http://www.milb.com/milb/features/jackie_robinson.jsp?mc=timeline

http://www.theglobeandmail.com/news/national/jackie-robinsons-wife-remembers-a-welcoming-montreal/article11602715/

http://www.lapresse.ca/cinema/201304/06/01-4638224-des-honneurs-montrealais-pour-jackie-robinson.php

-

Phyllis Lambert.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Phyllis Lambert.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Originalement appelé le Centre des arts Saidye Bronfman, le Centre Segal des arts de la scène a été conçu par Phyllis Lambert (avec l’aide de Ludwig Mies van der Rohe) en l’honneur de sa mère.Crédits Photo : Domaine publique

Originalement appelé le Centre des arts Saidye Bronfman, le Centre Segal des arts de la scène a été conçu par Phyllis Lambert (avec l’aide de Ludwig Mies van der Rohe) en l’honneur de sa mère.Crédits Photo : Domaine publique -

1955 – Ludwig Mies van der Rohe et Phyllis Lambert examinent la maquette du Seagram Building à New York.Crédits Photo : Fonds d’archives Phyllis Lambert

1955 – Ludwig Mies van der Rohe et Phyllis Lambert examinent la maquette du Seagram Building à New York.Crédits Photo : Fonds d’archives Phyllis Lambert -

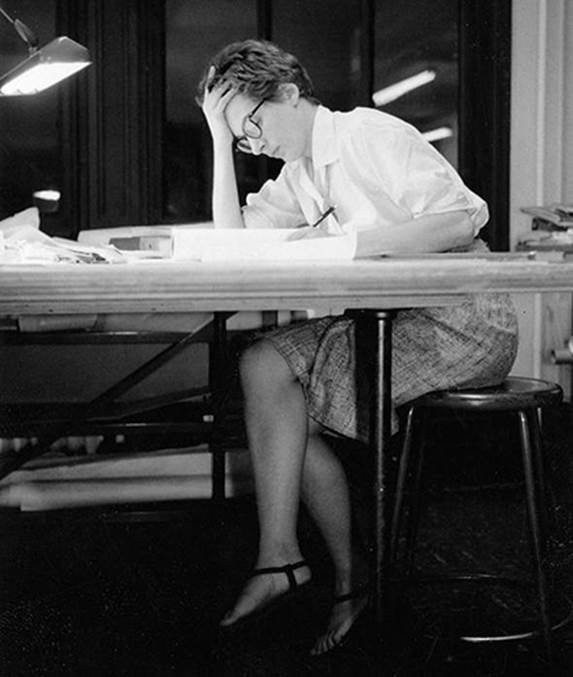

1959 – Phyllis Lambert lors de ses études à l’Institut de technologie de l'Illinois.Crédits Photo : Ed Ducket

1959 – Phyllis Lambert lors de ses études à l’Institut de technologie de l'Illinois.Crédits Photo : Ed Ducket -

Phyllis Lambert travaille au buste de sa mère Saidye Bronfman, dans les années 1950.Crédits Photo : Fonds d’archives Phyllis Lambert

Phyllis Lambert travaille au buste de sa mère Saidye Bronfman, dans les années 1950.Crédits Photo : Fonds d’archives Phyllis Lambert

Phyllis Lambert

Architecte canadienne primée, militante sociale et philanthrope, Phyllis Lambert est la fondatrice du Centre canadien d’architecture de Montréal.

Seconde fille de Samuel Bronfman et de Saidye Rosner, Phyllis Lambert naît et grandit à Montréal. En 1948, elle obtient un diplôme d’études supérieures du Vassar College, une université privée mixte de l’État de New York. Elle s’envole ensuite pour Paris, où elle s’adonne à la sculpture. Pendant ce temps, son père songe à la construction du Seagram Building, un édifice qui logerait le siège de sa distillerie dans Midtown Manhattan à New York. Phyllis Lambert décide alors de se faire une place sur le comité de construction et quitte la Ville Lumière. Elle deviendra directrice de la planification du projet. Plus tard, après avoir décroché une maîtrise en architecture de l’Illinois Institute of Technology de Chicago, elle revient à Montréal et dessine les plans du Centre Saidye Bronfman, aujourd’hui connu sous le nom de Centre Segal des arts de la scène.

En 1975, préoccupée par la conservation du patrimoine architectural montréalais, Mme Lambert fonde l’organisme Héritage Montréal. Quatre ans plus tard, elle donne naissance au Centre canadien d’architecture (CCA). Logé au centre-ville, le Centre se veut à la fois un musée et un lieu de recherche. En 1999, Phyllis Lambert quitte son poste de directrice du CCA tout en demeurant membre du conseil des fiduciaires et du comité des acquisitions.

Militante dans l’âme, Phyllis Lambert a toujours démontré un vif intérêt pour les projets et les publications traitant de conservation. Donnant à la fois temps et argent, elle participe à la revitalisation du village Shaughnessy et n’hésite jamais à se prononcer contre les plans d’urbanisme inappropriés.

Au cours de sa carrière, Phyllis Lambert a obtenu des doctorats honorifiques de plus de vingt-cinq universités. Elle a été nommée commandeure de l’Ordre des arts et des lettres (France), compagne de l’Ordre du Canada et grande officière de l’Ordre national du Québec. En 1990, le Pratt Institute de New York lui a remis un diplôme honorifique en architecture. En 2006, elle a été lauréate du Vincent Scully Prize, décerné pour marquer une vie consacrée à des réalisations architecturales exceptionnelles. Enfin, en 2007, elle a fait l’objet du documentaire intitulé Citizen Lambert: Jeanne d’Architecture.

Liens :

Roderick McLeod & Eric John Abrahamson, Spirited Commitment: The Samuel and Saidye. Bronfman Family Foundation, 1952 – 2007. (Montreal: McGill-Queens University Press, 2010).

-

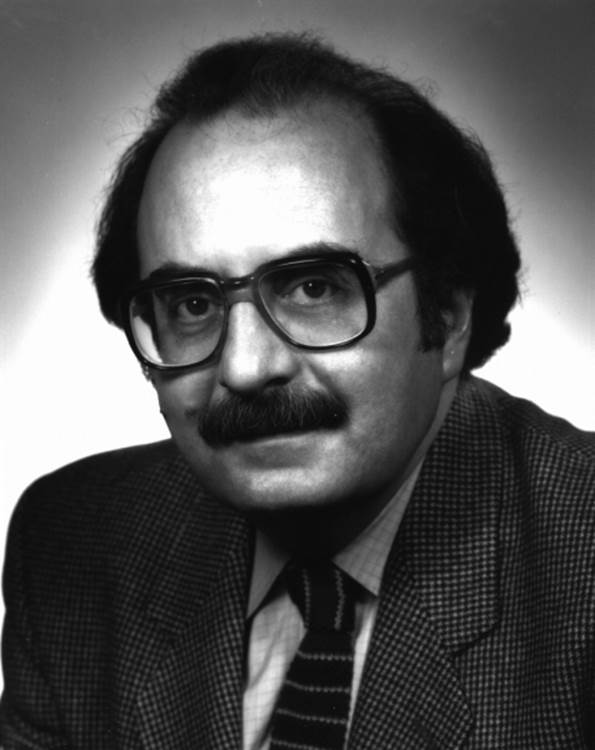

Naïm Kattan.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Naïm Kattan.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

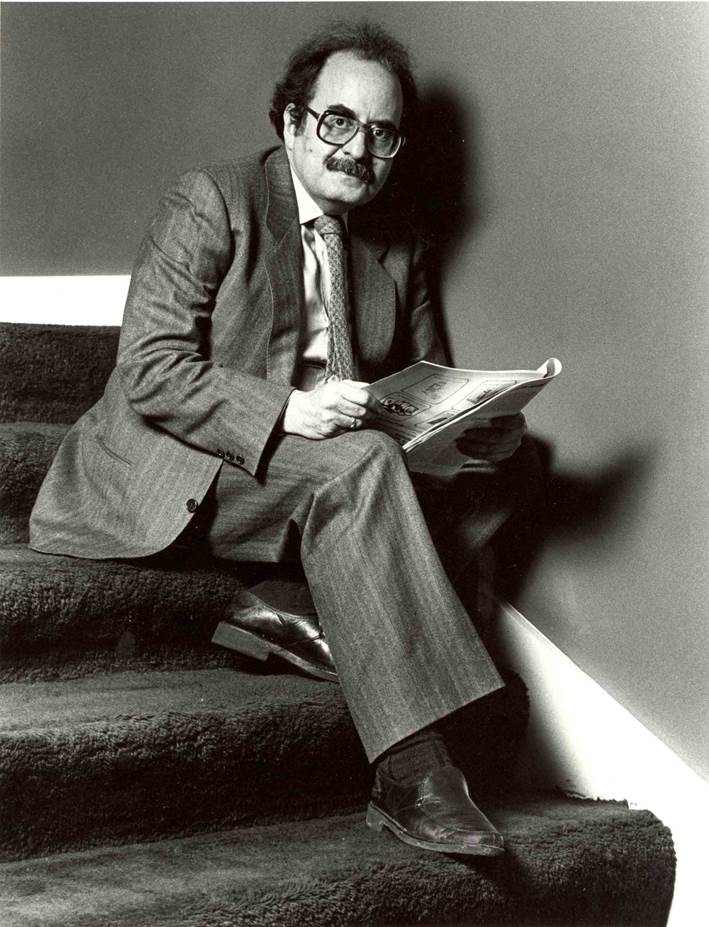

Naïm Kattan chez lui dans les années 1960.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Naïm Kattan chez lui dans les années 1960.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

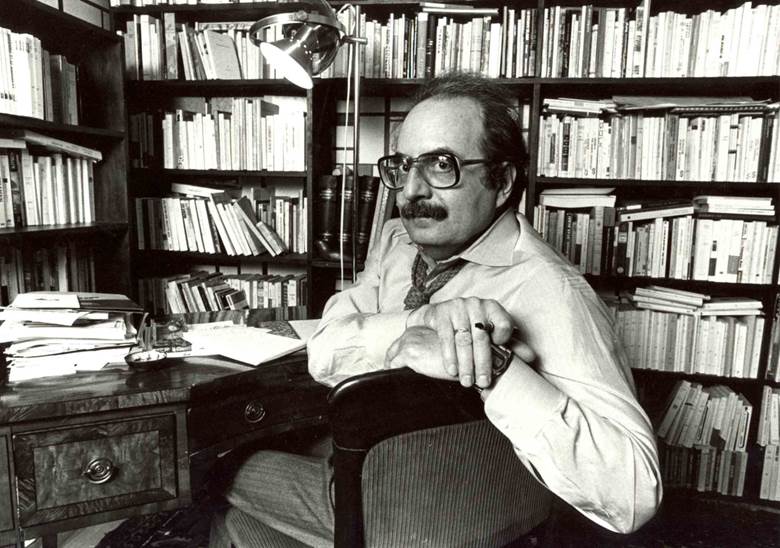

Naïm Kattan dans son bureau dans les années 1960.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Naïm Kattan dans son bureau dans les années 1960.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

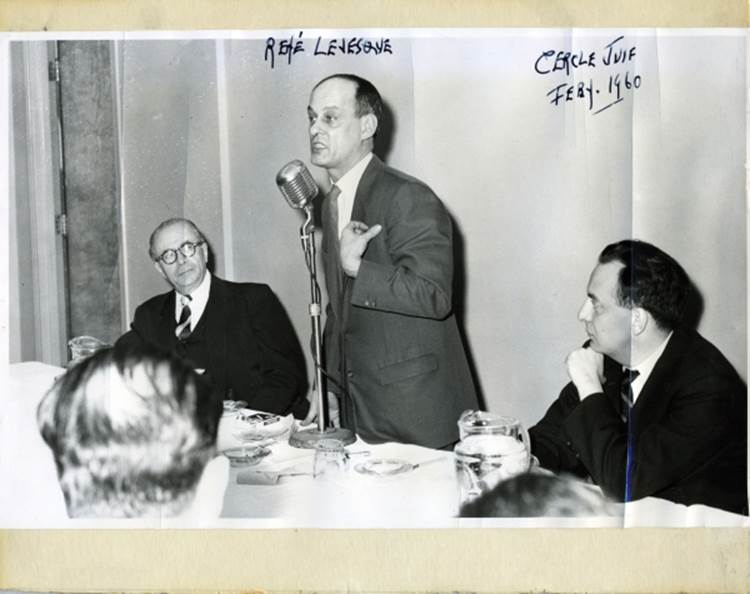

Février 1960 – À la table des conférenciers pendant une rencontre du Cercle juif de langue française à Montréal : René Lévesque (debout) et Naïm Kattan (à droite).Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Février 1960 – À la table des conférenciers pendant une rencontre du Cercle juif de langue française à Montréal : René Lévesque (debout) et Naïm Kattan (à droite).Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Mars 1955 – Rencontre à Montréal du Cercle juif de langue française. Y participaient les conférenciers (de gauche à droite) Naïm Kattan, Moshe Myerson et Jean Bruchesi.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Mars 1955 – Rencontre à Montréal du Cercle juif de langue française. Y participaient les conférenciers (de gauche à droite) Naïm Kattan, Moshe Myerson et Jean Bruchesi.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Naïm Kattan

L’écrivain, critique littéraire et professeur Naïm Kattan est l'une des figures emblématiques de la communauté sépharade montréalaise. Son point de vue à la fois original et internationaliste a fait découvrir aux Québécois la diversité de la communauté juive.

Naïm Kattan naît à Bagdad, en Iraq, à une époque où la ville est marquée par une forte présence juive. En 1947, à la fin de ses études de droit à l’Université de Bagdad, il obtient une bourse du Gouvernement français pour étudier la littérature à l’Université Paris I – La Sorbonne. En 1951, de retour en Iraq, il constate la montée du nationalisme arabe et de l’antisémitisme. Désirant fuir cette situation à l’instar de nombreux Juifs des pays arabes, il émigre au Canada en 1954.

Dans le Montréal des années 1950, la communauté juive montréalaise est majoritairement anglophone, et Naïm Kattan réalise qu’il est difficile pour les nouveaux immigrants de langue française de s’y intégrer. Cependant, les années 1970 entraînent un changement, et aujourd’hui, la communauté est bilingue. À titre d’auteur, Naïm Kattan a publié une trentaine livres en français, dont plusieurs romans à caractère autobiographique tels Adieu, Babylone en 1975, Les Fruits arrachés en 1977 et La Fiancée promise en 1983. Traduites dans plusieurs langues, ses œuvres abordent des sujets comme les différences culturelles, l’exil, l’appartenance et la nostalgie des origines.

Actif au sein du Cercle juif de langue française, le premier groupe culturel juif francophone au Canada créé au début des années 1950 par le Congrès juif canadien, Naïm Kattan fonde le Bulletin du Cercle juif, une publication sur l’actualité de la communauté juive. Il s’affaire également à rapprocher les communautés juive et francophone du Québec. Au milieu des années 1950, il devient critique littéraire pour le quotidien Le Devoir. Quelques années plus tard, il devient directeur du Service des lettres et de l’édition du Conseil des arts du Canada, poste qu’il conservera pendant près de vingt-cinq ans. Au cours de sa carrière, Naïm Kattan a reçu plusieurs distinctions honorifiques, dont l’Ordre du Canada, l’Ordre national du Québec et le Prix littéraire J. I. Segal.

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Liens :

http://imjm.ca/location/2519

http://www.cjhn.ca/en/permalink/cjhn207

-

2014 – Logo de l’École de cinéma Mel Hoppenheim de l’Université Concordia.Crédits Photo : Université Concordia

2014 – Logo de l’École de cinéma Mel Hoppenheim de l’Université Concordia.Crédits Photo : Université Concordia -

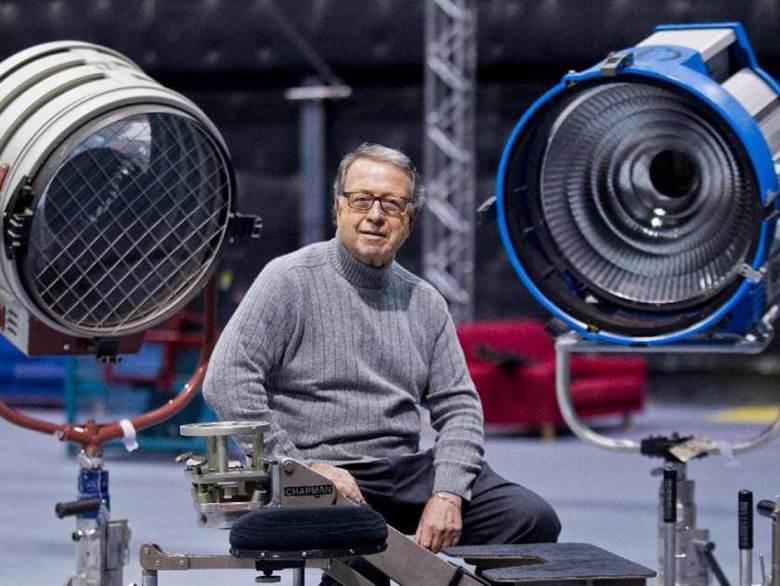

Décembre 2010 – Mel Hoppenheim dans les studios de Mel's La Cité du Cinéma. Montréal.Crédits Photo : Dave Sidaway pour la Montreal Gazette

Décembre 2010 – Mel Hoppenheim dans les studios de Mel's La Cité du Cinéma. Montréal.Crédits Photo : Dave Sidaway pour la Montreal Gazette

Mel Hoppenheim

Mel Hoppenheim est à la fois cinéaste, directeur photo, philanthrope et entrepreneur. Il a créé la Cité du Havre et a énormément contribué à la croissance de l’industrie cinématographique québécoise.

Mel Hoppenheim naît à Montréal durant les années 1930. Adolescent, il fréquente la célèbre Baron Byng High School jusqu’à l’obtention de son diplôme d’études secondaires en 1954. Il effectue ensuite ses débuts dans l’industrie cinématographique en vendant des caméras et de l’équipement de tournage aux cinéastes locaux. En 1965, il fonde la société Panavision, une entreprise qui connaîtra beaucoup de succès, à tel point que son créateur sera en mesure d’ouvrir de nouvelles installations techniques à Toronto en 1972 et à Vancouver en 1977. Mel Hoppenheim investit ensuite dans l’avenir du cinéma montréalais en faisant l’acquisition, en 1988, de l’ancien Théâtre Expo de la Cité du Havre. Située dans l’arrondissement Ville-Marie, cette dernière s’appelait la Jetée McKay avant d’être rebaptisée la Cité du Havre durant la préparation d’Expo 67. Le Montréalais y bâtira cinq studios à la fine pointe de la technologie, conçus pour être les plus modernes des industries canadiennes du cinéma et de la télévision. Montréal devient du même coup un pôle de production cinématographique et télévisuelle, pouvant rivaliser avec Hollywood.

Outre son travail admirable en matière de production cinématographique, Mel Hoppenheim appuie généreusement divers organismes éducatifs et culturels. En 1997, son don d’un million de dollars à l’Université Concordia finance la création de l’École de cinéma Mel Hoppenheim. Le Montréalais participe également à la création de l’Institut national de l’image et du son (INIS), qui forme des scénaristes, des réalisateurs et des producteurs de cinéma et de télévision.

Mel Hoppenheim a par ailleurs participé à l’achat d’équipements médicaux ultrasophistiqués pour l’Institut de cardiologie de Montréal. Il a également financé la création de la division de neurologie pédiatrique de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

L’énorme contribution de M. Hoppenheim aux arts et à la culture du Canada lui a valu de nombreux prix et distinctions honorifiques, dont un prix Génie en 2010 et le Grand Prix spécial des Amériques du Festival des films du monde en 2012. Il s’est également vu décerner un doctorat honorifique par l’Université Concordia en 2008, en plus d’avoir été investi de l’Ordre du Canada en 2015.

Sources :

https://www.concordia.ca/finearts/cinema/about/mel-hoppenheim.html

http://www.concordia.ca/finearts/cinema.html