Auteur/autrice : Lucio Chachamovich

-

Sheila Fischman pendant les années 2000.Crédits Photo : Lemonhound.com

Sheila Fischman pendant les années 2000.Crédits Photo : Lemonhound.com

Sheila Fishman

Sheila Leah Fischman est une traductrice canadienne primée. Travaillant du français vers l’anglais, elle a revisité plus de 150 romans contemporains québécois.

Sheila Fischman naît en 1937, à Moose Jaw en Saskatchewan. Élevée au sein d’une famille juive, elle passe la majeure partie de son enfance à Elgin en Ontario. Au cours des années 1950, elle obtient une maîtrise en anthropologie de l’Université de Toronto. Puis, après avoir épousé le poète canadien Douglas Gordon Jones en 1969, elle déménage à North Hatley, une petite municipalité québécoise située dans les Cantons de l’Est.

Fascinée par sa province d’adoption, elle travaille sans relâche à parfaire son français. À l’époque, deux groupes d’artistes cohabitent à North Hatley : le groupe des anglophones et celui des francophones. Persuadée qu’elle peut contribuer à rapprocher les deux communautés grâce à son bilinguisme, Sheila Fischman convie des écrivains et des poètes issus des deux groupes linguistiques à se réunir chez elle, dans le cadre de soirées littéraires improvisées.

Après avoir déménagé à Montréal, la Saskatchewanaise poursuit son travail de rapprochement entre les deux principales communautés linguistiques canadiennes. En 1970, une petite maison d’édition torontoise accepte de publier sa toute première traduction littéraire. À la grande surprise de Mme Fischman, sa version anglaise de La Guerre, Yes Sir! de Roch Carrier devient rapidement un grand succès de librairie dans le Canada anglais. Conséquemment, au cours des années 1970, Sheila Fischman s’emploie quotidiennement à mettre en valeur la littérature franco-québécoise. En plus de diriger le cahier littéraire du Montreal Star, elle agit à titre de critique littéraire pour le Globe & Mail et le Montreal Gazette.

Durant la même époque, elle participe à la mise sur pied de l’Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada. Elle devient également coéditrice d’Ellipse : Œuvres en traduction/Writers in Translation, un périodique qu’elle fonde avec le poète et traducteur ontarien D. G. Jones.

En s’immisçant avec respect dans l’imaginaire de grands écrivains franco-québécois tels Marie-Claire Blais, Anne Hébert, Jacques Poulin, Gaétan Soucy, Larry Tremblay et Michel Tremblay, Sheila Fischman contribuera tout au long de sa carrière à rendre la littérature franco-québécoise accessible aux Canadiens anglophones. Son travail remarquable favorisera du même coup le rayonnement de la culture québécoise à l’étranger.

Les traductions de Mme Fischman lui ont notamment valu le Prix du Gouverneur général en traduction, une prestigieuse distinction pour laquelle elle a été sélectionnée 14 fois. Lauréate du prix Molson du Conseil des arts du Canada, Sheila Fischman est titulaire de deux doctorats honoris causa, en plus d’avoir figuré au nombre des finalistes du prix Geller. Au cours des années 2000, elle a été nommée membre de l’Ordre du Canada et chevalière de l’Ordre national du Québec.

Sources :

https://en.wikipedia.org/wiki/Sheila_Fischman

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/sheila-fischman/

https://www.vehiculepress.com/subjects/translation/transprofile.html

http://carte-blanche.org/articles/carte-blanche-qa-with-sheila-fischman-2/

http://www.quillandquire.com/book-culture/2013/11/11/qa-sherry-simon-on-honouring-montreal-translator-sheila-fischman/

http://www.cbc.ca/books/2015/04/sheila-fischman-on-the-treasure-hunt-of-translating-canada-reads-winner-ru.html

-

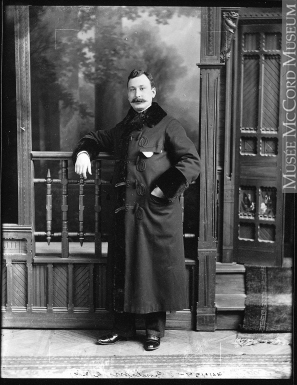

1981 – Sir Mortimer B. Davis, Montréal, QC, 1891. Wm. Notman & Son. II-94434.Crédits Photo : © McCord Museum, Montréal

1981 – Sir Mortimer B. Davis, Montréal, QC, 1891. Wm. Notman & Son. II-94434.Crédits Photo : © McCord Museum, Montréal -

Usine de l'Imperial Tobacco au début du 20e siècle, Montréal.Crédits Photo : Archives de la Ville de Montréal

Usine de l'Imperial Tobacco au début du 20e siècle, Montréal.Crédits Photo : Archives de la Ville de Montréal -

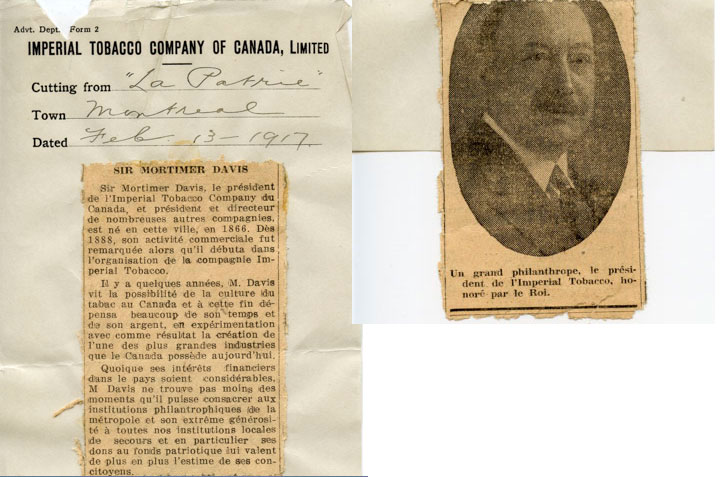

1917 – Coupure de presse soulignant les principales réalisations de Sir Mortimer B. Davis.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

1917 – Coupure de presse soulignant les principales réalisations de Sir Mortimer B. Davis.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

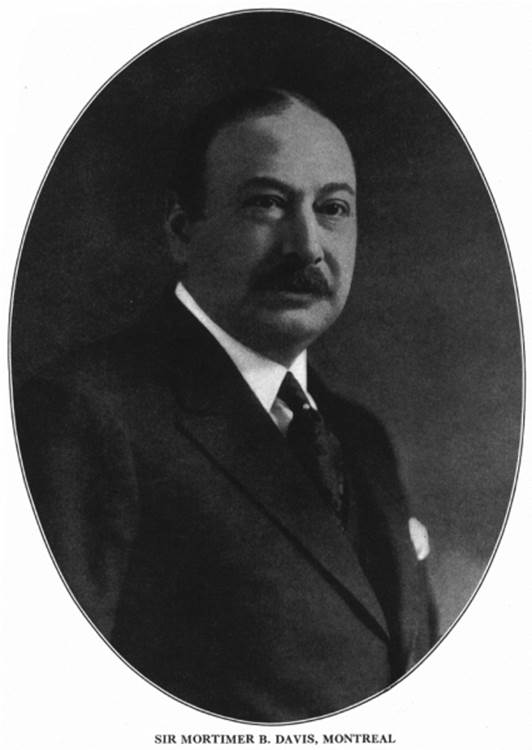

Portrait de Sir. Mortimer B. Davis tiré du livre The Jew in Canada (1926).Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Portrait de Sir. Mortimer B. Davis tiré du livre The Jew in Canada (1926).Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Sir Mortimer B. Davis

À venir

-

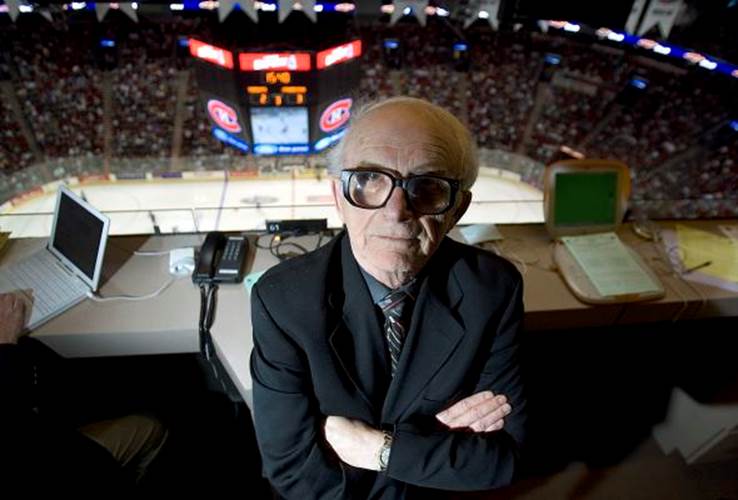

Septembre 2005 – Red Fisher regarde la troisième période du match opposant les Canadiens de Montréal aux Maple Leafs de Toronto au Centre Bell.Crédits Photo : Montreal Gazette

Septembre 2005 – Red Fisher regarde la troisième période du match opposant les Canadiens de Montréal aux Maple Leafs de Toronto au Centre Bell.Crédits Photo : Montreal Gazette -

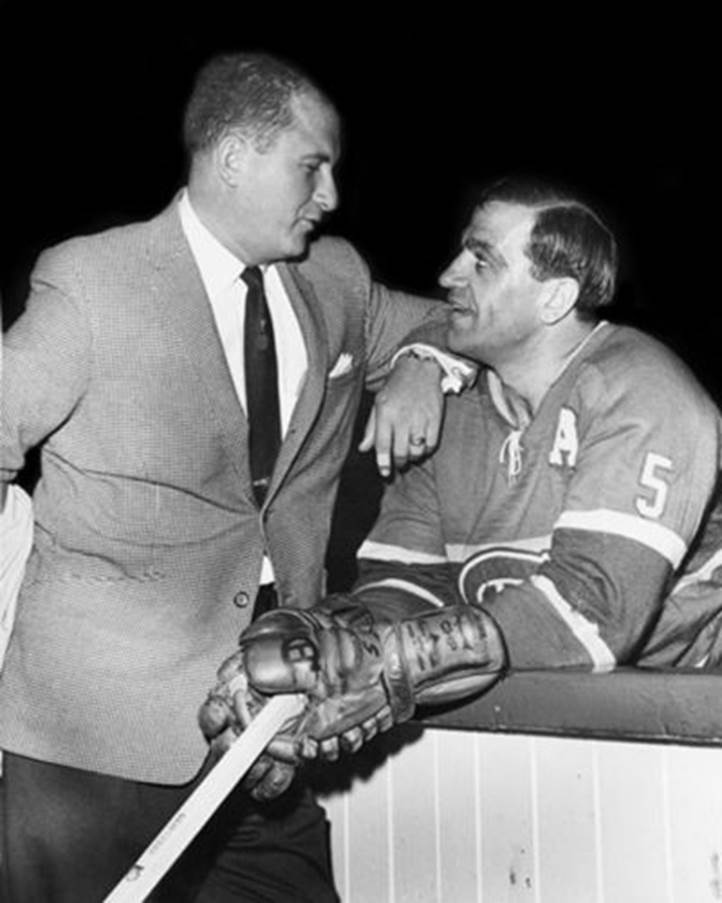

Red Fisher interviewe Toe Blake, l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire de la LNH.Crédits Photo : Montreal Gazette photo files

Red Fisher interviewe Toe Blake, l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire de la LNH.Crédits Photo : Montreal Gazette photo files -

Red Fisher et « Boum Boum » Geoffrion des Canadiens de Montréal.Crédits Photo : Dennis Kane

Red Fisher et « Boum Boum » Geoffrion des Canadiens de Montréal.Crédits Photo : Dennis Kane

Red Fisher

Grand journaliste sportif montréalais, Red Fisher est célèbre pour sa couverture des matchs des Canadiens de Montréal et pour sa vaste connaissance de l'histoire du tricolore. Il était d’ailleurs le rédacteur spécialisé qui comptait le plus d’ancienneté pour son travail auprès d'une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH). En effet, il a couvert les Canadiens pendant 57 ans, période durant laquelle l'équipe a remporté 17 coupes Stanley.

Né à Montréal, M. Fisher est surnomé « Red » en raison de la couleur flamboyante de ses cheveux. C’est en 1954 qu’il commence à écrire des articles sur le hockey dans le quotidien Montreal Star. Il exerce ce travail jusqu’à la fermeture de l’entreprise en 1979, année où sa carrière pour le Montreal Gazette débute. On le reconnaissait aisément à son écriture franche. Red Fisher a remporté le Concours canadien de journalisme trois fois au cours de sa carrière, qui s’est terminée en 2012.

M. Fisher a eu une grande influence sur toute la communauté de la LNH – Don Cherry a d’ailleurs prétendu que le Montréalais avait été responsable de son congédiement à titre d’entraîneur-chef des Bruins de Boston. À sa retraite comme doyen des journalistes des Canadiens de Montréal, de nombreuses personnalités ont célébré l’intégrité de M. Fisher, de même que son engagement et son impartialité. On pense notamment à Gary Bettman, commissaire de la LNH, Geoff Molson, George Gillett Jr., Jacques Demers, Jean Béliveau, Henri Richard, Yvan Cournoyer, Guy Carbonneau et le légendaire Dickie Moore, un ami proche de M. Fisher.

-

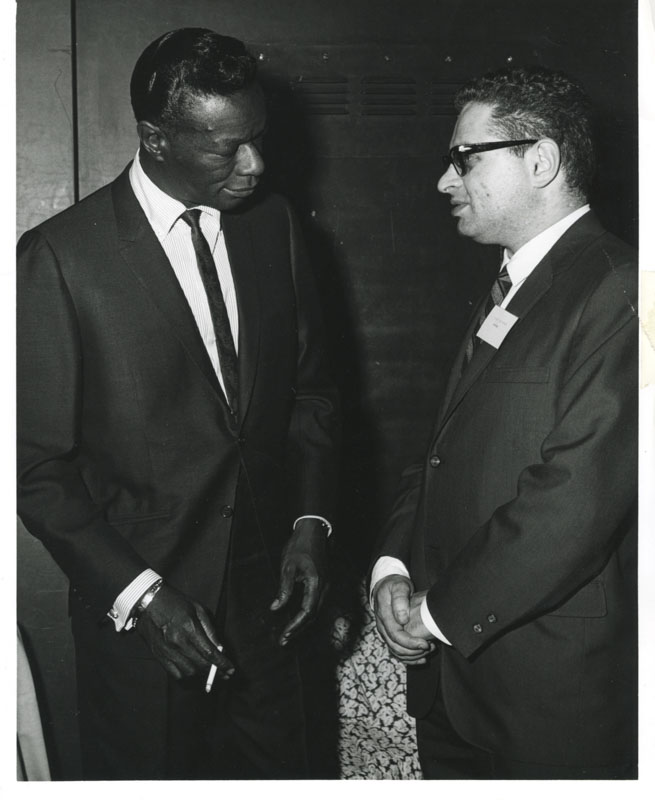

1980 – Sam Gesser en compagnie de Nat King Cole lors de son 50e anniversaire de naissance.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

1980 – Sam Gesser en compagnie de Nat King Cole lors de son 50e anniversaire de naissance.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

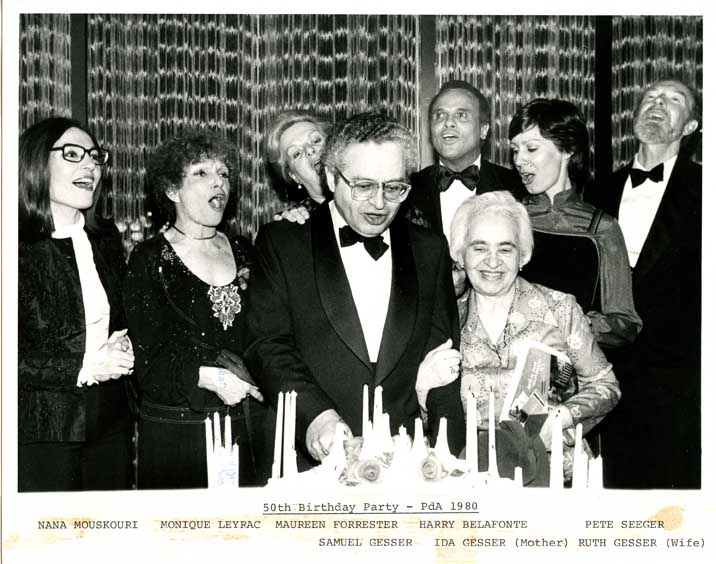

1980 – Sam Gesser lors de son 50e anniversaire de naissance.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

1980 – Sam Gesser lors de son 50e anniversaire de naissance.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

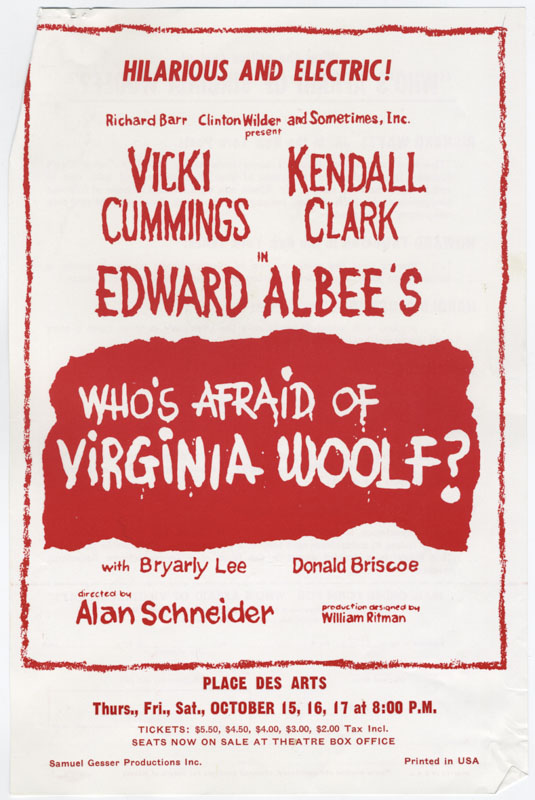

Affiche de Who is Afraid of VIrginia Woolf? publicisé par Samuel Gesser.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Affiche de Who is Afraid of VIrginia Woolf? publicisé par Samuel Gesser.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

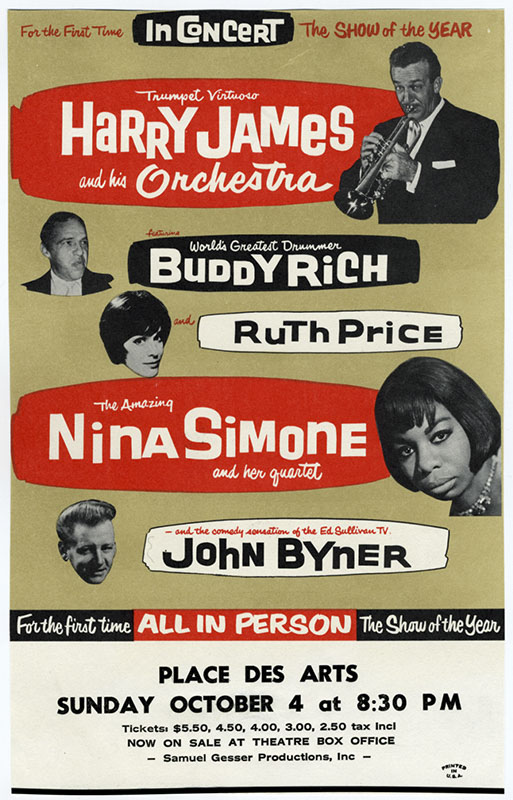

Affiche d’un concert publicisé par Samuel Gesser mettant en vedette Harry James, Buddy Rich, Ruth Prince, Nina Simone et John Byner .Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Affiche d’un concert publicisé par Samuel Gesser mettant en vedette Harry James, Buddy Rich, Ruth Prince, Nina Simone et John Byner .Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

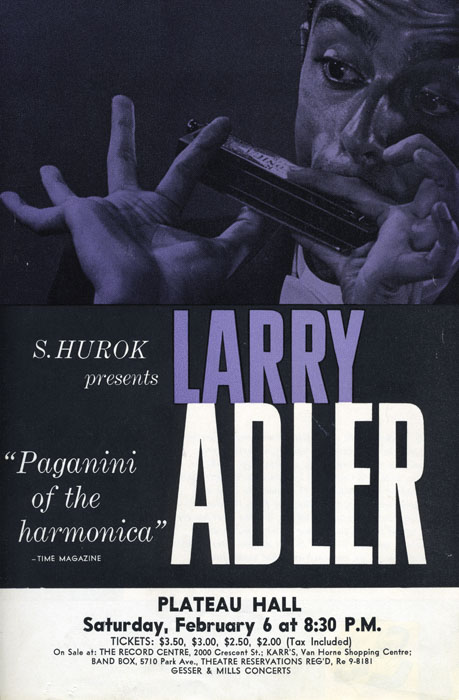

1950 – Affiche d’un concert de Larry Adler publicisé par Samuel Gesser.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

1950 – Affiche d’un concert de Larry Adler publicisé par Samuel Gesser.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

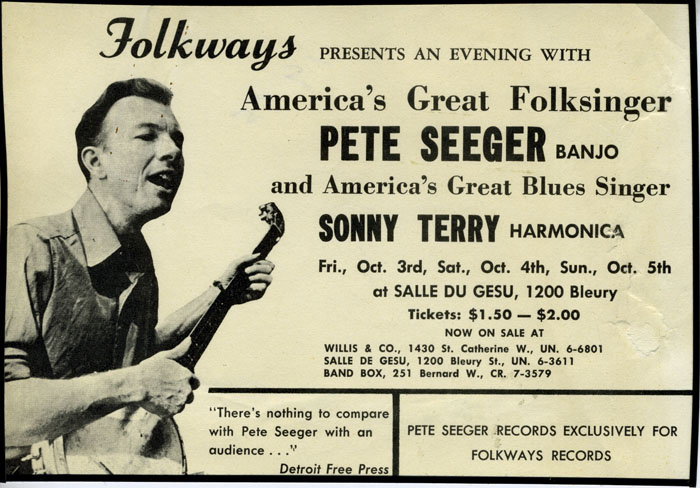

1950 – Affiche d’un concert de Pete Seeger produit et publicisé par Samuel Gesser.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

1950 – Affiche d’un concert de Pete Seeger produit et publicisé par Samuel Gesser.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Sam Gesser

Scénariste, producteur de disques et imprésario visionnaire, Samuel Gesser a grandement contribué au développement de la scène musicale canadienne. Il a été investi de l’Ordre du Canada en reconnaissance de son apport important à la promotion des arts de la scène.

Samuel Gesser voit le jour à Montréal le 7 janvier 1930 et grandit sur le coloré Plateau-Mont-Royal. Durant sa jeunesse, il se faufile fréquemment à l’intérieur du His Majesty’s Theatre afin d’assister aux spectacles et étudier les subtilités de la scénarisation. Adulte, sa véritable vocation, imprésario, se dessine presque par hasard. En effet, lors d’un séjour à Chicago à la fin des années 1940, il achète un enregistrement Folkways du célèbre guitariste de blues Leadbelly. À l’arrière de l’album se trouve une liste d’autres enregistrements Folkways dont aucun n’était disponible au Canada, puisque cette compagnie n’a alors aucun distributeur au nord de la frontière.

Au terme d’une rencontre à New York avec le fondateur de Folkways, Moses Asch, Samuel Gesser en devient le distributeur canadien et propose de trouver et de produire de la musique folk canadienne pour cette maison de disque. De 1950 à 1964, il produit plus de 100 disques originaux pour Folkways, entre autres des chansons des Premières Nations et la musique de célèbres musiciens comme Alan Mills, Jean Carignan et Hélène Baillargeon. Samuel Gesser produit également des disques pour les étiquettes Pye, Vox et Premier, en plus de scénariser de nombreuses émissions de radio et de télévision, notamment pour CFCF et la CBC. Alors qu’il produit des disques, il acquiert la certitude que le fait de présenter des artistes devant un public constitue une excellente façon de promouvoir la musique.

En 1950, M. Gesser organise un concert de l’artiste Pete Seeger à Montréal, à la salle l’Ermitage, située sur le chemin de la Côte-des-Neiges, et voit sa carrière d’imprésario prendre son envol. Au cours des années suivantes, il propose plus de 3 000 spectacles à des publics locaux, nationaux et internationaux. Ses productions amènent de nombreux artistes à Montréal provenant de divers milieux : de la musique folk à la musique populaire, de la musique classique au jazz, de la musique internationale et de la danse aux comédies musicales de Broadway. Ravi de son succès avec Pete Seeger, il amorce une carrière qui durera plus de 50 ans et au cours de laquelle il présentera les talents canadiens et internationaux aux Montréalais. En plus de la présentation de spectacles locaux, il assure les tournées d’artistes comme Harry Belafonte, Tony Bennett et Nana Mouskouri, les amenant dans l’Ouest canadien, aux États-Unis, dans les Maritimes et dans les petites villes du Québec. Il contribue également à la formation des Feux-Follets, une troupe de danse folklorique, qui a placé le patrimoine canadien au centre de la scène artistique.

Gesser contribue également au rayonnement des arts et de la culture grâce à l’écriture. Sa pièce Fineman’s Dictionary, mettant en vedette Fyvish Finkel, est présentée en 2000 au Centre Saidye Bronfman, en plus d’une lecture publique à la Bibliothèque publique juive. Dancing to Beethoven, une pièce écrite pour et jouée par des acteurs aveugles, est présentée en 2003 à la Place des Arts. En 2006, la troupe et la pièce ont fait l’objet d’un documentaire produit par l’Office national du film.

Le dévouement de Samuel Gesser à son art inclut le don de son impressionnante collection d’albums à la Marvin Duchow Music Library de l’Université McGill. En 2005, il fait don de ses archives professionnelles aux Archives de la Bibliothèque publique juive. Celles-ci ne servent pas qu’à documenter la longue carrière et les réalisations de Samuel Gesser, elles font également partie intégrante de l’histoire de la culture et des spectacles canadiens.

.

-

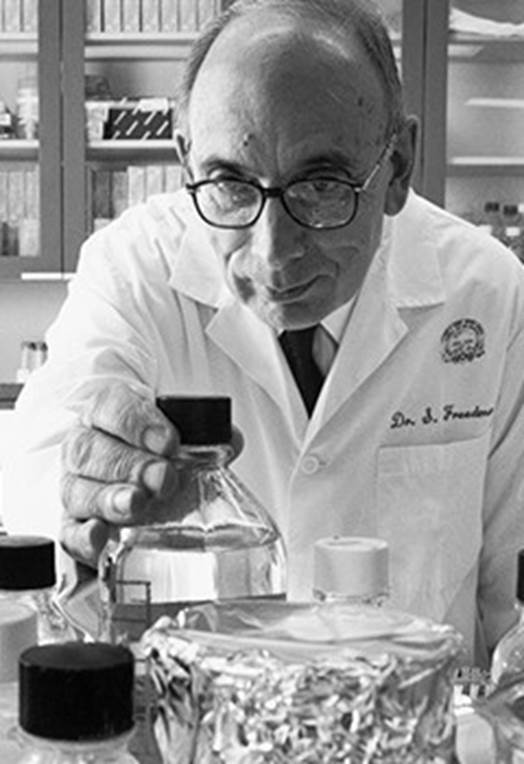

Samuel O. Freedman effectue des recherches en laboratoire.Crédits Photo : Fonds de Recherche Santé

Samuel O. Freedman effectue des recherches en laboratoire.Crédits Photo : Fonds de Recherche Santé -

Phil Gold.Crédits Photo : Les archives de la bibliothèque juive

Phil Gold.Crédits Photo : Les archives de la bibliothèque juive

Dr Samuel Freedman et Dr Phil Gold

D’origine montréalaise, les docteurs Samuel Freedman et Phil Gold sont deux scientifiques, chercheurs, médecins et administrateurs primés.

Alors que le docteur Freedman a fait ses études secondaires au Westmount High School, le docteur Gold est diplômé de la Baron Byng High School. Tous deux sont titulaires d’un diplôme en médecine de l’Université McGill. En 1965, ils découvrent le premier marqueur tumoral humain cliniquement utile : l’antigène carcinoembryonnaire (ACE). Cet antigène, qu’il est possible de mesurer dans le sang, a d’abord été découvert chez des patients atteints du cancer colorectal. Toutefois, comme sa présence permet de détecter divers cancers, un test de routine à cet effet est désormais effectué dans les hôpitaux du monde entier.

En plus d’avoir été décorés de l’Ordre du Canada et de l’Ordre national du Québec, les docteurs Freedman et Gold sont membres de la Société royale du Canada et lauréats du Prix Armand Frappier du gouvernement du Québec. Ils ont également reçu le Prix international de la Fondation Gairdner, dont le prestige équivaut à peu de choses près à celui du prix Nobel. Ils sont tous deux récipiendaires de la Médaille du jubilé de la Reine Elizabeth II. Par ailleurs, M. Gold a obtenu la Médaille commémorative du 125e anniversaire de la Confédération du Canada, en plus d’avoir été intronisé au Temple de la renommée médicale canadienne.

Parmi les postes de direction que les deux chercheurs ont occupés, notons que le docteur Freedman fut doyen de la Faculté de médecine et vice-directeur aux affaires académiques à l’Université McGill. Il a également été directeur de la recherche à l’Institut Lady Davis de l’Hôpital général juif. Pour sa part, le docteur Gold a été professeur de médecine Douglas G. Cameron à l’Université McGill et médecin en chef à l’Hôpital général de Montréal.

Sources :

http://archive.gg.ca/honours/search-recherche/honours-desc.asp?lang=f&TypeID=orc&id=649

https://www.youtube.com/watch?v=yeBMDW8lL_0

http://cdnmedhall.org/inductees/dr-phil-gold

-

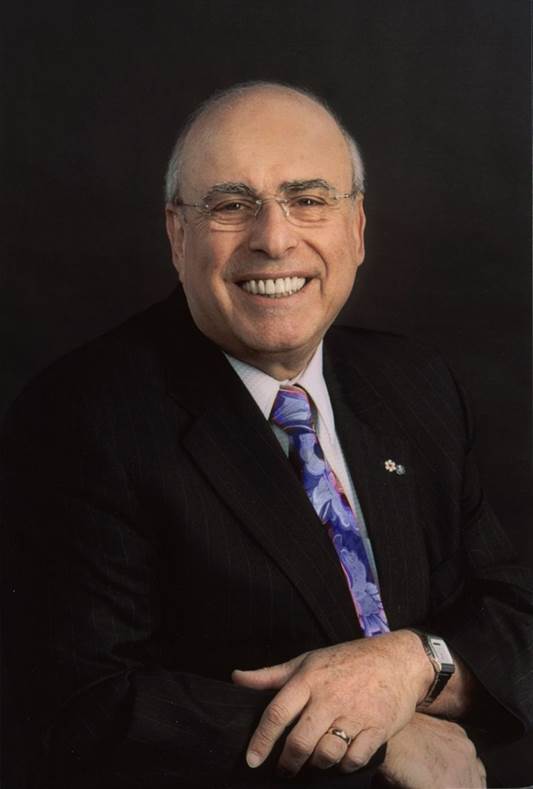

Page couverture du livre The Hockey Sweater (Le chandail de hockey) de Roch Carrier.Crédits Photo : Amazon

Page couverture du livre The Hockey Sweater (Le chandail de hockey) de Roch Carrier.Crédits Photo : Amazon -

2012 – Sheldon Cohen.Crédits Photo : John Kenney pour le Montreal Gazette

2012 – Sheldon Cohen.Crédits Photo : John Kenney pour le Montreal Gazette

Sheldon Cohen

Célèbre illustrateur et cinéaste montréalais, Sheldon Cohen est surtout connu pour avoir collaboré avec Roch Carrier à la réalisation du court métrage d’animation The Sweater (Le chandail).

Sheldon Cohen voit le jour à Montréal en 1949, au sein d’une famille d’immigrants juifs. Après l’obtention d’un baccalauréat ès sciences de l’Université McGill en 1972, il entreprend des études supérieures en art d’animation au Sheridan College. Peu de temps après sa sortie de l’école, il se joint à l’équipe de l’Office national du film du Canada à titre de stagiaire. Il produit alors des courts métrages d’animation au style fantaisistes, qui relatent des épisodes marquants de son enfance passée dans un quartier populaire montréalais, où la langue la plus couramment parlée était le yiddish.

Sheldon Cohen poursuit sa carrière à l’Office national du film du Canada en réalisant plusieurs courts métrages d’animation, qui reflètent la culture québécoise. Inspiré du livre Le chandail de hockey de Roch Carrier, celui intitulé The Sweater (Le chandail) est présenté dans de nombreuses écoles primaires partout au Canada. Il recevra quinze récompenses internationales, dont le prix BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) du « meilleur film d’animation ». Le court métrage d’animation The Three Wishes comptera également parmi les œuvres les plus célèbres du cinéaste québécois. Celui-ci raconte les aventures d’un pauvre colporteur et de sa femme dans les rues de Montréal. En 2015, après avoir frôlé la mort, M. Cohen sort de sa retraite afin de réaliser My Heart Attack, un autre court métrage d’animation qui sera chaleureusement applaudi par la critique.

En 1991, Sheldon Cohen remporte le prix du Gouverneur général dans la catégorie « Littérature jeunesse de langue française — illustrations ». Encore aujourd’hui, il est considéré comme l’un des plus importants créateurs de films d’animation pour enfants du Canada.

Sources :

http://bysheldoncohen.blogspot.ca/

https://www.nfb.ca/film/sweater/

https://www.youtube.com/watch?v=kSfiUVGCcSc

-

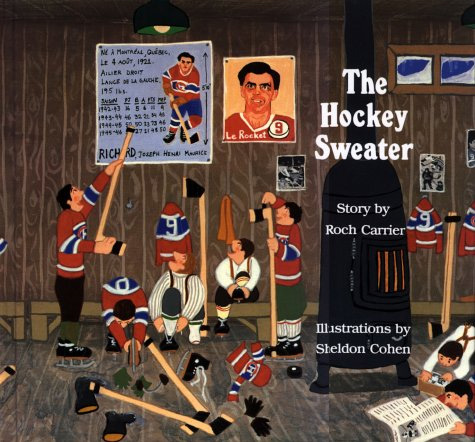

1986 – Brochure de Sheila Finestone, députée libérale de la circonscription de Mont-Royal.Crédits Photo : Brochure de Sheila Finestone, députée libérale de la circonscription de Mont-Royal.

1986 – Brochure de Sheila Finestone, députée libérale de la circonscription de Mont-Royal.Crédits Photo : Brochure de Sheila Finestone, députée libérale de la circonscription de Mont-Royal. -

1986 – Bulletin parlementaire de Sheila Finestone, députée libérale de la circonscription de Mont-Royal.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

1986 – Bulletin parlementaire de Sheila Finestone, députée libérale de la circonscription de Mont-Royal.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

La députée Sheila Finestone discute avec l’auteure et féministe Betty Friedman lors de la visite de Mme Friedman, organisée entre 1980 et 1990 par les associés canadiens de l’Université Ben Gourion du Néguev.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

La députée Sheila Finestone discute avec l’auteure et féministe Betty Friedman lors de la visite de Mme Friedman, organisée entre 1980 et 1990 par les associés canadiens de l’Université Ben Gourion du Néguev.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

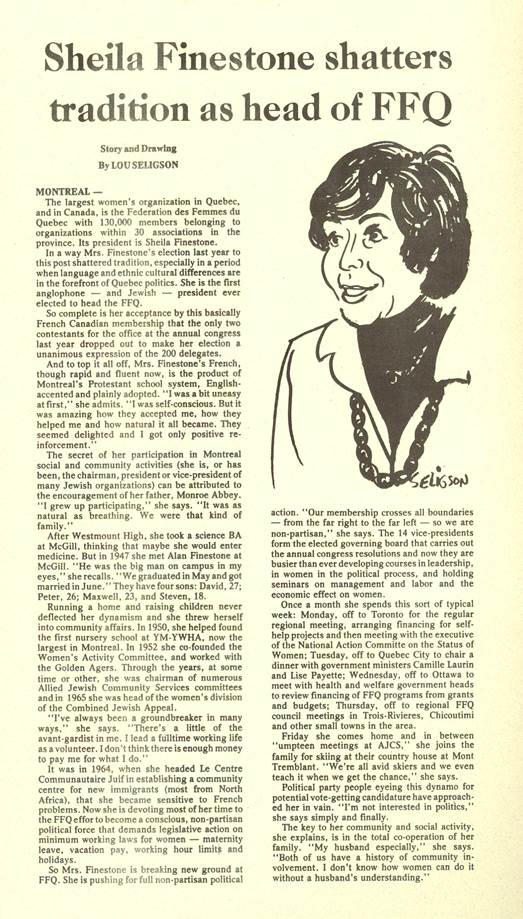

Article abordant le leadership exercé par Sheila Finestone au sein de la Fédération des femmes du Québec.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Article abordant le leadership exercé par Sheila Finestone au sein de la Fédération des femmes du Québec.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

1994 – Sheila Finestone à Ottawa en compagnie de Bernard Julius Finestone et de Stanley Abbey lors d’une cérémonie organisée à la mémoire des anciens combattants.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

1994 – Sheila Finestone à Ottawa en compagnie de Bernard Julius Finestone et de Stanley Abbey lors d’une cérémonie organisée à la mémoire des anciens combattants.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

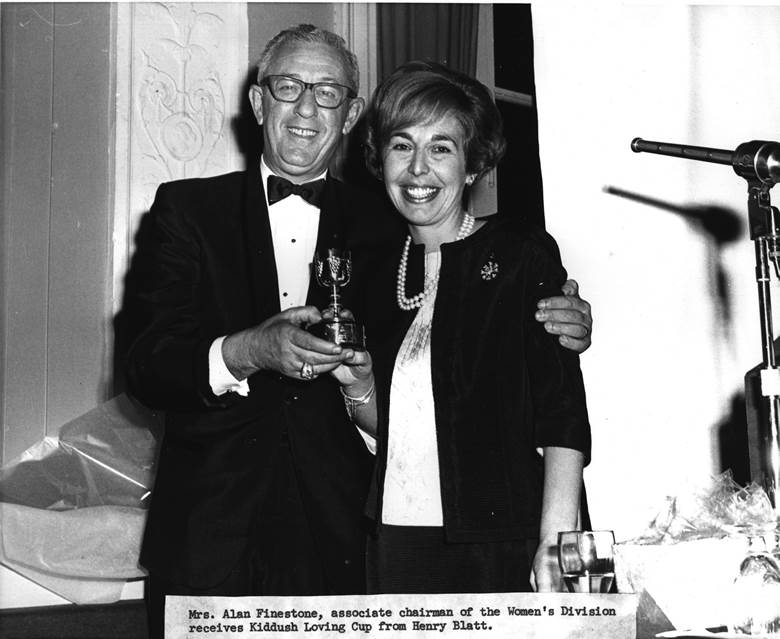

Henry Blatt remet un prix (Kiddush Loving Cup) à Mme Finestone, alors présidente adjointe de la Division des femmes de l'Appel juif unifié.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Henry Blatt remet un prix (Kiddush Loving Cup) à Mme Finestone, alors présidente adjointe de la Division des femmes de l'Appel juif unifié.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Sheila Finestone.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Sheila Finestone.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Sheila Finestone

Tout au long de sa carrière professionnelle et politique, Sheila Finestone s’investit activement dans le développement de la collectivité et s’occupe de multiples questions culturelles et multiculturelles, telles la protection des droits de la personne, la promotion de l’égalité des hommes-femmes et les droits des minorités.

Mme Finestone remporte sa première élection en 1984. Elle est élue députée sous la bannière du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Mont-Royal, poste qu’elle occupera pendant plus d’une décennie. Entre 1984 et 1999, année de sa nomination au Sénat, elle occupe plusieurs postes importants dans les sphères publiques et philanthropiques. Au cours des années 1990, elle est nommée Secrétaire d’État à la Condition féminine et au Multiculturalisme.

Sheila Finestone est également amenée à présider le Groupe canadien de l’Union interparlementaire, au sein duquel elle défend activement les droits de la personne et les droits des femmes. Elle siège aussi à titre de membre fondatrice au conseil de l’Alliance Québec. De 1977 à 1980, elle agit à titre de première présidente anglophone de la Fédération des femmes du Québec, une coalition comptant plus de 130 000 membres. Auparavant, elle préside la Fédération des femmes des Services communautaires juifs unifiés et de l’Appel juif unifié, ainsi que les services de proximité du YM-YWHA.

Polyvalente, Sheila Finestone joue un rôle de premier plan dans la création du Centre communautaire juif, en plus de siéger au conseil d’administration de nombreux organismes, tels l’AJCS, le YM-YWHA, la Fondation Institut de Cardiologie de Montréal, la Fondation des maladies du cœur, le Centre de référence du Grand Montréal, la Fondation Thérèse F. Casgrain et les Centres de jeunesse Shawbridge.

En outre, Mme Finestone occupe les fonctions de vice-présidente des Résidences Caldwell pour les retraités et de membre du comité mixte pour les relations ashkénazes-sépharades du Congrès juif canadien (CJC-AJCS). Au Congrès juif canadien, elle siège au comité mixte des relations communautaires ainsi qu’au comité de la loi nationale et de l’action sociale et agit comme conseillère auprès du comité sur le statut de la femme. Elle est membre de la coalition pour la réforme des retraites, de la coalition contre la violence dans les médias et du groupe interconfessionnel pour les Juifs de Russie.

Elle préside aussi des comités produisant des rapports à l’intention des commissions parlementaires fédérales et provinciales sur de multiples sujets, notamment la Charte des droits et libertés, les propositions de révision du Code du travail, du Code civil, du Code criminel fédéral et de la Loi sur la protection de la jeunesse, la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada et les services de garde d’enfance.

À titre d’attachée politique des chefs du Parti libéral du Québec, Claude Ryan, Gérald D. Lévesque et Robert Bourassa, Mme Finestone assume la responsabilité particulière de les informer des préoccupations des minorités. Elle siège enfin à la commission politique du Parti libéral du Québec et préside la commission sur la vieillesse, juste après avoir accédé au poste de première directrice de la protection de la jeunesse pour les services à la famille juive. Elle prendra sa retraite de la vie politique en 2001.

-

Samy Elmaghribi, au centre.Crédits Photo : Fondation Samy Elmaghribi

Samy Elmaghribi, au centre.Crédits Photo : Fondation Samy Elmaghribi -

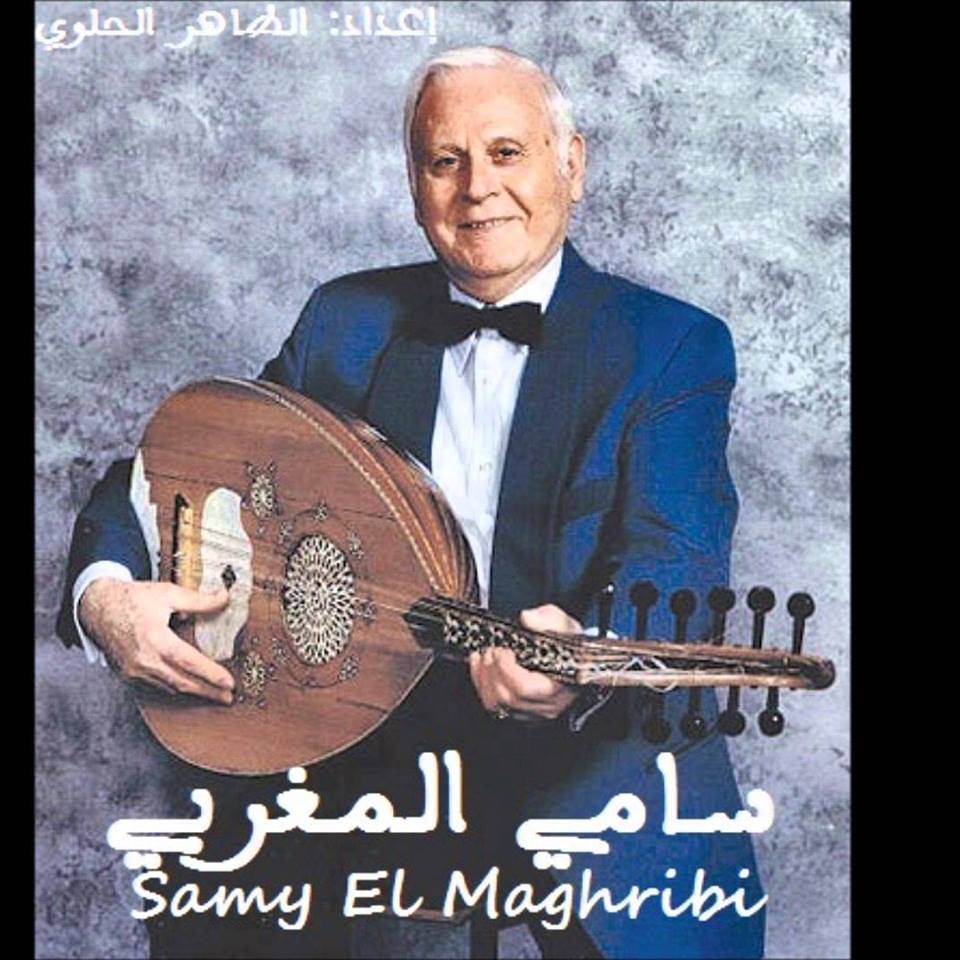

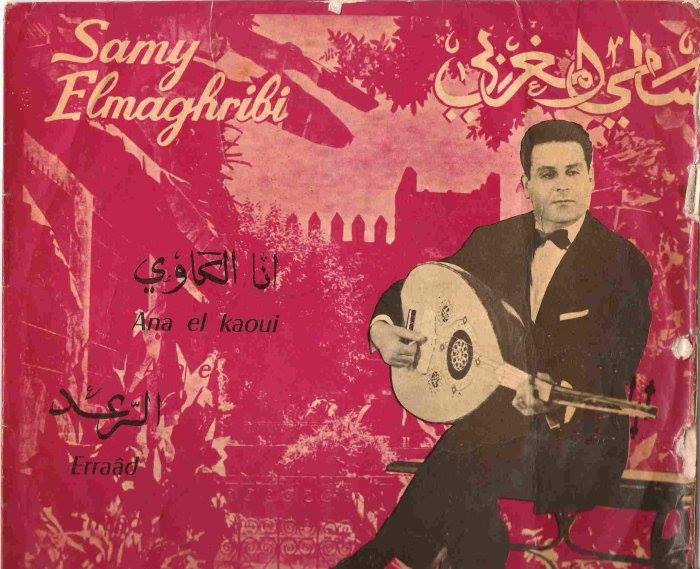

Pochette d’un album de Samy Elmaghribi.Crédits Photo : Fondation Samy Elmaghribi

Pochette d’un album de Samy Elmaghribi.Crédits Photo : Fondation Samy Elmaghribi -

Pochette d’un album de Samy Elmaghribi.Crédits Photo : Fondation Samy Elmaghribi

Pochette d’un album de Samy Elmaghribi.Crédits Photo : Fondation Samy Elmaghribi -

Pochette d’un album de Samy Elmaghribi.Crédits Photo : Fondation Samy Elmaghribi

Pochette d’un album de Samy Elmaghribi.Crédits Photo : Fondation Samy Elmaghribi

Samy Elmaghribi

Samy Elmaghribi était à la fois un animateur vedette de la radio au Maroc et en Algérie, un chantre à Montréal et un directeur musical en Israël.

Au sein de la communauté juive de Montréal, Salomon Amzallag était connu à la fois comme le chantre principal de la synagogue Spanish and Portuguese (1967-1984) et en tant que Samy Elmaghribi, l’interprète et auteur-compositeur de musique arabo-andalouse de renommée mondiale.

Salomon Amzallag naît à Safi, au Maroc, le 19 avril 1929. Dès sa plus tendre enfance, il cultive son talent pour la musique et le chant, d’abord à la synagogue avec son père et plus tard auprès de grands maîtres de la musique andalouse à Rabat. Sous son nom d’artiste, Samy Elmaghribi composera, entre 1950 et 1965, l’essentiel d’un répertoire populaire qui le consacrera au rang de vedette nationale au Maroc. Ce répertoire lui vaut l’admiration d’un vaste public dans toute l’Afrique du Nord. Il enregistre ses disques sous sa propre étiquette, Samyphone, et les distribue dans un magasin du même nom à Casablanca et à Paris. Samy Elmaghribi deviendra l’un des chanteurs préférés des regrettés rois du Maroc Mohammed V et Hassan II. Il composera notamment une série de chants patriotiques marocains et saluera le retour d’exil du Roi Mohammed V en 1955, avec la chanson Alef hniya ou hniya (Mille souhaits de bienvenue), qui deviendra un grand succès populaire.

Salomon Amzallag n’a jamais renoncé à sa passion première : la liturgie juive. Outre des mélodies et poèmes de tradition sépharade, il a interprété plusieurs autres genres liturgiques, notamment de styles ashkénaze et moyen-oriental. Il a mené une longue et fructueuse carrière liturgique, tant à la synagogue Spanish and Portuguese de Montréal qu’à titre de hazan et paytan invité dans diverses synagogues partout dans le monde. Il a participé à de nombreux concerts liturgiques à Montréal et a enseigné la liturgie sépharade, entre autres à la Yeshiva University à New York. Certains de ses disciples, dont son successeur, le cantor Yehuda Abittan, sont devenus les chantres de grandes synagogues au Canada, en France et en Israël. Salomon Amzallag a su harmonieusement concilier les dimensions sacrée et profane de sa carrière, et il a même écrit une chanson en réponse à ce dilemme apparent, Enghenni Ouenselli.

Sous son identité d’artiste, Samy Elmaghribi a suivi son public sur ses chemins d’exil, de Paris à Jérusalem, en passant par Montréal, New York, Los Angeles et Caracas, pour revenir au Maroc, où les jeunes le redécouvrent aujourd’hui. À Montréal, il a donné trois grands concerts au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts (1978, 1984, 2005) et un au Théâtre Outremont (2003).

En Israël, il fonde le Merkaz Piyyout Veshira, un centre de musique sépharade où il enseigne à titre de directeur pédagogique de 1988 à 1994. Pendant ces années, il dirige une chorale étudiante dans une série de concerts, où celle-ci est accompagnée par un orchestre largement constitué de musiciens russes nouvellement immigrés, qui deviendra plus tard l’Orchestre andalou d’Israël. Le 27 avril 2005, Samy Elmaghribi participe à un concert hommage à sa carrière de chanteur et de maître. L’événement souligne aussi le 10e anniversaire de l’Orchestre andalou d’Israël, à l’Opéra de Tel-Aviv.

Après son retour à Montréal en 1996, il continue de parcourir le monde et donne des importants lors du Festival de Chant Gharnati à Rabat et Oujda (1999) et du Festival arabo-andalou (Arab-Andalusian Festival) à l’UNESCO à Paris (2000). En 2006, il est l’invité de la populaire émission télévisée Shada al alhan, dont l’enregistrement deviendra viral sur YouTube.

Tout au long de sa vie, Salomon Amzallag a franchi les frontières géographiques, religieuses et culturelles pour rassembler son public diversifié autour des valeurs universelles exprimées dans son art. Juifs et musulmans l’ont acclamé comme l’un des représentants les plus talentueux de la tradition musicale arabo-andalouse.

Salomon Amzallag est décédé à Montréal le 9 mars 2008. Cette même année, son épouse Messody a reçu la médaille du mérite national décernée à titre posthume à Samy Elmaghribi par le Roi Mohammed VI. Messody Cohen-Amzallag s’est éteinte à Ashdod le 5 avril 2015. Les enfants de Samy et Messody ont créé la Fondation Samy Elmaghribi pour perpétuer les enseignements de respect de la tradition, d’ouverture aux autres et de générosité que leur ont transmis leurs parents à travers leur passion pour la musique.

Remerciement spécial à Yolande Amzallag.

-

1905 – Pauline Donalda dans la production Roméo et Juliette au Covent Garden de Londres.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

1905 – Pauline Donalda dans la production Roméo et Juliette au Covent Garden de Londres.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Pauline Donalda en compagnie d’amis et d’admirateurs, vers le milieu des années 1960.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Pauline Donalda en compagnie d’amis et d’admirateurs, vers le milieu des années 1960.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

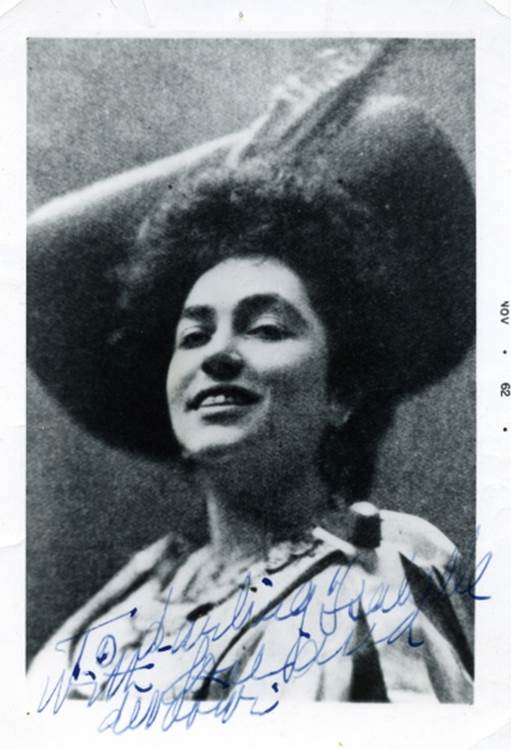

Photo autographiée de Pauline Donalda. Bien qu’elle soit datée de novembre 1962, elle a fort probablement été prise entre 1905 et 1910.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Photo autographiée de Pauline Donalda. Bien qu’elle soit datée de novembre 1962, elle a fort probablement été prise entre 1905 et 1910.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Portrait de Pauline Donalda tiré du livre The Jew in Canada (1926).Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Portrait de Pauline Donalda tiré du livre The Jew in Canada (1926).Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Pauline Donalda

Pauline Donalda, dont le nom à la naissance est Pauline Lightstone, est une soprano qui a connu une notoriété internationale. Sa contribution au domaine des arts et de la culture lui a valu le titre d'officière de l'Ordre du Canada en 1967.

Née à Montréal dans une famille d’immigrants juifs d’Europe de l’Est, Pauline Donalda étudie l’opéra au Conservatoire de Paris grâce au soutien financier de l’influent homme politique Donald Smith (Lord Strathcona), auquel elle rend hommage en adoptant le nom de scène « Donalda ». Sa carrière artistique, amorcée en 1904 à Nice en France, est marquée par des débuts prometteurs. En 1905, elle chante au Covent Garden de Londres devant la Reine d’Angleterre de même qu’à l’Opéra de la Monnaie à Bruxelles. L’année suivante, elle tient un rôle aux côtés du légendaire ténor Enrico Caruso dans un opéra de Verdi. Grâce à ses performances, elle remporte un immense succès. Toujours en 1906, elle rejoint la Manhattan Opera House, fondée par l’auteur et producteur de comédies musicales américain Oscar Hammerstein. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle suspend sa carrière et organise des concerts-bénéfices afin de soutenir l’effort de guerre.

À compter de 1922, elle se consacre à l’enseignement du chant. Vingt ans plus tard, elle fonde la Guilde de L’Opéra de Montréal, où de nombreuses premières canadiennes sont présentées.

Faisant partie des pionnières de la promotion de l’opéra, Pauline Donalda participe au développement des arts de manière exceptionnelle. Ses réalisations contribuent au rayonnement du Canada et de la communauté juive dans le monde entier.

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Sources :

http://imjm.ca/location/1793

http://www.cjhn.ca/en/permalink/cjhn158

http://thecanadianencyclopedia.com/fr/article/donalda-pauline/

-

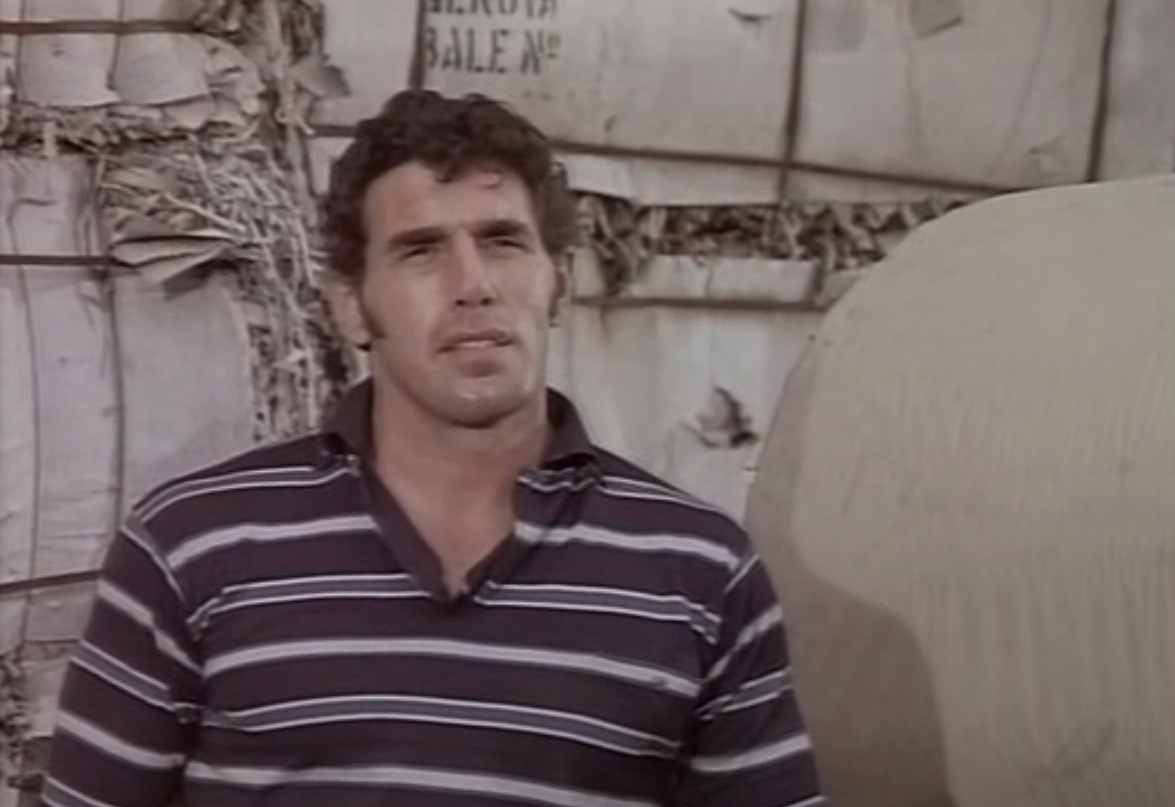

Capture d'écran du film Straziami, ma di baci saziami (1968).Crédits Photo : Cavarrone

Capture d'écran du film Straziami, ma di baci saziami (1968).Crédits Photo : Cavarrone -

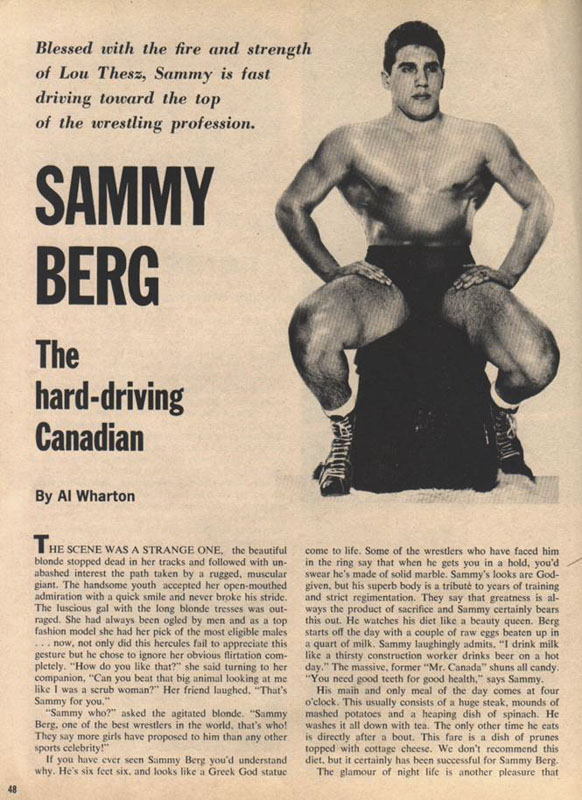

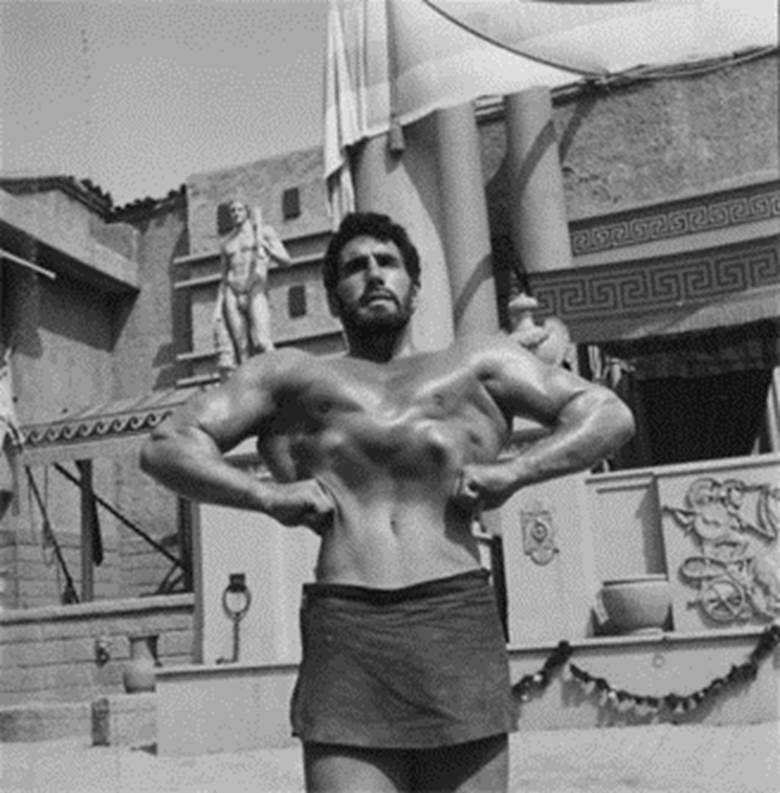

Samson Burke a laissé sa marque sur le circuit de la lutte professionnelle pendant les années 1950. Mesurant 6 pieds 6 pouces et pesant 275 livres, « Sammy Berg » n’était pas à prendre à la légère.Crédits Photo : Samson Burke

Samson Burke a laissé sa marque sur le circuit de la lutte professionnelle pendant les années 1950. Mesurant 6 pieds 6 pouces et pesant 275 livres, « Sammy Berg » n’était pas à prendre à la légère.Crédits Photo : Samson Burke -

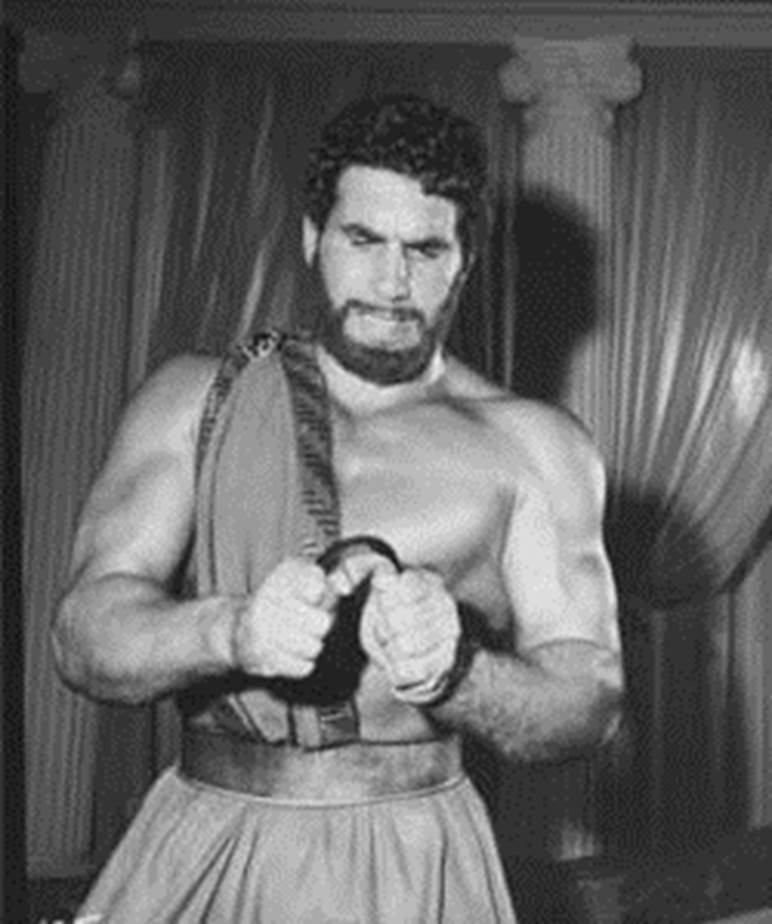

1962 – Samson Burke dans The Three Stooges Meet Hercules.Crédits Photo : Samson Burke

1962 – Samson Burke dans The Three Stooges Meet Hercules.Crédits Photo : Samson Burke -

1962 – Samson Burke dans The Three Stooges Meet Hercules.Crédits Photo : Samson Burke

1962 – Samson Burke dans The Three Stooges Meet Hercules.Crédits Photo : Samson Burke -

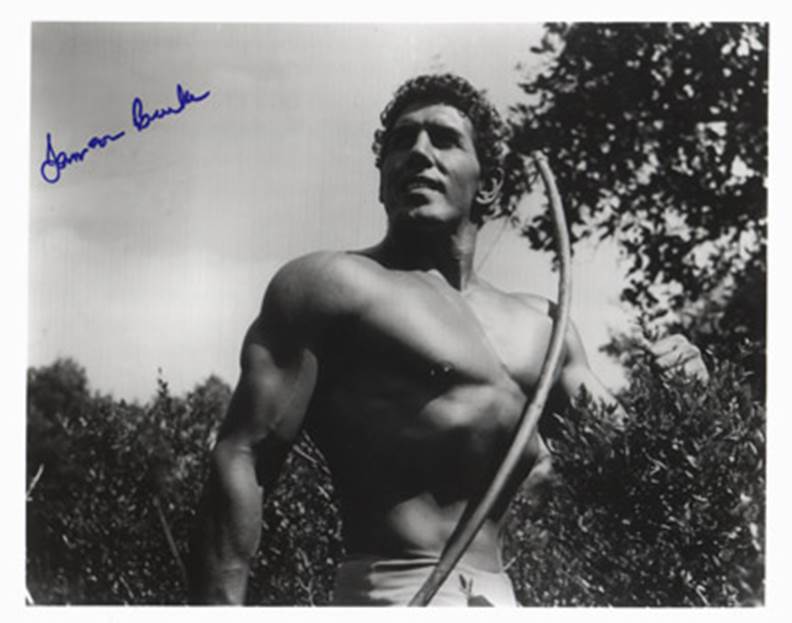

1962 – Samson Burke dans The Three Stooges Meet Hercules.Crédits Photo : Peplum TV

1962 – Samson Burke dans The Three Stooges Meet Hercules.Crédits Photo : Peplum TV -

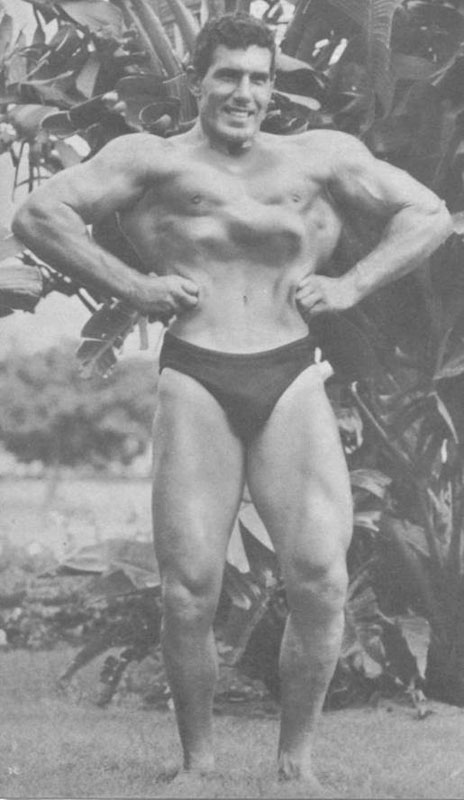

Samson Burke pose pour la caméra pendant les années 1950.Crédits Photo : Samson Burke

Samson Burke pose pour la caméra pendant les années 1950.Crédits Photo : Samson Burke -

Samson Burke pose pour la caméra pendant les années 1950.Crédits Photo : Samson Burke

Samson Burke pose pour la caméra pendant les années 1950.Crédits Photo : Samson Burke

Samson Burke

Samson Burke est un culturiste et acteur canadien aux multiples talents. Il a notamment représenté le Canada aux Jeux olympiques de 1948 lors des épreuves de lutte et de natation.

Samson Burke voit le jour à Montréal, le 8 avril 1929. Après avoir fréquenté la Baron Byng High School, il entreprend un baccalauréat en éducation physique à l’Université McGill. Nageur hors pair depuis son tout jeune âge, il remporte de nombreux titres provinciaux et nationaux lors des compétitions de natation et de water-polo auxquelles il participe. Avant l’obtention de son diplôme, il est nommé « l’athlète étudiant le plus polyvalent du Canada ».

Après ses études, Samson Burke prend part à de nombreuses compétitions de culturisme. Doté d’une musculature hors du commun, il remporte haut la main les titres de « Mr. Montreal », de « Mr. Muscle Beach » et de « Mr. Canada ». Lors du Championnat du monde de culturisme, la Fédération internationale des culturistes lui décerne le titre du meilleur athlète amateur au monde. Athlète polyvalent, Samson Burke est par la suite invité à participer aux épreuves de lutte et de natation lors des Jeux olympiques de 1948. Puis, au tournant des années 1950, il effectue une entrée remarquée dans le monde de la lutte professionnelle. Surnommé « Sammy Berg » et « Mr. Canada », il se mesure aux plus grands noms de l’époque, devenant même champion du monde poids lourd à la fin des années 1950.

Au début de la décennie suivante, Samson Burke délaisse momentanément le sport afin d’amorcer une carrière d’acteur. En 1961, il décroche le rôle principal du film The Revenge of Ursus, en plus de donner la réplique à l’acteur italien Totò dans Toto vs Maciste, un film qui révélera Samson Burke au grand public. L’année suivante, le producteur Norman Maurer le choisit pour incarner le mythique héros grec Hercules dans le film The Three Stooges Meet Hercules. Ce rôle permet au Montréalais de gagner en notoriété partout en Amérique du Nord. À la fin des années 1960, le colosse québécois décroche de nombreux rôles au cinéma et à la télévision, personnifiant notamment Petit jean dans The Triumph of Robin Hood et Polyphemus dans la minisérie The Odyssey. Samson Burke apparaît également aux côtés de Klaus Kinski dans le western Sartana the Gravedigger. Puis, pendant les années 1980, il déménage à Hawaii, où il se joint à la distribution de Magnum, P.I. jusqu’à ce que l’émission ne soit retirée des ondes en 1988.

Samson Burke déménage ensuite en Californie afin de travailler comme entraîneur personnel, et ce, jusqu’à sa retraite à la fin des années 1990.

Sources :

http://www.samsonburke.com/

https://www.youtube.com/watch?v=9JTfJzADYs4