Auteur/autrice : Talia Huculak

-

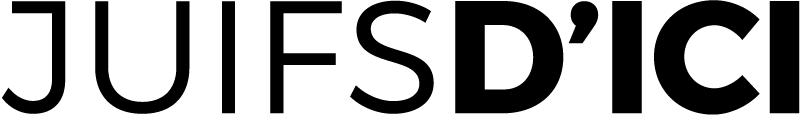

Solly Levy et Michel Tremblay.Crédits Photo : Claire Lévy-Boker

Solly Levy et Michel Tremblay.Crédits Photo : Claire Lévy-Boker -

Solly Levy et Antonine Maillet.Crédits Photo : Claire Lévy-Boker

Solly Levy et Antonine Maillet.Crédits Photo : Claire Lévy-Boker

Solly Levy

Écrivain, éducateur, humoriste, metteur en scène prolifique ainsi que fondateur et directeur de deux chorales musicales — la Chorale Kinor de Montréal et la Chorale liturgique Hallel Vezimra du Sephardic Kehila Centre de Toronto —, Solly Levy est un brillant créateur culturel.

Solly Levy a mis à profit ses nombreux talents pour tisser des liens entre la communauté juive de Montréal et la population québécoise en général. Il a adapté en judéo-arabe et mis en scène plusieurs grands classiques de Molière et de divers dramaturges québécois francophones. Ces pièces ont connu un succès retentissant.

Au cours de sa carrière d’enseignant à l’École Roberval de Montréal, Solly Levy a mis en scène plusieurs classiques du théâtre québécois, dont la pièce Ti-Coq du célèbre dramaturge Gratien Gélinas. À l’instar de ce dernier, Michel Tremblay, Antonine Maillet et d’autres grands auteurs québécois et canadiens francophones ont assisté aux adaptations de leurs pièces conduites par Solly Levy, dont ils ont encensé le travail.

Dans le film documentaire Les Juifs du Québec : une histoire à raconter, Solly Levy a magistralement interprété le rôle de Haïm, un vieil antiquaire juif qui entreprend de raconter à une jeune Québécoise « pure laine » les 400 ans d’histoire de la communauté juive du Québec.

Solly Levy est par ailleurs un éminent spécialiste de la hakétia, une judéo-langue vernaculaire parlée jadis par les communautés juives vivant dans les localités du nord du Maroc, à laquelle il a consacré plusieurs livres. 2014, il a compté parmi les principaux conférenciers de la conférence internationale consacrée aux langues judéo-espagnoles organisée par l’U.N.E.S.C.O. (Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture) à Paris.

En 2001, le prestigieux magazine français L’Express a placé Solly Levy sur sa liste des « 100 personnalités qui font bouger le Québec ».

-

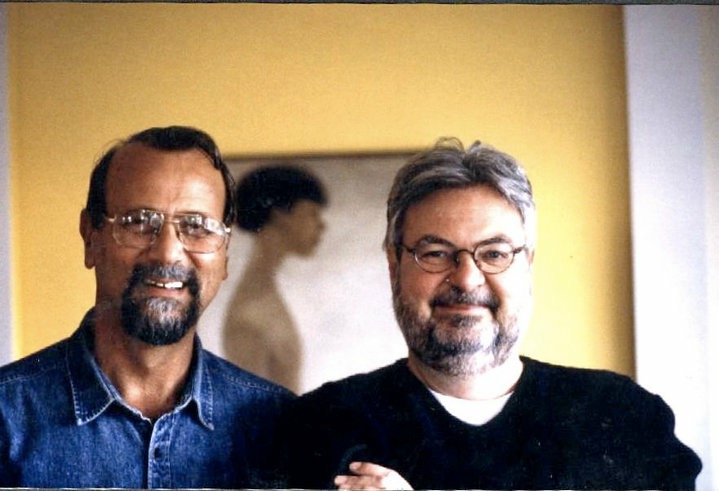

Arthur Pascal.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Arthur Pascal.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

-

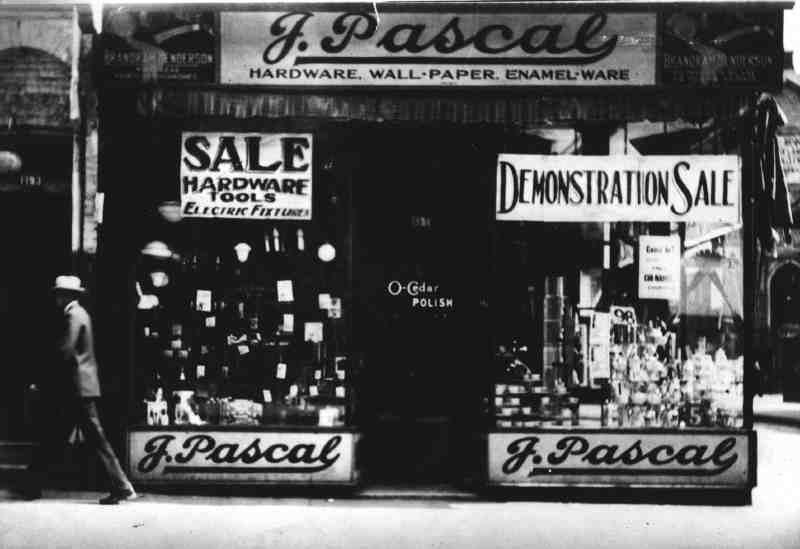

1930 – La quincaillerie Pascal sur le boulevard Saint-Laurent.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

1930 – La quincaillerie Pascal sur le boulevard Saint-Laurent.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Famille Pascal

Avant l’apparition des magasins-entrepôts, il y avait une quincaillerie Pascal dans presque tous les centres commerciaux du Québec. Jacob Pascal a ouvert une petite quincaillerie à Montréal en 1903 et a inculqué à ses fils Maxwell, Hyman, Cecil et Arthur l’art de vendre des produits et de fidéliser les clients.

Au fil de ses 90 ans d’activité, la chaîne de quincailleries et de magasins de meubles Pascal a exploité jusqu’à 26 magasins au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Elle est demeurée une entreprise familiale tout au long de son existence. Les magasins Pascal ont garni de meubles et d’appareils électroniques d’innombrables maisons alors que sa division d’hôtellerie et de restauration a fourni des produits spécialisés, de l’équipement et de la machinerie à quantité d’hôtels et de restaurants.

Au fur et à mesure que la famille Pascal a accumulé les succès, elle s’est aussi engagée dans des causes sociales. C’est notamment le cas d’Arthur Pascal, qui a entretenu une longue et fructueuse association avec l’Hôpital juif de Montréal, dont il a dirigé le comité de construction avant d’accéder à la présidence dans les années 1970.

De plus, Arthur Pascal a siégé au comité exécutif des Services communautaires juifs de Montréal, présidé l’Appel juif unifié, coprésidé le Conseil canadien des chrétiens et des juifs pour le Québec, été président honoraire des Associations caritatives catholiques du Québec et, enfin, été vice-président du conseil du Québec de Scouts Canada. Par ailleurs, en 1971, il a présidé et mis sur pied La Fondation communautaire juive de Montréal.

En 1976, Arthur Pascal a reçu l’Ordre du Canada en reconnaissance de son dévouement envers la communauté. Puis, en 1985, il a été intronisé au temple de la renommée de l’Association canadienne des fabricants de produits de quincaillerie et d’articles ménagers.

-

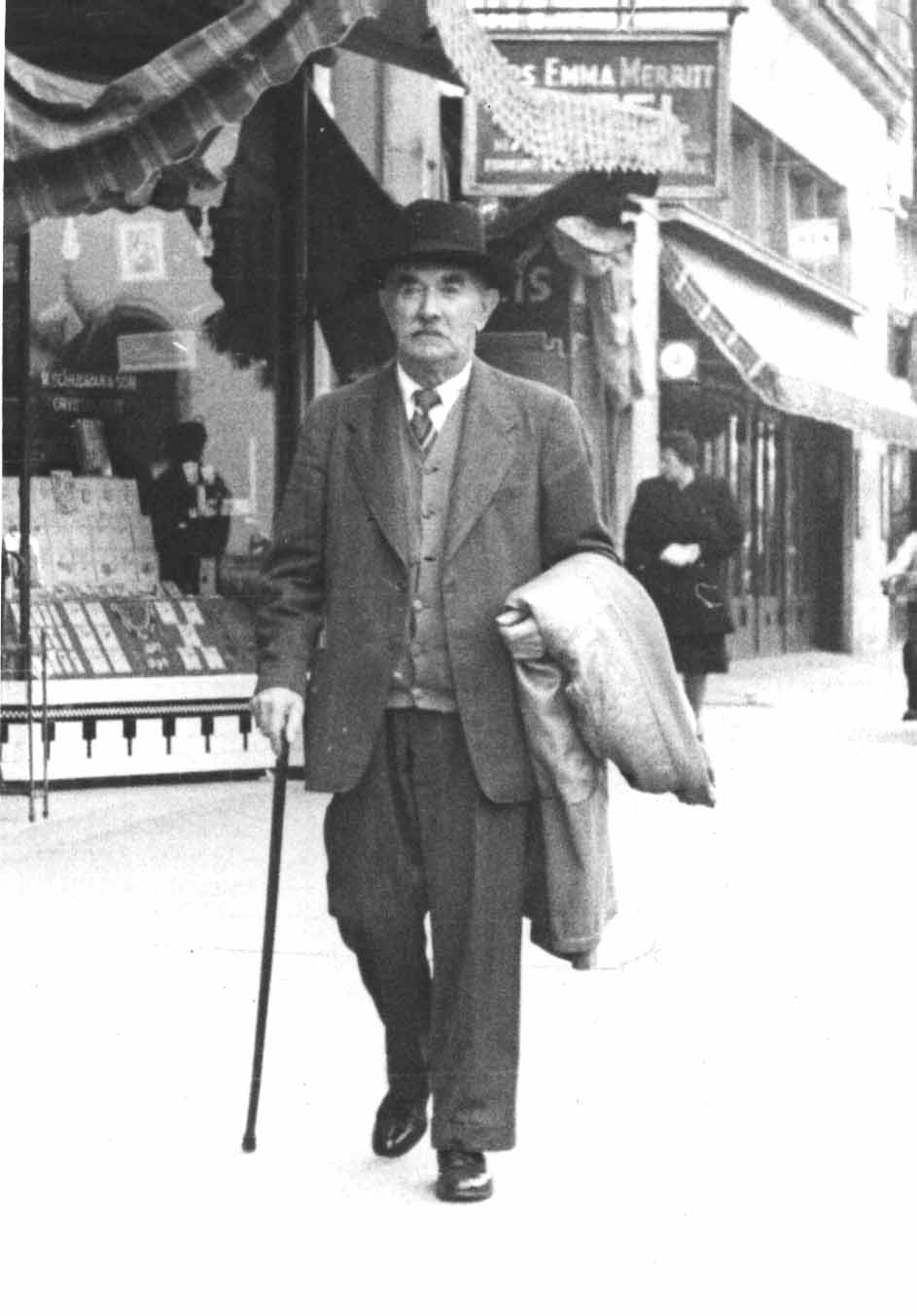

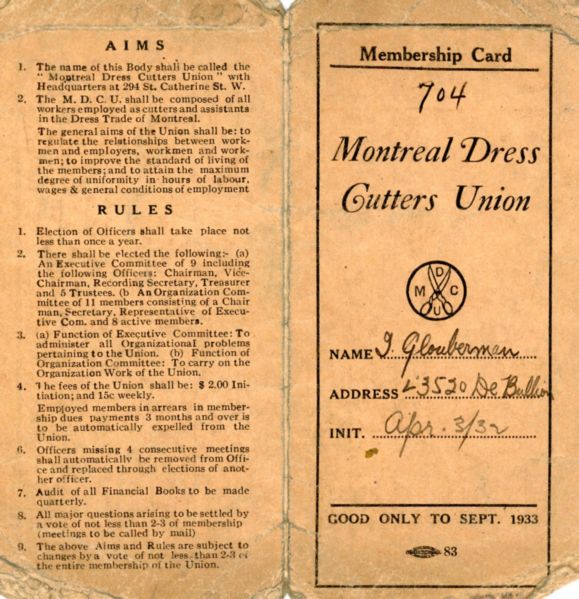

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Industrie de la guenille

À venir

-

Crédits Photo : icehockey.wikia.com

Crédits Photo : icehockey.wikia.com

Sam Lichtenhein

Samuel « Sam » Edward Lichtenhein était un homme d’affaires et un propriétaire d’équipes sportives. En plus d’avoir été propriétaire des Royaux et des Wanderers de Montréal, il a joué un rôle crucial dans les négociations qui ont fait du hockey un sport se jouant à six joueurs.

Samuel Lichtenhein voit le jour à Chicago en 1870. L’année suivante, après qu’un incendie eut ravagé l’entreprise de son père, il déménage à Montréal avec ses parents et ses trois frères et sœurs. Il amorce par la suite des études au Collège Loyola avant d’amorcer une carrière dans le monde des affaires.

Au tournant des années 1910, Samuel Lichtenhein se porte acquéreur des Royaux de Montréal, une équipe de la Eastern Baseball League, dont il demeurera le propriétaire jusqu’à sa dissolution sept ans plus tard. Puis, en 1911, il achète les Wanderers de Montréal, une équipe de hockey en perte de vitesse malgré ses récents succès. En effet, après avoir remporté quatre coupes Stanley au cours de la décennie précédente, l’équipe traverse une période difficile à l’aube de l’ère Lichtenhein. En 1913, le propriétaire des Wanderers passe à l’histoire en approuvant la mise en vigueur d’une nouvelle règle qui viendra à jamais modifier la nature du hockey : le sport national du Canada se jouera désormais à six joueurs au lieu de sept.

Vers la fin des années 1910, Samuel Lichtenhein participe à la mise sur pied de la Ligue nationale de hockey (auparavant appelée la National Hockey Association). Il demeure propriétaire des Wanderers jusqu’à ce que leur domicile, l’Aréna de Westmount, soit détruit par les flammes, ce qui marquera la fin de la franchise. La vie de M. Lichtenhein a d’ailleurs été marquée par de nombreux incendies : en plus d’avoir ravagé l’entreprise de ses parents, les flammes ont réduit en fumée le domicile de ses deux équipes sportives.

Samuel Lichtenhein a été marié à Huldah Lewin, avec qui il a eu un fils, décédé avant eux. M. Lichtenhein était par ailleurs un membre important de la communauté juive montréalaise. Il est demeuré au Québec jusqu’à la fin de ses jours. Il repose au cimetière Mont-Royal.

Mitch Garber

Ayant grandi à Montréal, Mitch Garber amorce sa carrière professionnelle à titre d’avocat avant d’entreprendre une carrière à la fois variée et bien remplie dans le monde des affaires. Il devient rapidement l’un des joueurs les plus influents des secteurs de l’hôtellerie, du jeu et du divertissement.

Au cours des années 2000, il accède au poste de président-directeur général de PartyGaming, l’une des plus importantes entreprises de jeu en ligne de l’époque. Puis, à l’aube des années 2010, il prend les rênes de Caesars Interactive Entertainment, la nouvelle division de jeu en ligne du géant mondial Caesars Entertainment. Depuis 2013, Mitch Garber est président-directeur général de Caesars Acquisition Company, qui est propriétaire des World Series of Poker et de six hôtels et casinos situés à Las Vegas, en Nouvelle-Orléans et à Baltimore. M. Garber est surtout connu des Québécois pour son rôle de mentor à l’émission Dans l’oeil du dragon, la mouture francophone de Dragon’s Den, le célèbre rendez-vous télévisuel de la CBC. L’investisseur montréalais est le premier juge anglophone à s’être joint à la production d’ICI Radio-Canada Télé. En 2015, M. Garber devient président du Cirque du Soleil après avoir participé aux négociations ayant mené à la vente de l’entreprise au groupe TPG.

En 2016, s’adressant à Sandie Renaldo lors d’une entrevue pour le magazine d’actualités télévisé W5, Mitch Garber affirme avec fierté se sentir entièrement chez lui à Montréal, bien qu’il ait vécu dans plusieurs autres métropoles internationales : « Je voulais que mes enfants aient le même sentiment d’appartenance au Canada, la même éducation québécoise que ma femme (Anne-Marie Boucher) et moi avons eue. » Réputé pour être un fervent défenseur du bilinguisme, M. Garber exhorte ses compatriotes québécois anglophones à éviter l’insularité culturelle.

Ayant à cœur de donner au suivant grâce à la philanthropie, le « dragon » montréalais a récemment coprésidé la campagne Centraide du Grand Montréal, siégé au conseil d’administration de la fondation One Drop et mis sur pied une fondation familiale pour soutenir la recherche sur le cancer héréditaire par des étudiants postdoctoraux de la Faculté de médecine de l’Université McGill. Il a également collecté des fonds pour soutenir les efforts de Céline Dion et René Angélil pour la recherche sur la fibrose kystique, entre autres engagements charitables.

-

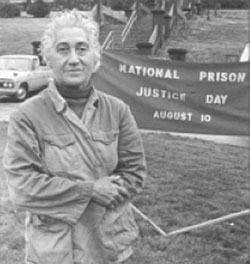

Claire Culhane.Crédits Photo : prisonjustice.ca

Claire Culhane.Crédits Photo : prisonjustice.ca

Claire Culhane

Claire Culhane – une leader de renommée mondiale dans les domaines du mouvement antiguerre et de la défense des droits des détenus – comptait parmi les militants politiques les plus en vue de son époque.

Claire Culhane voit le jour à Montréal en 1918. Fille de Rose et d’Abraham Eglin, deux immigrants juifs originaires de la Russie, elle grandit au côté de son frère aîné Jack. Dès son plus jeune âge, la jeune fille affiche un intérêt marqué pour la justice sociale et la désobéissance civile. Durant la Grande dépression, elle vient en aide aux Québécois les plus mis à mal par la crise. Puis, au début de l’âge adulte, Claire Culhane se joint au Parti communiste canadien et s’affiche en faveur de la fin de la guerre civile espagnole. La Gendarmerie royale du Canada commence alors à s’intéresser aux activités de la militante montréalaise. Le dossier qu’elle lui consacre sera alimenté pendant près de 50 ans.

En 1967, Claire Culhane est sélectionnée par le gouvernement fédéral pour participer, pendant un an, à l’établissement d’un hôpital pour tuberculeux à Quang Ngai City, au Vietnam (près de Saigon). Elle compte alors se servir de son expérience en tant que bibliothécaire préposée aux dossiers médicaux pour travailler à l’hôpital à titre de conseillère et adjointe administrative. À son grand dam, elle constate rapidement que le système d’enregistrement confidentiel qu’elle a aidé à mettre en service est constamment compromis par le chef de l’équipe canadienne d’aide médicale. En effet, ce dernier transmet des renseignements sur les patients à l’ambassade américaine et à la CIA. Déçue par le rôle joué par le Canada dans la guerre du Vietnam, la Montréalaise quitte l’Asie en 1968, moins de deux semaines avant le massacre de My Lai.

De retour au Canada, Claire Culhane proteste contre la guerre de maintes façons. Elle porte plainte officiellement auprès du gouvernement fédéral, elle jeûne pendant 10 jours sur la Colline du Parlement à Ottawa, elle s’enchaîne à une chaise dans la Chambre des communes et elle campe dans le froid pendant 19 jours en compagnie du cinéaste Mike Rubbo. Ces derniers distribuent des pamphlets antiguerre durant leur campagne Enough/Assez. La militante écrit également un livre, Why is Canada in Vietnam? The Truth about our Foreign Aid, qui contribue à galvaniser le mouvement antiguerre.

Dans un tout autre ordre d’idée, Claire Culhane est surtout connue pour son travail en matière de défense des droits des détenus. Ne croyant pas à la réforme pénitentiaire, elle s’affiche plutôt en faveur du démantèlement des prisons. En 1975, une prise d’otage a lieu au Centre correctionnel régional pour femmes de Lakeside, où Mme Culhane a déjà fait du bénévolat à titre d’enseignante en études féministes. Trois détenues en voie d’être de nouveau placées en isolement cellulaire prennent 15 personnes en otage, provoquant ainsi une confrontation de 41 heures avec le personnel pénitentiaire. Une agente correctionnelle est accidentellement tuée par ses collègues lorsque l’équipe d’intervention d’urgence décide de sonner la charge.

Après avoir participé à la fondation du groupe militant vancouvérois Prisoners’ Rights Group (PRG), Claire Culhane se joint en 1976 à une nouvelle organisation nommée le Citizens Advisory Committee (CAC). Lorsque la pire émeute en 50 ans éclate au Pénitencier de la Colombie-Britannique, la Montréalaise et ses collègues du CAC sont appelés à négocier une entente entre les détenus et les autorités carcérales. Mme Culhane se verra par la suite interdire l’accès aux centres correctionnels pour de nombreuses années. Elle publiera deux ouvrages sur ses expériences en milieu pénitentiaire : Barred from Prison : A Personal Account (Chassée de prison : un témoignage) et Still Barred from Prison: Social Injustice in Canada. Au cours de sa vie, la militante a fait entendre sa voix de maintes façons, notamment en organisant des manifestations assises dans les bureaux des gardiens de prison, en faisant du piquetage sur la colline parlementaire, en animant l’émission de télévision Instead of Prisons de même qu’en écrivant et en discourant longuement au sujet de la prison en tant que forme de contrôle social.

Relatant la vie de Claire Culhane, Mick Lowe a fait paraître la biographie One Woman Army en 1992.

-

Yaëla HertzCrédits Photo : Les archives d'Yaëla Hertz

Yaëla HertzCrédits Photo : Les archives d'Yaëla Hertz -

Crédits Photo : Les archives d'Yaëla Hertz

Crédits Photo : Les archives d'Yaëla Hertz -

Crédits Photo : Les archives d'Yaëla Hertz

Crédits Photo : Les archives d'Yaëla Hertz

Yaëla Hertz

Yaëla Hertz – une sabra s’étant installée au Québec au début de l’âge adulte – a profondément marqué l’histoire de la musique classique montréalaise. Violoniste hors pair, professeure émérite et mentore convoitée, elle fut l’une des premières femmes à camper le rôle de premier violon au sein d’un orchestre professionnel.

Yaëla Hertz voit le jour en 1930 à Tel-Aviv, dans ce qui est alors la Palestine. Elle commence à étudier le violon auprès de sa mère, la musicienne Atara Glickson-Hertz, premier violon à l’Opéra de Palestine. Durant la guerre d’indépendance d’Israël, Yaëla Hertz sert dans l’Armée de défense israélienne, où elle joue du violon pour les troupes.

À 16 ans, puis à 19 ans, la jeune musicienne participe à deux concours de violon, le premier à Genève et le second à Prague. Vêtue de l’uniforme de l’armée israélienne, elle remporte les honneurs du concours pragois et reçoit une bourse lui permettant d’aller étudier à la Juilliard School de New York. Son professeur, Misha Mischakoff, qui est premier violon dans l’orchestre de l’illustre chef Arturo Toscanini, la présente à Alexander Brott. À l’invitation de ce dernier, Yaëla Hertz se joint à l’Orchestre de chambre McGill, d’abord en tant que soliste, puis à titre de premier violon. Elle gardera le second poste de 1959 à 2002.

Au cours de sa carrière, Yaëla Hertz enseigne le violon à l’Université McGill, à l’École de musique Vincent-d’Indy et au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, en plus d’agir à titre de répétitrice pour la section des violons de l’Orchestre national des jeunes du Canada. Membre de l’Orchestre symphonique de Montréal, elle donne en outre des cours lors de la tenue de KlezKanada.

En tant que soliste, elle enregistre des pièces pour CBC Radio. Elle enregistre aussi des œuvres avec l’Orchestre de chambre McGill, le Montreal Trio (dont font également partie son frère, le violoncelliste Talmon Hertz, et l’altiste Steve Kondaks) et le Trio Hertz, qui est complété par Talmon et le pianiste Dale Bartlett.

Durant ses tournées de concerts, Yaëla Hertz donne des classes de maître de violon et de musique de chambre. Elle participe également à divers programmes incluant Musicians of Tomorrow, un programme intensif de musique destiné aux enfants doués vivant dans le nord d’Israël, dont les fondateurs sont Maxim Vengerov et Anna Rosnovsky.

Yaëla Hertz et son mari, le chirurgien montréalais Nathan Berkson, ont eu trois enfants.