Auteur/autrice : Talia Huculak

-

Jaclyn Linetsky.Crédits Photo : Wikimedia Commons

Jaclyn Linetsky.Crédits Photo : Wikimedia Commons -

Jaclyn Linetsky.Crédits Photo : YouTube

Jaclyn Linetsky.Crédits Photo : YouTube

Jaclyn Linetsky

À 17 ans, l’actrice montréalaise Jaclyn Linetsky était en pleine ascension. Surtout connue pour son rôle de Megan O’Connor dans la série télévisée 15/Love (Match! en français sur les ondes de Radio-Canada), elle prêtait également sa voix à Caillou, le célèbre personnage de la série animée éponyme.

Fille de Larry Linetsky et de Terry Weiner, Jaclyn Linetsky voit le jour à l’Hôpital général juif en 1986. Aux côtés de sa sœur Kelly et de son frère Derek, elle grandit sur l’île de Montréal, dans la ville de Hampstead. Elle entreprend des études à l’école secondaire St-Georges, où elle prononcera le discours d’adieu de sa promotion en 2003.

Jaclyn Linetsky effectue ses premiers pas sur scène dès l’âge de huit ans. Deux ans plus tard, elle devient la voix d’une publicité radiophonique pour le lait. En 2000, elle prête sa voix au personnage titre de Caillou, un dessin animé diffusé dans plus de 70 pays. La Montréalaise décroche également des contrats de doublage dans les séries télévisées The Kids from Room 402, Daft Planet et Mega Babies de même que dans les jeux vidéo Alex Builds His Farm et Evolution Worlds, entre autres.

En 2003, Jaclyn Linetsky se joint à la distribution de 15/Love. Un jour, en route vers un site de tournage en compagnie de Vadim Schneider, la covedette de la série, la minifourgonnette dans laquelle elle prend place percute de plein fouet un camion semi-remorque. Les deux adolescents trouvent la mort dans l’accident.

À la suite du décès prématuré de la jeune étoile montante, le programme d’art dramatique de l’école secondaire St-Georges est renommé le Jaclyn Linetsky Performing Arts Program.

-

Victor Teboul.Crédits Photo : tolerance.ca

Victor Teboul.Crédits Photo : tolerance.ca

Victor Teboul

Victor Teboul est un écrivain et éducateur canadien francophone. Il est sutout connu pour son travail axé sur les identités juive et québécoise, la communauté juive égyptienne et sa propre expérience en tant que Juif exilé des terres arabes. Il est également fondateur et rédacteur en chef du cybermagazine Tolerance.ca, qu’il a créé en 2002 pour favoriser une approche critique des questions de tolérance et de diversité.

Après un court séjour en France, Victor Teboul immigre au Québec avec sa famille en 1963. Adulte, il obtient une maîtrise en littérature de l’Université McGill et un doctorat en études françaises de l’Université de Montréal. Il enseigne ensuite l’histoire à l’Université de Montréal et la littérature québécoise dans un collège francophone près de Montréal. Pendant les années 2000, M. Teboul devient membre du jury des Prix littéraires du Gouverneur général du Canada pour la catégorie « essais ». Au fil des ans, il écrit, anime et réalise également plusieurs séries à la radio de Radio-Canada.

Ayant signé de nombreux livres et articles, Victor Teboul est un auteur très prolifique. Son roman semi-autobiographique La lente découverte de l’étrangeté est axé sur l’expulsion de la communauté juive d’Égypte au cours de la crise du canal de Suez, qui a éclaté à la fin des années 1950. Publié en 1985, son livre Mythe et images du Juif au Québec expose et explore quant à lui les tropes antisémites répandus dans le canon littéraire et les livres d’histoire québécois. Bienvenue chez Monsieur B.! fait aussi partie de ses romans les plus populaires. Rejoignant un très large lectorat, les livres et les essais de M. Teboul ont donné une voix à la communauté juive égyptienne de Montréal. Ils ont également semé beaucoup d’émoi chez les élites intellectuelles québécoises francophones.

Au cours de sa carrière, en plus de connaître beaucoup de succès dans les cercles universitaire et artistique, Victor Teboul favorise grandement les rapprochements entre la communauté juive de Montréal – qui est principalement anglophone – et les Québécois francophones. En 1981, il devient directeur général du Québec pour le Comité Canada-Israël (le principal groupe de lobbyisme de la communauté juive) et organise des échanges entre les leaders politiques et universitaires d’Israël et du Québec. Il mène également une délégation d’écrivains lors d’une visite officielle en Israël.

-

Arthur Vineberg.Crédits Photo : McGill University

Arthur Vineberg.Crédits Photo : McGill University

Arthur Vineberg

Petit-fils d’immigrants, le Montréalais Arthur Vineberg était à la fois chirurgien cardiaque, chargé de cours et auteur. Il est connu pour avoir mis au point l’« opération de Vineberg », l’ancêtre du pontage coronarien moderne.

Après avoir obtenu une maîtrise et un doctorat en physiologie de l’Université McGill, Arthur Vineberg poursuit ses études à Paris, puis à New York, où il effectue sa résidence au Bellevue Hospital. De retour à Montréal, il se joint au corps médical de l’Hôpital Royal Victoria en 1933. Il y travaillera pendant 55 ans à titre de chirurgien cardiaque. Parallèlement, il donne des cours à la Faculté de médecine de l’Université McGill. Durant la Seconde Guerre mondiale, il sert dans le Corps médical de l’Armée canadienne. Enfin, en 1957, il est nommé directeur du Département de chirurgie cardiaque de l’Hôpital Royal Victoria.

Pratiquée pour la première fois durant les années 1950, à une époque où la plupart des chirurgiens craignaient encore les risques liés à la chirurgie cardiaque, l’opération de Vineberg consistait à implanter l’artère mammaire interne directement dans le ventricule gauche. En créant un flux sanguin de suppléance, la manœuvre permettait de contourner une insuffisance coronaire. Bien que la majorité des hautes instances des communautés des médecins et des chirurgiens n’aient jamais approuvé l’opération de Vineberg, celle-ci a profité à des milliers de patients. Plusieurs années après son invention, il a été établi que la manœuvre permettait bel et bien de revasculariser le muscle cardiaque. L’opération de Vineberg a pavé la voie à plusieurs avancées dans le domaine de la chirurgie cardiaque. De fait, plusieurs techniques modernes se veulent des adaptations de cette méthode.

Arthur Vineberg a publié deux livres : Vivre avec son cœur, une traduction parue en 1977 de How to Live with your Heart: the Family Guide to Heart Health (1975) et Myocardial Revascularization by Arterial/Ventricular Implants (1982). Il travaillait sur son troisième ouvrage, The Complete Guide to Heart Health, lorsqu’il est décédé en 1988. Deux ans plus tôt, il avait été nommé officier de l’Ordre du Canada.

-

1967 – Annonce publicitaire pour le spiritueux 7 Crown de la distillerie Seagram.Crédits Photo : Classic Film

1967 – Annonce publicitaire pour le spiritueux 7 Crown de la distillerie Seagram.Crédits Photo : Classic Film -

Samuel Bronfman goûtant son whisky Réserve 1937.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Samuel Bronfman goûtant son whisky Réserve 1937.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Note envoyée à tous les employés de Seagrams Limited le jour du décès de Samuel Bronfman le 13 juillet 1971.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Note envoyée à tous les employés de Seagrams Limited le jour du décès de Samuel Bronfman le 13 juillet 1971.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

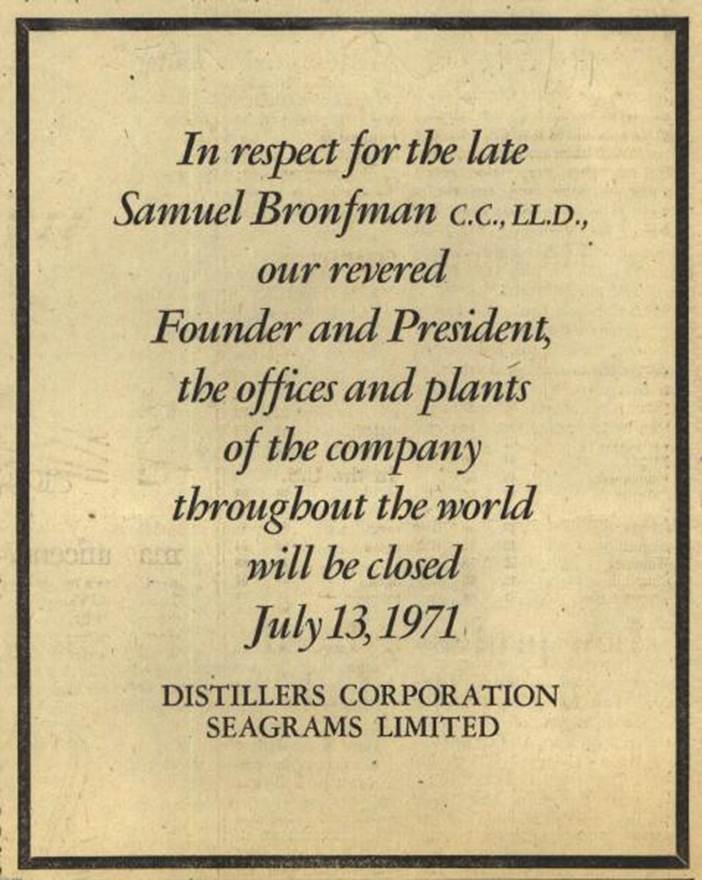

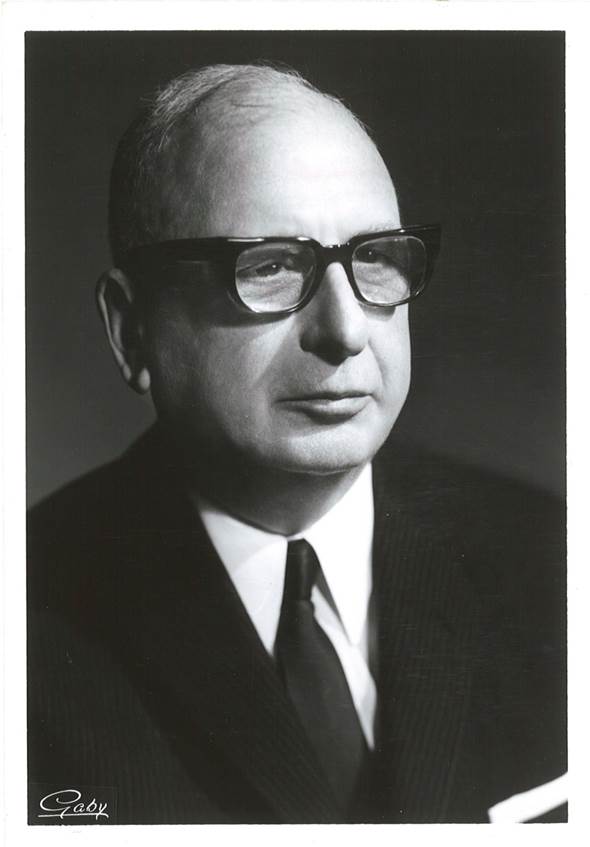

Sam Bronfman.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Sam Bronfman.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

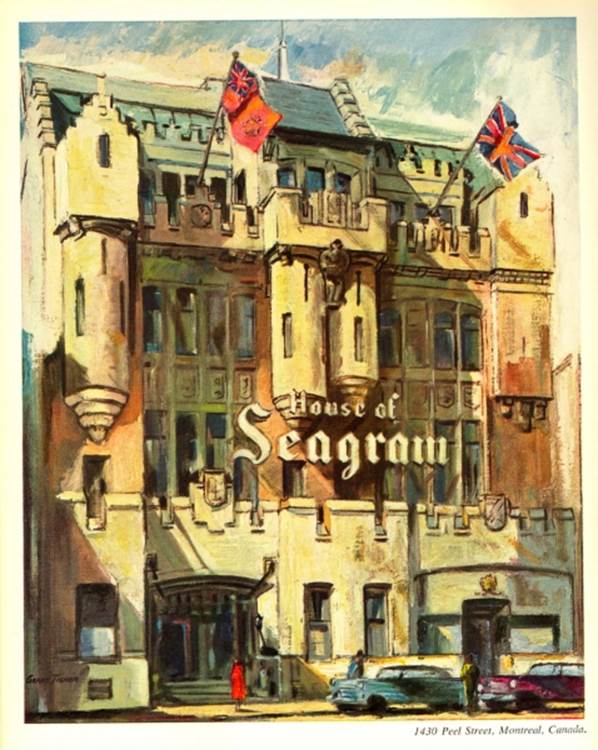

Couverture du rapport annuel de 1958 illustrant l’édifice Seagram sur la rue Peel.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Couverture du rapport annuel de 1958 illustrant l’édifice Seagram sur la rue Peel.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

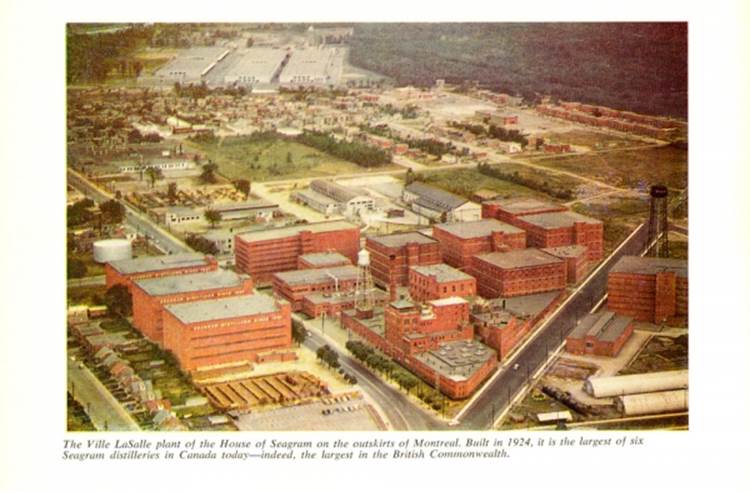

Photo de la distillerie Seagram à Ville LaSalle, tirée du rapport annuel de 1957.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Photo de la distillerie Seagram à Ville LaSalle, tirée du rapport annuel de 1957.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

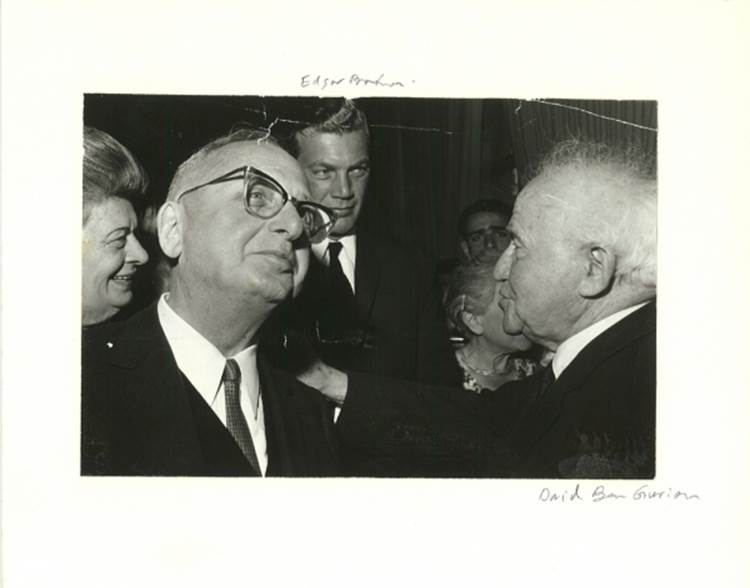

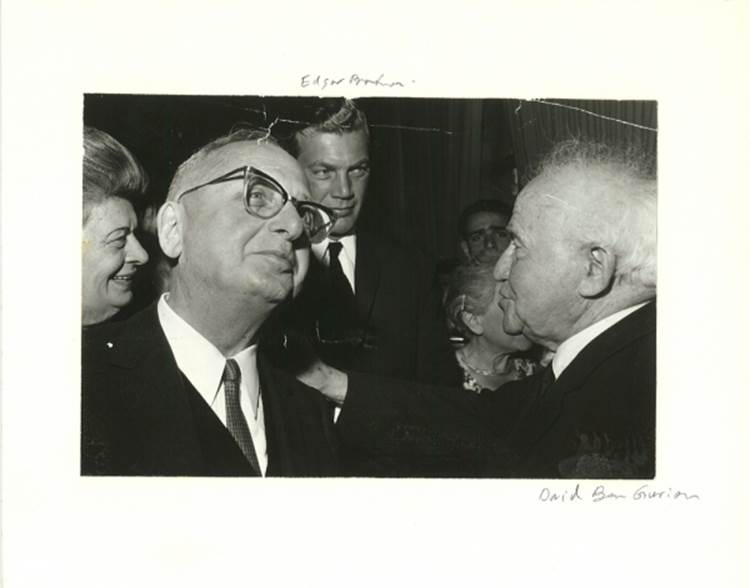

De gauche à droite, Saidye Bronfman, Samuel Bronfman, Edgar Bronfman Sr et David Ben Gurion, Montréal, vers 1961.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

De gauche à droite, Saidye Bronfman, Samuel Bronfman, Edgar Bronfman Sr et David Ben Gurion, Montréal, vers 1961.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Seagram

La Compagnie Seagram Limitée était une entreprise spécialisée dans la production de spiritueux distillés. Au sommet de sa gloire, elle était propriétaire de la plus importante distillerie au monde.

En 1883, Joseph E. Seagram devient l’unique propriétaire de la Joseph Seagram Flour Mill and Distillery Company, qu’il renommera plus tard la Joseph E. Seagram & Sons. L’homme d’affaires devient bientôt l’un des plus gros distillateurs de whisky canadien. En 1928, son entreprise passe aux mains de la Distillers Corporation, une société fondée quatre ans plus tôt par les frères Bronfman, qui conserveront le nom Seagram. Ces derniers (dont le nom de famille signifie « marchand de spiritueux » en yiddish) sont de nouveaux joueurs dans l’industrie des spiritueux. En effet, après avoir fait fortune en Russie grâce au commerce du tabac, ils ont dû se tourner vers une nouvelle source de revenus, la culture du tabac se prêtant très mal à la rigueur du climat canadien.

Avec l’aîné des frères Bronfman (Samuel) à la barre de l’entreprise et l’entrée en vigueur de la prohibition partout sur le territoire nord-américain, Seagram devient rapidement un incontournable géant de l’industrie des spiritueux. Le manque de clarté des lois canadiennes permet aux Bronfman de maximiser les revenus de leur contrebande de boissons. Comme la vente d’alcool à des fins médicinales demeure légale pendant la prohibition, les dirigeants de la Seagram s’empressent d’ouvrir une pharmacie afin d’y écouler leur marchandise. À la même période, l’entreprise commence à faire du commerce aux États-Unis, où les lois sur la prohibition sont plus strictes qu’au Canada. Elle y distribue ses produits par la poste.

En 1933, lorsque la prohibition prend fin, les Bronfman sont fin prêts à tirer pleinement profit de l’ouverture du marché américain. De fait, ils détiennent à cette époque la plus grande réserve privée de whisky vieilli au monde. Au même moment, les frères Bronfman révolutionnent la mise en marché de l’alcool en vendant leur produit en bouteilles plutôt que dans des barils consignés. Ils remplacent du coup l’image douteuse que l’on avait associée à la consommation de whisky durant la prohibition par une nouvelle image respectable et sophistiquée. La vente de whisky en bouteille devient rapidement la norme dans l’industrie des spiritueux. À la fin de 1965, le chiffre d’affaires de Seagram dépasse le milliard de dollars. Les trois produits les en demande de l’entreprise sont le VO, le Crown Royal et le Seven Crown. Ce dernier inspirera d’ailleurs le nom du « 7 sur 7 », un cocktail immensément populaire au cours des années 1970. Au cours de la décennie suivante, une mémorable publicité télévisée mettant en vedette l’étoile montante Bruce Willis, permets à Seagram de passer du cinquième au premier rang des distilleries les plus importantes du globe, et ce, en seulement deux ans.

Appelé le « roi du whisky en Amérique », Samuel Bronfman n’est pas seulement un brillant homme d’affaires. Il s’avère également un important philanthrope et leader communautaire juif. Au cours de sa vie active, il en inspire plus d’un à soutenir Israël ainsi que l’Hôpital général juif, entre autres. De 1939 à 1961, il assume la présidence du Congrès juif canadien, qui traverse la période la plus critique de son histoire. Pendant son mandat, l’organisme devient la voix officielle de la communauté juive canadienne. Lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, appuyé par le directeur général du Congrès Saul Hayes, Samuel Bronfman met sur pied un comité chargé de veiller au bien-être des réfugiés (Committee for Refugees – CJC). Souhaitant porter secours aux Juifs européens victimes du Troisième Reich, le CJC remet en cause les lois canadiennes, qui figurent au nombre des législations les plus restrictives de la planète. En 1947, après avoir essuyé plusieurs revers pendant la guerre, le comité persuade le gouvernement d’accorder l’asile à quelque 1 200 orphelins victimes de l’Allemagne nazie. M. Bronfman se charge personnellement de placer plusieurs de ces réfugiés dans sa distillerie de LaSalle.

Au cours de son histoire, Seagram a été dirigée par plusieurs membres de la famille Bronfman, incluant Charles Bronfman, Edgar Bronfman et Edgar Bronfman fils. Au fil des ans, l’entreprise a diversifié ses activités, étendant son influence dans plusieurs secteurs d’activité, dont les industries du pétrole, du charbon et du divertissement. Au cours des années 1990, Seagram se porte acquéreuse de Universal Pictures, des studios MGM (dont Edgar Bronfman est devenu président en 1969), de Time Warner et de Tropicana. En 2000, Edgar Bronfman fils conclut la vente de Seagram au conglomérat français Vivendi.

Liens :

https://en.wikipedia.org/wiki/Seagram

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/seagram-company-limited/

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/careers-leadership/charles-bronfman-opens-up-about-seagrams-demise-it-is-a-disaster/article10816816/?page=all

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/the-seagram-company-ltd-history/

http://www.ft.com/cms/s/0/2cc6277a-fd5f-11df-b83c-00144feab49a.html#axzz4KRGxBtj7

http://www.imjm.ca/location/1677

http://www.cjhn.ca/en/permalink/cjhn137

http://cbhf.ca/samuel-bronfman

http://cve.grics.ca/fr/2349/3461

-

Emmanuel Kattan.Crédits Photo : Twitter

Emmanuel Kattan.Crédits Photo : Twitter

Emmanuel Kattan

Né à Montréal, Emmanuel Kattan est l’un des écrivains les plus prometteurs de la scène littéraire québécoise.

Détenteur d’un doctorat en philosophie de l’Université de Montréal et lauréat de la prestigieuse Bourse Rhodes, qui lui a permis de poursuivre des études postdoctorales à l’Université Oxford en Grande-Bretagne, Emmanuel Kattan est, entre autres, l’auteur de trois romans encensés par la critique. Ces derniers ont été publiés chez Boréal, l’une des plus prestigieuses maisons d’édition québécoises. Paru en 2012, Les Lignes de désir aborde notamment le sempiternel conflit israélo-arabe. Le Montréalais d’origine a également publié un essai remarqué sur la Shoah, Penser le devoir de mémoire, paru en 2002 aux Presses universitaires de France.

Emmanuel Kattan a vécu près de quinze ans en Angleterre. Il y a travaillé à la Délégation du Québec à Londres, où il a occupé le poste de directeur des Affaires universitaires et des communications. Il a aussi occupé un poste important au secrétariat du Commonwealth, où il a rédigé plusieurs discours royaux. Depuis 2010, M. Kattan réside à New York avec son épouse et leurs deux enfants. Il est actuellement directeur du British Council, une institution gouvernementale britannique.

Dans le cadre de ses fonctions au British Council, Emmanuel Kattan a mis sur pied un projet appelé « Our Shared Future », qui vise à améliorer la perception des relations interculturelles des deux côtés de l’Atlantique. Avant de se joindre au British Council, M. Kattan a été directeur des Communications de l’Alliance des civilisations, un ambitieux projet de dialogue interculturel parrainé par l’ONU.

Emmanuel Kattan est le fils du grand écrivain québécois d’origine irakienne Naïm Kattan.

-

Robert Verebes.Crédits Photo : Eva Verebes

Robert Verebes.Crédits Photo : Eva Verebes

Robert Verebes

Robert Verebes était un altiste hongrois primé. Ayant vécu à Montréal pendant la majeure partie de sa vie, il s’est produit en concert aux quatre coins du monde.

Né à Budapest en 1934, Robert Verebes commence à manier le violon dès l’âge de sept ans. Huit ans plus tard, il effectue son entrée à l’Académie Franz Liszt, où il étudie d’abord le violon avec Desző Rados avant de se tourner vers une formation d’altiste auprès de Paul Lukacs. À 19 ans, il fonde, en compagnie de collègues, le Quatuor à cordes Béla Bartók de Budapest. L’ensemble musical se produit en concert dans plusieurs villes européennes en plus d’enregistrer, à Paris, les troisième et sixième quatuors de Bartók en 1956.

Environ un an après la révolution hongroise, Robert Verebes part vivre au Canada, où il reçoit presque aussitôt une bourse du Marlboro Music Festival, dans l’État du Vermont. Il est également invité à se joindre à l’Orchestre philharmonique d’Ottawa à titre de premier alto solo. Durant son séjour de deux ans à Ottawa, il fonde le New Chamber Music Ensemble et donne plusieurs récitals ainsi que de nombreux concerts de musique de chambre.

Robert Verebes est accueilli au sein de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) en 1959, où il agira en tant que premier ou second alto soliste jusqu’à sa retraite en 1999. Musicien de renommée internationale, il donne également des récitals solos au Canada et aux États-Unis de même qu’à Paris, à Londres, à Oxford, à Budapest, à Tokyo, à Shanghai, à Buenos Aires et à Damas.

À titre de soliste, Robert Verebes joue avec différents orchestres au Canada, aux États-Unis et en Chine. En plus de jouer des classiques pour alto solo, il présente quelques pièces qui lui ont été dédiées ou qui ont été spécialement composées pour lui, y compris Concerto Sacro de Lothar Klein et Symphonic Ode de Jean Coulthard. Il fonde également plusieurs ensembles de musique de chambre, avec lesquels il offrira des spectacles. Au cours de sa carrière, M. Verebes enregistrera plus de 100 émissions de radio pour CBC Radio. Il remportera aussi le prestigieux Prix Anik avec le Quatuor classique de Montréal. Membre fondateur de Musica Camerata de Montréal en 1971, il présentera aussi la série de concerts Robert Verebes et ses amis en 1985.

Robert Verebes a enseigné l’alto et la musique de chambre au Conservatoire de musique de Montréal pendant 23 ans. Il a aussi enseigné dans divers camps musicaux d’été et donné des classes de maîtres au Canada, aux États-Unis et en Chine ainsi qu’au Moyen-Orient. Il a en outre enregistré trois 33 tours et huit CD. Ces derniers ont été mis en ligne sur YouTube en 2016.

Remerciement spécial à Eva Verebes.

-

-

-

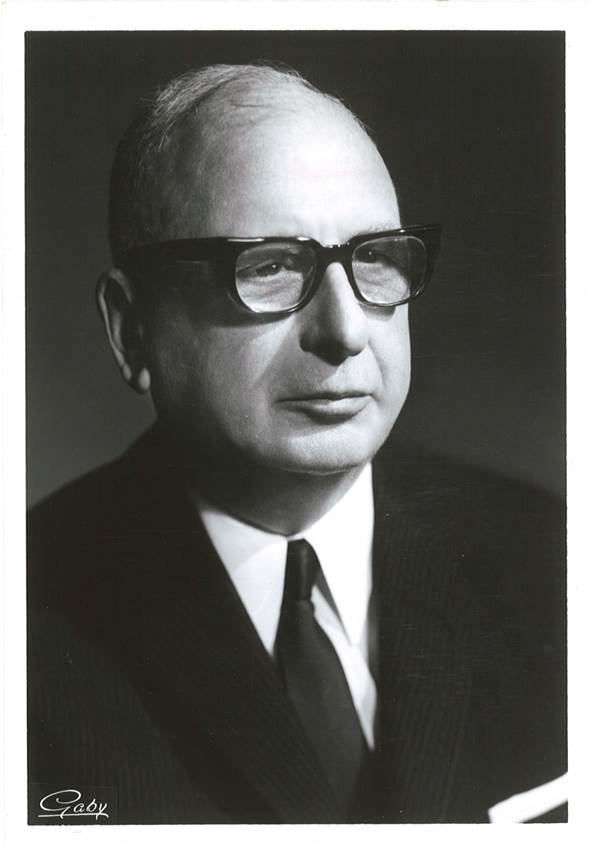

Sam Bronfman.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Sam Bronfman.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Sam Bronfman et Golda Meir.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Sam Bronfman et Golda Meir.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Sam Bronfman.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Sam Bronfman.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

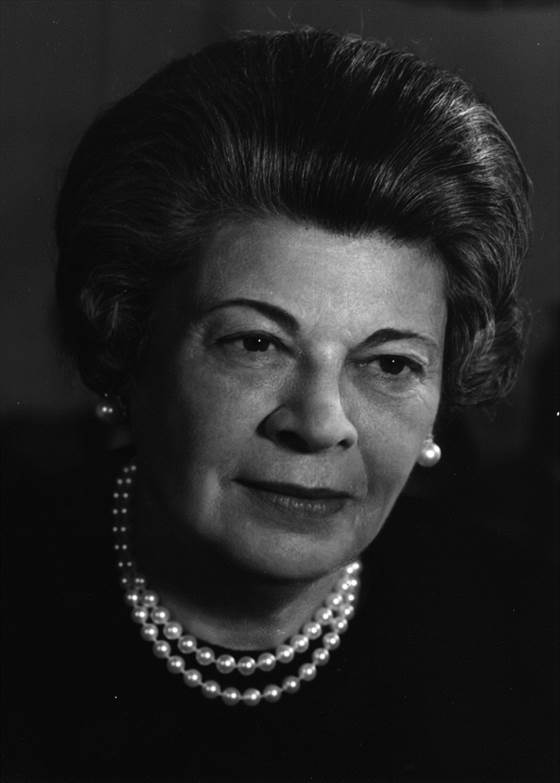

Saidye Bronfman.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Saidye Bronfman.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Les Bronfman

À venir

À venir

-

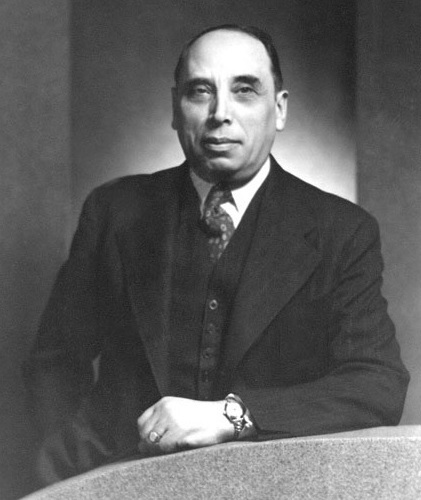

Maurice Pollack.Crédits Photo : Lifeinquebec.com

Maurice Pollack.Crédits Photo : Lifeinquebec.com

Maurice Pollack

Maurice Pollack était un philanthrope et un homme d’affaires de la ville de Québec. D'origine ukrainienne, il exploitait le grand magasin M. Pollack ltée, l’un des commerces les plus importants et les plus rentables de la région.

Maurice Pollack voit le jour à Kanele, près de Kiev. Lorsqu’il immigre au Canada en 1902, il ne parle ni l’anglais ni le français. À 20 ans, il ouvre un petit magasin de vêtements pour hommes sur la rue Saint-Joseph à Québec. Son commerce deviendra l’une des principales enseignes de la ville. La situation est particulièrement digne de mention, puisqu’un climat d’antisémitisme règne sur le Québec des années 1930. Durant cette période, l’Église catholique appelle au boycottage des entreprises juives, menaçant d’excommunier tous les catholiques qui les fréquentent.

Ayant fait fortune dans le commerce de détail, M. Pollack établit une fondation en 1955. Il en demeurera le président jusqu’à son décès, après quoi son fils Charles C. Pollack prendra la relève. La Fondation Pollack a généreusement soutenu une foule d’établissements et d’organismes québécois, incluant les universités McGill et Laval, les orchestres symphoniques de Québec et de Montréal, l’Hôpital Jeffrey Hale, l’Hôpital juif de réadaptation de Montréal et le Pollack Cultural Centre du Temple Emanu-El-Beth Sholom de Westmount.

Créés en l’honneur du philanthrope québécois, deux prix Maurice Pollack sont remis annuellement – le premier à des entreprises ou organismes des secteurs public et parapublic, et le second à des entreprises ou organismes du secteur privé. Ces prix célèbrent l’accès à l’égalité en emploi des Québécois issus des communautés culturelles et des minorités visibles, l’aménagement de la diversité ethnoculturelle et l’adaptation des services en milieu de travail.

-

Hommes assis devant des machines à imprimer ou debout près des tables à composition à l’intérieur de l’imprimerie du Keneder Adler. Montréal, vers 1930.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Hommes assis devant des machines à imprimer ou debout près des tables à composition à l’intérieur de l’imprimerie du Keneder Adler. Montréal, vers 1930.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

1908 – Première page du premier numéro du Keneder Adler.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

1908 – Première page du premier numéro du Keneder Adler.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

J. I. Segal, sa femme Elke Rosen et leur fille, vers 1930.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

J. I. Segal, sa femme Elke Rosen et leur fille, vers 1930.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

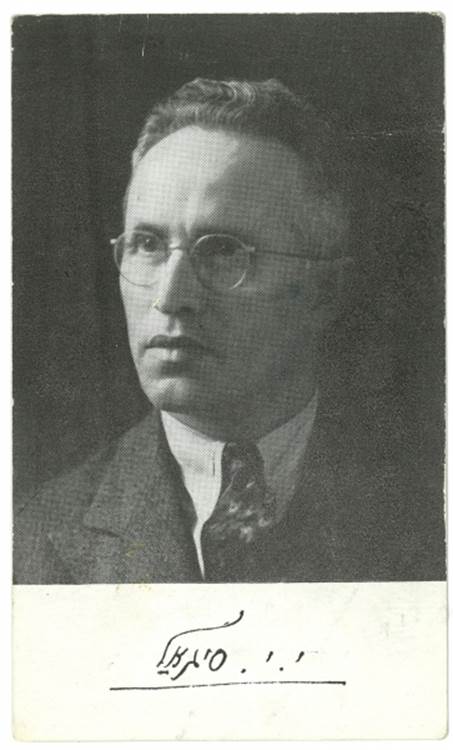

Feuillet, avec la photo de J. I. Segal, promouvant un événement de J. I. Segal et la publication de son livre Lider Un Loybn à la Folkshule (5210, avenue Waverly), vers 1944.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Feuillet, avec la photo de J. I. Segal, promouvant un événement de J. I. Segal et la publication de son livre Lider Un Loybn à la Folkshule (5210, avenue Waverly), vers 1944.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Chava Rosenfarb et son époux Henry Morgentaler – s.d.Crédits Photo : http://chavarosenfarb.com/photos

Chava Rosenfarb et son époux Henry Morgentaler – s.d.Crédits Photo : http://chavarosenfarb.com/photos -

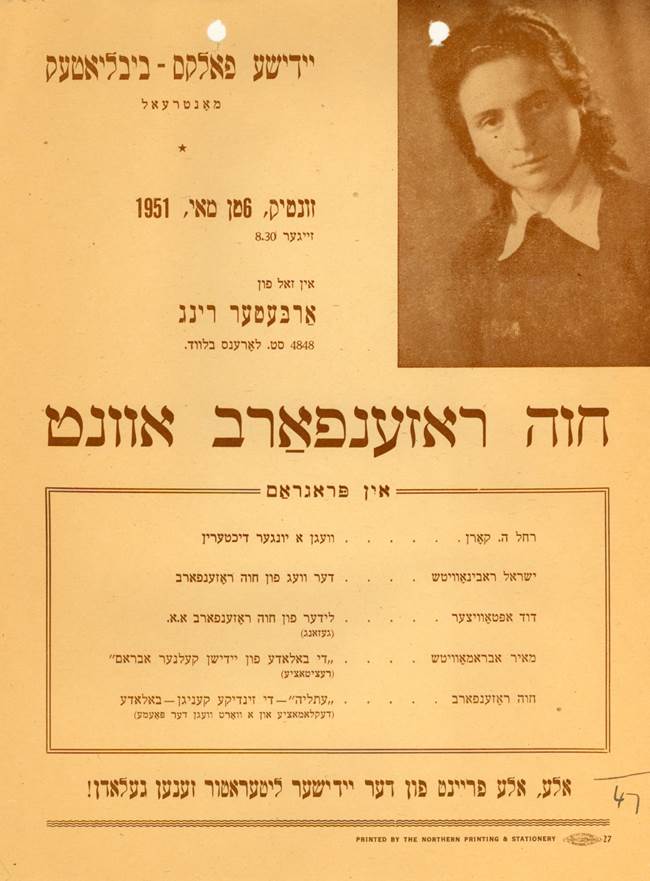

1951 – Affiche faisant la promotion d'une soirée de poésie menée par Chava Rosenfarb.Crédits Photo : Les Archives juives canadiennes Alex Dworkin

1951 – Affiche faisant la promotion d'une soirée de poésie menée par Chava Rosenfarb.Crédits Photo : Les Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

Mars 1949 – Chava Rosenfarb, debout à l’arrière, lors d’une séance de lecture qu’elle a donnée à Londres.Crédits Photo : http://chavarosenfarb.com/photos

Mars 1949 – Chava Rosenfarb, debout à l’arrière, lors d’une séance de lecture qu’elle a donnée à Londres.Crédits Photo : http://chavarosenfarb.com/photos -

Au cours d’une visite à Montréal dans les années 1930, Reuben Brainin rencontre un groupe d’auteurs locaux.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Au cours d’une visite à Montréal dans les années 1930, Reuben Brainin rencontre un groupe d’auteurs locaux.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

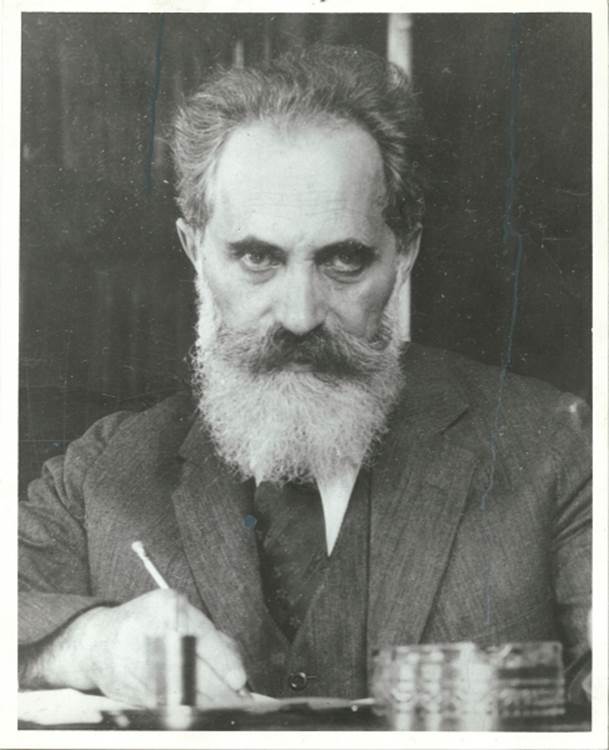

Reuben Brainin dans les années 1900.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Reuben Brainin dans les années 1900.Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Littérature yiddish

À partir de 1900, un grand nombre de Juifs est-européens immigrent à Montréal et prennent racine dans la ville. Venus de l’Empire des tsars, ces nouveaux arrivants apportent une culture ashkénaze, qui compte plusieurs siècles d’existence et qui a entre autres permis l’émergence d’une littérature de haut niveau en langue yiddish.

Parmi les personnes qui s’installent dans la métropole à cette époque se trouvent un certain nombre de lettrés, qui vont donner naissance au Québec à un courant culturel de langue yiddish, le plus important en Amérique du Nord après celui qui a fleuri dans la ville de New York. Cette grande influence culturelle au sein du milieu juif montréalais est méconnue à l’extérieur de la communauté juive, car très peu d’études et de traductions parues en français en font mention.

Le mouvement littéraire yiddish prend forme dans la métropole lorsqu’un immigrant d’origine polonaise, Hirsch Wolofsky, lance en 1907 le quotidien Keneder Adler (L’Aigle canadien) sur le boulevard Saint-Laurent. À l’époque, Montréal compte suffisamment de Juifs pour que le projet s’avère rentable. Voyant que sa publication en langue yiddish possède un ascendant manifeste sur le public juif, M. Wolofsky fait appel à l’éminent intellectuel est-européen Reuben Brainin pour diriger son journal. Celui-ci arrive dans la ville en 1912 et dynamise en quelques années le milieu culturel yiddishophone, notamment en appuyant la création d’écoles et d’une bibliothèque publique juives. L’influence de cette dernière sera considérable au cours des décennies suivantes.

La littérature yiddish prend son envol à Montréal en 1918, au moment où un jeune ouvrier de l’industrie textile, Jacob-Isaac Segal, publie un premier recueil de poésie intitulé Fun mayn velt (De mon univers). L’opuscule contient déjà, sous une forme embryonnaire, les grandes tendances de la littérature yiddish montréalaise en devenir, dont une forme très moderniste, une ouverture sur le monde et un désir de chanter la vie urbaine. D’autres voix se joignent à celle de M. Segal au cours de l’entre-deux-guerres, notamment celles de Sholem Shtern, de Yudica et d’Ida Maze. Après la guerre, des survivants de l’Holocauste arrivent dans la ville et approfondissent le sillon littéraire déjà entamé, dont Chava Rosenfarb, auteure en 1948 d’un recueil de poésie intitulé Di balade fun nekhtikn vald (La ballade de la forêt d’hier). Mme Rosenfarb publie aussi une très émouvante description en trois volumes de la vie dans les camps de concentration nazis. Cette œuvre est d’abord publiée à Tel-Aviv en 1972 sous le titre Der boym fun lebn (L’arbre de vie).

-

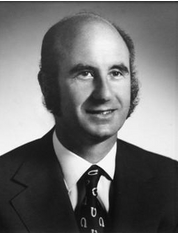

Edward Bronfman.Crédits Photo : http://icehockey.wikia.com/

Edward Bronfman.Crédits Photo : http://icehockey.wikia.com/ -

Peter Bronfman.Crédits Photo : http://icehockey.wikia.com/

Peter Bronfman.Crédits Photo : http://icehockey.wikia.com/

Edward et Peter Bronfman

Profondément attachés à la philanthropie, Edward et Peter Bronfman connaissent énormément de succès dans le monde des affaires.

Edward et Peter Bronfman vendent leurs parts dans la société Seagram à la fin des années 1950, puis utilisent le capital obtenu pour fonder Edper Investments, une société qui sera plus tard renommée Brascan. Ensemble, ils en font l’un des conglomérats canadiens les plus puissants, mais aussi les plus discrets, au moyen duquel ils investissent dans les services bancaires, l’immobilier, le brassage de la bière, l’assurance et les sports professionnels. Au début des années 1980, la valeur de leur portefeuille d’intérêts est estimée à quelque 80 milliards de dollars.

En plus de leur vaste patrimoine immobilier, Edward et Peter Bronfman détiennent des participations majoritaires dans plusieurs sociétés de premier ordre, dont Les Brasseries Labatt, London Life, Royal LePage, Bramalea, MacMillan Bloedel et, bien évidemment, le Club de hockey les Canadiens, qu’ils possèdent de 1971 à 1978. Avec les frères Bronfman à sa tête, Sam Pollock dans le rôle de directeur général et Scotty Bowman derrière le banc, la célèbre équipe de hockey remporte des coupes Stanley les unes après les autres et donne naissance à une dynastie de joueurs légendaires, tels qu’Yvan Cournoyer, Guy Lafleur, Ken Dryden, Serge Savard, Bob Gainey et Larry Robinson. Dans les années 1970, tout partisan des Canadiens est en droit de s’attendre à ce que le Tricolore remporte la coupe année après année, et c’est d’ailleurs ce qui arrive. Aucune autre franchise de la LNH n’a gagné autant de championnats que le Canadien.

Edward et Peter Bronfman sont par ailleurs des philanthropes profondément engagés. Ils appuient le Conseil canadien des chrétiens et des juifs, Centraide, la campagne de l’Appel juif unifié de la Fédération CJA ainsi qu’un grand nombre d’hôpitaux et d’universités. En raison de leur contribution remarquable à diverses causes sociales, ils seront tous deux investis au sein de l’Ordre du Canada.

Brian Bronfman, le fils d’Edward Bronfman, dirige aujourd’hui à Montréal la Fondation de la famille Brian Bronfman, qui encourage des initiatives créatives ayant une incidence concrète sur la vie des personnes et des collectivités. Elle soutient notamment le Centre de ressources sur la non-violence, l’Institut Pacifique, Ensemble pour le respect de la diversité, Zone de paix, les Médailles de la paix du YMCA, Aime comme Montréal de même que de nombreuses autres associations.