Auteur/autrice : Talia Huculak

-

Crédits Photo : Andy Nulman

Crédits Photo : Andy Nulman -

Crédits Photo : Andy Nulman

Crédits Photo : Andy Nulman

Andy Nulman

Devenu journaliste à 16 ans, Andy Nulman est surtout connu pour avoir cofondé, avec Gilbert Rozon, le festival d’humour Just for Laughs (le pendant anglophone du festival Juste pour rire).

Les deux visionnaires, Nulman et Rozon, sont parvenus à faire de ce rendez-vous montréalais l’un des événements les plus importants et les plus prestigieux du genre. Au fil des ans, M. Nulman produit plus de 150 émissions de télévision liées au festival, qui sont diffusées dans plusieurs langues à l’échelle de la planète. En 1993, il remporte un Gemini Award pour The Best of Just For Laughs. Quatre ans plus tard, il écrit, produit et anime The Worst of Just For Laughs pour la CBC. L’enfant terrible de l’humour planche actuellement sur The Average of Just For Laughs.

À l’aube des années 2000, après avoir obtenu un succès retentissant avec Just For Laughs, Andy Nulman s’associe à Garner Bornstein et cofonde Airborne Entertainment, une entreprise pionnière dans le domaine des médias mobiles. Lorsqu’il vend ses parts en 2005, M. Nulman voit le solde de son compte bancaire atteindre des sommets inégalés, ce qui lui permet d’entreprendre sa « quatrième carrière ».

En 2010, il réintègre l’équipe de Just For Laughs, cette fois à titre de président de la division Festivals and Television. Après avoir quitté le navire pour une seconde fois, Andy Nulman se lance dans divers projets médiatiques novateurs, dont Play the Future, une application mobile où l’on doit prédire des événements d’actualité. Auteur de trois livres, M. Nulman est réputé pour son audace et son image d’orateur « fauteur de trouble ». Au cours de sa carrière, qui s’étale sur plus de quatre décennies, il a développé une expertise unique dans les domaines des médias, de la gestion et du marketing. C’est du sérieux. Il n’y a absolument pas de quoi rire.

-

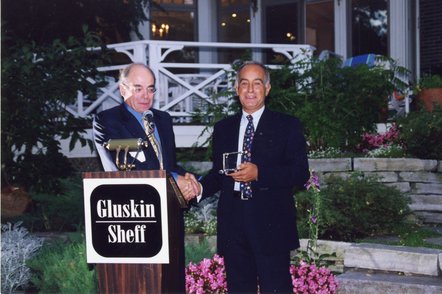

Aldo Bensadoun (à droite).Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive

Aldo Bensadoun (à droite).Crédits Photo : Archives de la Bibliothèque publique juive -

Crédits Photo : Aldo

Crédits Photo : Aldo

Aldo Bensadoun

En 1972, Aldo Bensadoun aménage un petit espace destiné à la vente de sabots dans l'arrière-boutique d’un magasin Le Château. Aujourd’hui, il se trouve à la tête d'un empire mondial de chaussures et d’accessoires, qui exploite plus de 3 000 points de vente, emploie plus de 20 000 personnes et accueille plus de 20 millions de clients annuellement.

Depuis ses humbles débuts, Aldo Bensadoun défend une vision fondée sur le style, la qualité et l’accessibilité, vision qui demeure inchangée depuis. Initialement, il souhaitait avant tout créer une marque dotée d’une conscience sociale. En effet, Aldo figure parmi les marques emblématiques les plus profondément engagées envers les causes sociales et la philanthropie communautaire. Au fil des ans, la chaîne Aldo a appuyé une série de bonnes causes, tant locales qu’internationales. L’entreprise soutient financièrement de nombreux organismes, dont l’Hôpital général juif de Montréal, l’Hôpital de Montréal pour enfants, l’Hôpital Mont Sinaï, l’Institut de cardiologie de Montréal, l’Université McGill, la Société canadienne du cancer, l’Orchestre symphonique de Montréal, le Musée des beaux-arts de Montréal, War Child, l’organisme Dans la rue et la Fondation CURE pour la recherche sur le cancer du sein.

Une cause en particulier est associée à la marque Aldo. Depuis le milieu des années 1980, période où peu d’entreprises avaient le courage de prendre position, la société montréalaise s’investit pleinement dans la lutte contre le sida. Le Groupe Aldo est associé à des actions de sensibilisation, d’éducation, de prévention et de protection en plus de financer la recherche. Il a lancé ou appuyé de nombreux projets, notamment des bracelets d’amitié, VFILES et le programme d’équité VIH de Partners in Health. Toutes ces initiatives ont contribué à changer concrètement les choses. Pour les personnes qui vivent avec le VIH/sida et pour bien des gens partout dans le monde, le groupe Aldo constitue un exemple remarquable d’une marque dotée d’une réelle conscience sociale.

Naomi Bronstein

Naomi Bronstein est cette femme de tête et militante, à qui l’on doit le sauvetage de plus de 140 000 enfants du tiers-monde et en particulier du Vietnam, du Cambodge et du Guatemala. Par ailleurs, elle est également connue pour son travail dans le domaine de l’adoption internationale au Canada.

Fille d’un marchand de tissus, Naomi Segal Bronstein grandit dans un milieu à l’aise d’Outremont. Très jeune cependant, elle s’insurge contre les injustices qui font souffrir les enfants pauvres, maladies ou orphelins. À 17 ans, elle épouse Herbert Bronstein, un représentant des ventes de machines à tricoter, qui partage ses idéaux. Ensemble, ils élèvent 12 enfants, dont sept sont adoptés et proviennent du Vietnam, du Cambodge, de l’Équateur et du Canada. Par son action humanitaire, Naomi Bronstein a aidé 650 enfants de plus à trouver des familles adoptives en Europe et en Amérique du Nord.

Le travail de Naomi Bronstein en matière d’adoption internationale remonte aux années 1960. Après la naissance de leur troisième enfant, son mari et elle entreprennent des démarches pour en adopter un quatrième. Le couple est consterné par le piètre état des orphelinats des pays en développement et les préjugés défavorables à l’égard de l’adoption internationale à Montréal. À cette époque, Naomi Bronstein, qui concentre ses efforts sur les orphelins de la guerre du Vietnam, met en œuvre l’initiative Opération Baby-Lift visant à jumeler plus de cent enfants à des familles nord-américaines. Malheureusement, l’avion destiné au transport des enfants s’écrase peu de temps après le décollage, emportant tous ses passagers dans la mort. Naomi Bronstein devait être sur ce vol, mais elle avait reporté son départ à la toute dernière minute.

Cette tragédie cristallise l’engagement de Mme Bronstein, qui devient alors plus déterminée que jamais à venir en aide aux enfants du monde entier. Pendant la guerre civile au Cambodge, elle ouvre l’orphelinat Canada House à Phnom Penh. Puis à la suite d’un tremblement de terre dévastateur au Guatemala, elle établit la Casa Canada dans la ville de Guatemala. La Casa fournit des soins médicaux aux enfants pauvres. Enfin, de retour au Canada, Mme Bronstein s’installe à Ottawa, où elle consacre ses efforts à l’organisme Healing the Children Canada, qui permet à des enfants du tiers-monde atteints de maladies graves d’être opérés en Amérique du Nord. Elle-même atteinte de problèmes cardiaques, Naomi Bronstein meurt à l’âge de 65 ans, au Guatemala où elle avait converti un autobus en clinique médicale mobile.

Nommée membre de l’Ordre du Canada en 1983, Naomi Bronstein a été désignée personnalité de l’année par La Presse en 1985. En 1997, elle a reçu un prix de 250 000 dollars décerné par la Banque Royale du Canada à une personne s’étant illustrée dans le secteur humanitaire (prix qu’elle a d’ailleurs distribué à des causes humanitaires). Sorti en 2001, le film documentaire qui aborde la vie de Naomi Bronstein au Vietnam et s’intitule A Moment in Time: The United Colours of Bronstein a été mis en nomination pour un prix Gemini la même année.

-

Crédits Photo : Hershey Warshawsky

Crédits Photo : Hershey Warshawsky -

Arrivée d’immigrants juifs à Montréal après la Deuxième Guerre mondiale. Bon nombre de Juifs ont immigré au Canada dans le cadre du Tailors Project.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Arrivée d’immigrants juifs à Montréal après la Deuxième Guerre mondiale. Bon nombre de Juifs ont immigré au Canada dans le cadre du Tailors Project.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin -

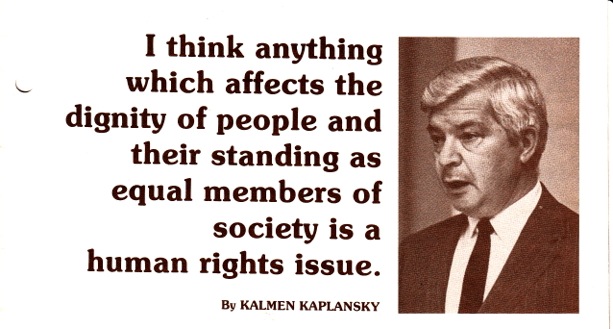

Août 1944 – De 1943 à 1946, Kalman Kaplansky combat dans les rangs de l’Armée canadienne. Cette publicité annonce la tenue d’un rassemblement en son honneur commandité par le parti politique dont il est membre : la Fédération du Commonwealth coopératif , l’ancêtre du N.P.D.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive

Août 1944 – De 1943 à 1946, Kalman Kaplansky combat dans les rangs de l’Armée canadienne. Cette publicité annonce la tenue d’un rassemblement en son honneur commandité par le parti politique dont il est membre : la Fédération du Commonwealth coopératif , l’ancêtre du N.P.D.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive -

Kalman Kaplansky (debout, deuxième à partir de la gauche) et d’autres chefs du Congrès du travail du Canada, vers 1950.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

Kalman Kaplansky (debout, deuxième à partir de la gauche) et d’autres chefs du Congrès du travail du Canada, vers 1950.Crédits Photo : Archives juives canadiennes Alex Dworkin

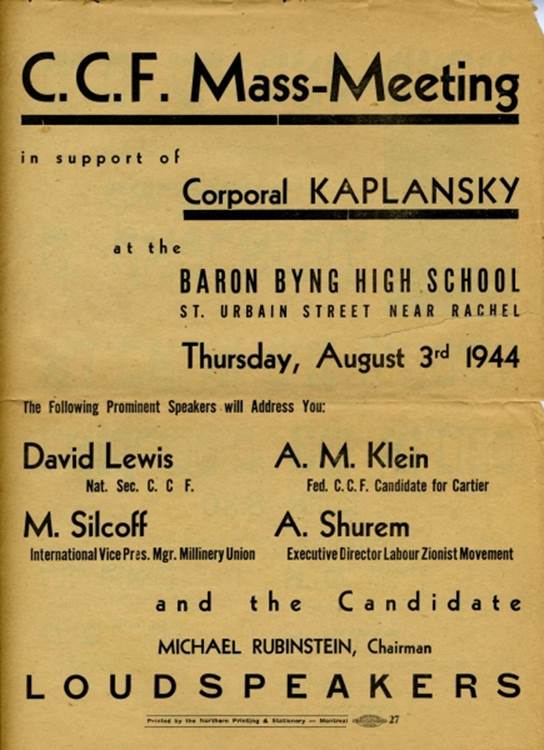

Kalman Kaplansky

Kalman Kaplansky est considéré comme le zayde (grand-père) du mouvement des droits de la personne au Canada.

Originaire de Bialystok en Pologne, Kalman Kaplansky immigre au Canada en 1929 après avoir terminé ses études secondaires. Comme il est refusé à l’Université McGill en raison des quotas d’étudiants juifs fixés par l’établissement, le jeune homme devient ouvrier qualifié dans une imprimerie, travaillant à titre de compositeur et de linotypiste de 1932 à 1943. Durant la Grande Dépression, il devient rapidement l’une des figures de proue du mouvement ouvrier lorsqu’il accède à la haute direction de diverses organisations syndicales. Il devient plus tard délégué de la Montreal Typographical Union 176 (Syndicat montréalais des typographes) au Congrès des métiers et du travail du Canada, qui deviendra en 1956 le Congrès du travail du Canada. Pendant la Seconde Guerre mondiale, M. Kaplansky décide de s’enrôler dans l’Armée canadienne comme sergent (1943-1946).

En outre, c’est de 1946 à 1957 que l’apport de Kalman Kaplansky à la société canadienne est le plus remarquable, car c’est à cette période qu’il exerce la fonction de directeur national du Jewish Labour Committee (Comité juif du travail), une organisation canadienne qu’il a contribué à mettre sur pied en 1939. Il inscrit alors la lutte contre l’antisémitisme ainsi que la discrimination raciale et ethnique au nombre des préoccupations majeures du mouvement des travailleurs juifs. Kalman Kaplansky joue un rôle clé dans l’adoption en Ontario du Fair Accommodation Practices Act (loi concernant les pratiques équitables en matière d’emploi), qui interdit la discrimination raciale à l’embauche et qui aura des répercussions positives partout au Canada. Puis, en compagnie du militant syndical Moishe Lewis, dont il est le protégé, M. Kaplansky dirige le Tailor’s Project, un programme fédéral qui vise à faire travailler les réfugiés juifs dans l’industrie du textile au Canada, après la Seconde Guerre mondiale.

Kalman Kaplansky exerce une grande influence auprès d’organisations d’envergures nationale et internationale, notamment l’Organisation internationale du travail et le Congrès du travail du Canada. En 1980, il est décoré de l’Ordre du Canada. Sur le plan politique, M. Kaplansky entretient des liens étroits avec la Fédération du Commonwealth coopératif (FCC), l’ancêtre du NPD, dont il sera candidat à deux reprises : lors de l’élection provinciale de 1944, puis au cours de l’élection fédérale de 1950.

Remerciement spécial au Musée du Montréal Juif.

Sources :

http://historyofrights.ca/encyclopaedia/biographies/kalmen-kaplansky/

https://web.archive.org/web/20101122041255/http://cjccc.ca///national_archives/archives/arcguideK.htm

http://imjm.ca/location/1341http://www.jewishpubliclibrary.org/blog/?page_id=25

-

Jack Tietolman (troisième à partir de la droite) lors du 40e anniversaire de la station de radio CKVL.Crédits Photo : Radioville

Jack Tietolman (troisième à partir de la droite) lors du 40e anniversaire de la station de radio CKVL.Crédits Photo : Radioville

Jack Tietolman

Ayant œuvré dans le domaine de la radiodiffusion pendant quatre décennies, le Montréalais Jack Tietolman a notamment cofondé la station de radio CKVL.

En début de carrière, en 1934, Jack Tietolman crée la General Broadcasting Company. Douze ans plus tard, il s’associe à Corey Thomson pour fonder la station de radio bilingue – quoique surtout francophone – CKVL (Canadian Kilocycle Verdun Lakeshore). Cette dernière présente une programmation des plus variées, incluant plusieurs radioromans. Elle compte également parmi les premières stations canadiennes à confier son micro à des femmes. Animant la première tribune téléphonique jamais mise en ondes au Québec (1959), Reine Charrier (alias Madame X) deviendra l’une des têtes d’affiche de CKVL.

Jack Tietolman agit par ailleurs à titre de président et d’actionnaire principal de plusieurs sociétés liées à la promotion des stations radiophoniques, dont Verdun Radio Centre Inc., Radio-Monde Limitée, Radio Futura Limitée, Radio and Television Sales Inc. et Verdun Import Sales Corporation.

L’homme d’affaires joue également un rôle de premier plan au sein de divers organismes communautaires. Il est notamment administrateur de l’Hôpital Notre-Dame, de l’Hôpital Douglas, du YMCA de Montréal, du YMHA de Montréal, de la Société canadienne du cancer et de l’Hôpital juif de l’espérance. Président du Montreal West End Lodge de B’nai Brith, il est aussi membre du Conseil canadien des chrétiens et des juifs, de la Chambre de commerce de Montréal, de la Chambre de commerce du Canada et de la Chambre de commerce du Québec.

En plus d’avoir été admis au sein de l’Ordre du mérite de la culture française, Jack Tietolman s’est vu décerner le prix du Citoyen de mérite par le Conseil du civisme de Montréal.

-

Jeff Segel, Alan, Martin et Jeffrey Schwartz.Crédits Photo : l'Hôpital général juif

Jeff Segel, Alan, Martin et Jeffrey Schwartz.Crédits Photo : l'Hôpital général juif -

Crédits Photo : Les Industries Dorel

Crédits Photo : Les Industries Dorel

Industries Dorel

S’il vous est déjà arrivé de pousser un landau, de boucler la ceinture d’un siège pour enfant, de rouler à vélo ou de meubler un salon, il est fort probable que vous ayez utilisé un produit Dorel.

Dirigées par Martin Schwartz, Alan Schwartz, Jeffrey Schwartz et Jeff Segel, les Industries Dorel, dont le siège se trouve à Montréal, affichent des ventes annuelles de plus de 2,7 milliards $ US et emploient plus de 10 000 personnes dans quelque 25 pays.

Dorel, c’est l’histoire d’une réussite remarquable qui débute en 1962 lorsque Leo Schwartz décide de vendre des produits pour bambins à Montréal sous le nom Dorel. Quelques années plus tard, en 1969, Martin Schwartz, Jeff Segel, Jeffrey Schwartz et Alan Schwartz fondent une entreprise de meubles prêts à assembler destinés au marché canadien. C’est ainsi que les Industries Dorel voient le jour.

Aujourd’hui, cette entreprise exploite trois divisions de base : les produits de puériculture, les articles de sport et le mobilier. Sa division de produits de puériculture est connue dans le monde entier pour la sécurité, le confort et le caractère innovateur de son design. Elle comprend des marques de premier plan telles que Safety 1st, Quinny, Cosco, Mother’s Choice et Maxi-Cosi.

Dorel Sports a révolutionné le monde du cyclisme avec des marques emblématiques telles que Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose et Sugoi. Enfin, la division Dorel Mobilier de maison est fière de compter parmi ses marques phares Ameriwood Home, Dorel Living, Signature Sleep et DHP.

La force des Industries Dorel réside dans la diversité, la qualité supérieure et le caractère innovateur de ses marques et produits. L’engagement profond de Dorel envers la communauté est tout aussi important. En effet, Dorel a fait des dons majeurs à la Fédération CJA afin de donner un nouveau souffle aux camps de vacances, à l’école Yaldei et à l’Hôpital général juif, allant jusqu’à faire don de produits de première nécessité à des familles touchées par l’ouragan Katrina.

Moe Nadler

Originaire de Montréal, Moses « Moe » Nadler était le fondateur et le principal actionnaire de la Canadian Lady Corset Company, la société qui a conçu le célèbre soutien-gorge rehausseur (push-up) à armatures de marque Wonderbra.

En 1939, Moe Nadler fonde, à Montréal, un petit atelier de couture qui se nomme la Canadian Lady Corset Company. De 1939 à 1955, on y fabrique des gaines, des maillots de bain, des jupons, des culottes et des soutiens-gorge. Au début des années 1960, la société se repositionne et porte désormais le nom de Wonderbra. Puis, au milieu de cette même décennie, elle exporte et autorise l’utilisation de la marque Wonderbra en Europe occidentale, en Israël, en Australie, en Afrique du Sud et aux Antilles.

Israel Pilot, le New-Yorkais de qui Moe Nadler a obtenu les droits de la marque Wonder-Bra ainsi que le brevet de la coupe diagonale, a grandement innové en taillant les bonnets des soutiens-gorge en biais. Procurant plus de confort et de liberté, cette méthode de fabrication révolutionnaire est apparue à une époque où le rationnement imposé par la Seconde Guerre mondiale empêchait l’emploi de matières élastiques dans la confection des vêtements. Aux États-Unis, la marque Wonder-Bra a été déposée en 1955. Moe Nadler en a plus tard acheté les droits avant de développer et de remodeler la marque pour le Canada. Les produits seront commercialisés sous le nom Wonderbra (en un seul mot).

La croissance de la marque Wonderbra a coïncidé avec la montée du mouvement féministe. Alors que les femmes portaient encore des gaines à la fin des années 1950 et au début de la décennie 1960, la révolution sexuelle a provoqué une véritable onde de choc dans l’univers de la mode féminine. Les ourlets se faisant de plus en plus courts, les sous-vêtements structurés sont rapidement devenus démodés. Créé par la styliste Louise Poirier sous la direction de Moe Nadler, le soutien-gorge Wonderbra de l’époque a été conçu pour convenir au mode de vie de la femme moderne et sûre d’elle.

Lancé en 1963, le soutien-gorge Dream Lift (modèle 1300) – semblable aux modèles Wonderbra actuels – a consolidé l’image de l’entreprise. Après avoir compté parmi les articles les plus prisés au Canada, ce soutien-gorge rehausseur (push-up) est devenu un véritable phénomène international durant les années 1990. Dans les années 1970, les ventes de la marque atteignaient les 27 millions de dollars. En 1993, le Dream Lift a même fait son entrée dans le livre des records Guinness grâce à son succès sans précédent.

-

Morris Goodman.Crédits Photo : Pharmascience

Morris Goodman.Crédits Photo : Pharmascience -

Crédits Photo : Pharmascience

Crédits Photo : Pharmascience -

Rosalind Goodman.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive

Rosalind Goodman.Crédits Photo : Les Archives de la Bibliothèque publique juive -

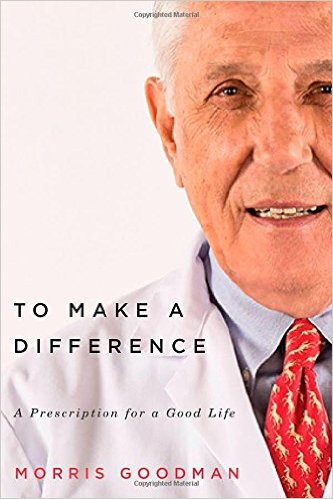

To Make a Difference: A Prescription for a Good Life (Cultiver la différence : Prescription pour une vie réussie), par Morris GoodmanCrédits Photo : Amazon.ca

To Make a Difference: A Prescription for a Good Life (Cultiver la différence : Prescription pour une vie réussie), par Morris GoodmanCrédits Photo : Amazon.ca

Morris et Rosalind Goodman

À venir

À venir

-

Crédits Photo : Federation CJA

Crédits Photo : Federation CJA

Alvin Segal

En 1951, Alvin Segal commence à travailler dans l’usine de fabrication de complets pour hommes Peerless. Il s’impose rapidement dans l’industrie de la confection de vêtements pour hommes en raison de son expertise technique inégalée. Véritable visionnaire de l’art vestimentaire, Alvin Segal introduit en Amérique du Nord une méthode de confection novatrice basée sur un système d'ingénierie qui révolutionne ce secteur d’activité et établit la réputation de la société Peerless.

Lorsque l’Accord de libre-échange nord-américain entre en vigueur en 1989, Alvin Segal saisit l’occasion pour conquérir le marché américain et faire d’importants investissements dans la machinerie, la technologie et la formation de son personnel. Il en résulte un produit de meilleure qualité et de plus grande valeur. Peerless n’a pas cessé d’évoluer depuis. Aujourd’hui, la société Vêtements Peerless est le plus grand fournisseur en Amérique du Nord de vêtements pour hommes faits au Canada et importés. Elle regroupe de nombreuses marques emblématiques telles que Ralph Lauren, Calvin Klein, DKNY, IZOD, Michael Kors et John Varvatos, pour ne nommer que celles-ci.

Pilier de l’industrie, Alvin Segal est président de l’Association des manufacturiers de vêtements pour hommes du Québec. Il a joué un rôle central dans les négociations qui ont mené à l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis ainsi qu’à l’Accord de libre-échange nord-américain. Il est aussi membre du Groupe de consultations sectorielles sur le commerce extérieur, qui relève du ministère du Commerce international du Canada.

L’empire des Vêtements Peerless a pris son essor au même moment où Alvin Segal s’engageait en faveur de la philanthropie et de la communauté. L’appui indéfectible qu’il a apporté à la communauté juive du Canada, à Israël et à toute la société est légendaire, surtout en ce qui a trait aux arts, aux soins de santé et à l’éducation. Il a joué un rôle clé dans le soutien accordé au Centre Segal des arts de la scène, qui fait rayonner le théâtre, la musique, la danse et le cinéma. Il a également fait des dons majeurs aux Grands Ballets Canadiens, à l’Orchestre symphonique de Montréal, au Musée d’art contemporain et à la Bibliothèque publique juive.

Son appui à la communauté est parfaitement illustré par le don exceptionnel qu’il a effectué à l’Hôpital général juif en vue de créer le Centre du cancer Segal. Cette installation ultramoderne utilise une approche globale en matière de soins aux patients, combinant la prévention du cancer, le diagnostic, le traitement, le soutien psychosocial, le soutien nutritionnel ainsi que la recherche clinique et fondamentale sur le cancer.

Au fil des ans, l’œuvre philanthropique de la Fondation de la famille Alvin Segal a récolté de nombreux honneurs, dont l’Ordre du Canada, l’Ordre du Québec et le prix Scopus de l’Université hébraïque de Jérusalem.